10년 만에 고등학교 친구 A를 만났다. 오랫동안 다른 친구를 통해 ‘소식’ 정도만 듣고 지내던 친구였다. 뜻밖의 만남은 A의 제안으로 성사되었다. 이미 정해진 약속에 함께하고 싶다고 연락해왔고, 연락받은 친구 B는 내게 괜찮냐고 물었다. 평소 같았으면 ‘굳이?’라는 생각이 먼저 들었겠지만, 문득 교복을 벗고 사회인이 된 친구의 모습이 궁금해졌다.

카페에 들어선 A는 종아리까지 내려오는 라벤더 그레이 색상의 캐시미어 코트에, 물결 웨이브가 들어간 긴 생머리 차림이었다. 짧은 교복 치마에 버섯 머리를 하고 다니던 모습은 온데간데없고, 성숙해진 외모가 낯설게 느껴졌다. 하지만 초코라떼를 먹으며 ‘꺄르르’ 웃는 그 웃음소리는 여전했다.

사실, 나와 그다지 공통점이 없던 친구였다. 깊은 대화를 나눠본 기억도 그다지 없었기에 어색하면 어떡하지 하는 걱정도 있었다. 하지만 이런저런 이야기를 하다 보니 마음이 편안하면서도 몽글해졌다. 힘든 시기를 잘 버텨 냈다는 것, 좋은 사람을 만나 결혼을 한 일 등 10년 치 밀린 근황에 대해 이야기했고, 약간의 틈이 생긴 순간, 함께 있던 B가 이야기를 꺼냈다.

“사실 얘가 너를 만나고 싶었던 이유가 있어.” “뭔데?” “사과하고 싶대.” “사과?”

A는 잠시 부끄러워하더니 B의 권유로 조심스레 말을 꺼냈다. 고등학교 시절, 내가 떨어뜨린 지우개를 주워달라는 부탁을 했고, A는 거친 욕과 함께 “네가 주워”라며 면박을 줬던 것이다. 수능이 끝난 뒤 모인 자리에서 내가 A에게 그때의 일에 대해 말하며, 사실 그 일 이후로 너와 대화하지 않기로 했다는 사실을 고백했다고 했다. 나는 그때의 기억을 완전히 잊고 있었다. 상처를 받았던 것도, 결심을 했던 것도, 고백을 했던 것도. 하지만 A는 그 말을 10년 넘게 마음속에 담아뒀고, 언젠가 기회가 되면 사과하고 싶었다고 했다. A는 그땐 자기가 왜 그랬는지 모르겠다며, 정말 미안했다고 했다.

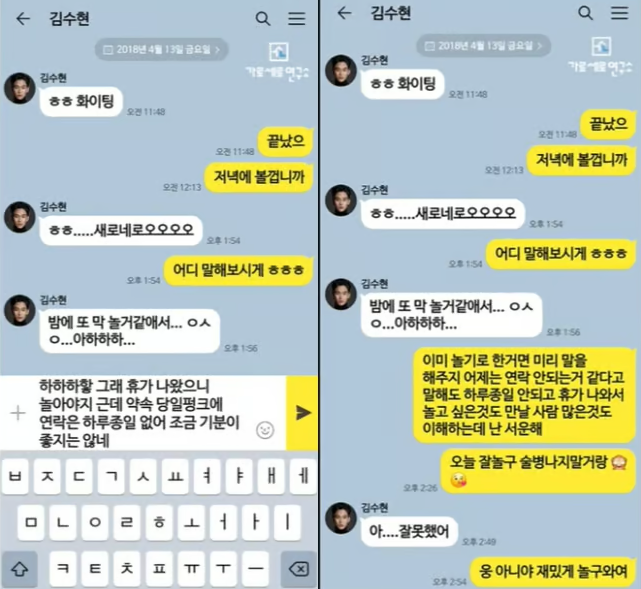

욕설이 아무렇지도 않게 오가던 학창 시절의 분위기, 아이들의 행동과 말투에 쉽게 상처받고 왜 저렇게 행동할까에 대해 쉼 없이 고민했던 연약했던 나의 과거가 떠올랐다. 절대 대화하지 않기로 결심했던 스스로가 너무도 옹졸했다는 생각이 들면서, 나의 편의를 위해 A에게 또 다른 상처를 준 건 아닌가 하는 미안한 감정이 들었다. 그리고 오랜 시간이 흘렀음에도 용기를 내 사과하고자 했던 친구의 마음이 너무도 고마웠다. 마음속에 봄바람 같은 훈기가 돌았다. 소중한 마음을 오래도록 간직하고 싶었다. 메신저로 다음에 또 기회가 되면 만나자는 약속을 주고받았다. 끊겼던 인연이 다시 이어지는 매듭이었다.

A의 사과처럼, 진심 어린 사과는 얼어붙은 마음을 녹이고 단절을 매만진다. 물론 사과만으로 모든 것이 해결되지는 않지만, 바로잡을 수 있는 일이 많다. 사과는 새로운 시작을 가능하게 하는 아주 단순하면서도 용기 있는 방식이다.

어린 시절, 친구들과 고무줄 놀이를 하다 틈만 나면 싸우곤 했다. 승부욕 과잉이 부른 해프닝이었다. 그럴 때면 한 게임이 끝나기도 전에 “미안”이라는 짧은 사과와 포옹의 과정을 거쳤다. 잘못했으면 사과해야 한다는 아주 단순한 공식 때문이었다. 부모님과 선생님께서 끊임없이 반복한 주입식 교육의 효과였다. 몇 초의 부끄러움 뒤 우리는 금세 함께 뛰노는 한 팀이 됐다. 그러던 어린이들이 성인이 되어 사과할 줄 모르는 독불장군이 됐다. 요즘 우리 사회는 ‘사과’가 사라진 사회 같다. 인정하고 사과하는 것보다, 상대를 탓하고 혐오하며 분노하기만 한다.

고마운 일에는 감사를, 미안한 일에는 사과를, 그리고 그 사과를 기꺼이 받아주는 담대함을 다시 기억할 필요가 있다. 봄은 모든 것을 새로이 틔우는 계절이다. 오래 묵은 관계가 있다면, 봄을 맞아 용기를 내 보자. 작은 사과는 우리에게 보다 따뜻한 계절을 데려올 것이다.

진보화 청년기자

[저작권자ⓒ 울산저널i. 무단전재-재배포 금지]

![[박인하의 다정한 편지] 불러주는 말과 받아쓰는 말](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250313/art_17433080454081_ddde56.jpg)

![[탐정들의 영업비밀] 실제 스타 프로야구 선수가 아내 때문에 탐정 찾은 이유는? ‘와이프 외도’ 의심한 유희관 추측 맞을까?](https://www.newsseoul.co.kr/news/data/ptn/20250331/p1065572108009178_832.jpg)

!["너 좋아했나보지"…美 명문대생 된 윤후, ♥송지아에 깜짝 고백 (‘내생활’) [순간포착]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/03/31/202503301948775652_67e96565cf87b.png)