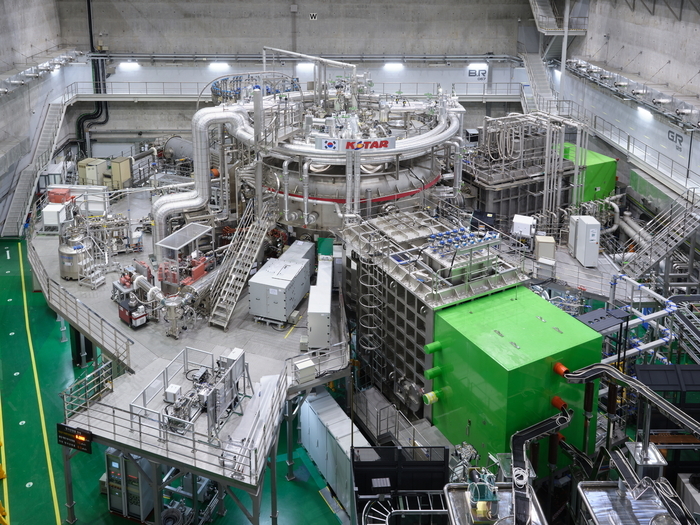

세계적인 우리 초전도핵융합연구장치 KSTAR가 해외 연구진으로부터 주목받고 있다. 한발 앞선 업그레이드, 우수한 성능에 힘입어 해외 실험 신청이 크게 늘었다.

10일 한국핵융합에너지연구원(원장 오영국)에 따르면 오는 3월까지 진행되는 KSTAR 실험 캠페인에서 해외 제안으로 진행 중인 실험은 전체 87개 중 절반에 가까운 41개(약 47%)다.

이전보다 크게 늘었다. 마지막으로 외부 실험 제안을 받은 2022년에는 58개 실험 중 해외 건이 15개로 26%였다. 올해 수로는 3배 이상, 비율로는 2배 가까이 증가했다.

먼저 2023년 외부 실험 제안을 받지 않은 것이 적잖은 이유로 작용했다. 핵융합연은 2022년 장치 중심 '토카막' 진공용기 내부 '디버터(진공용기 위·아래 표면에서 플라즈마를 받아내는 부분)'를 탄소 소재에서 텅스텐으로 업그레이드했다.

이후 장치 안정화를 위해 2023년 캠페인에서는 외부 실험 제안을 받지 않았다. 당시 기회를 얻지 못한 해외 연구진이 이번에 KSTAR를 찾았다.

새로 갖춘 텅스텐 디버터도 인기 이유다. 텅스텐은 내열 특성이 뛰어날 뿐 아니라 핵융합 연료인 수소와 잘 반응하지 않아 탄소보다 월등하다. 텅스텐 디버터 설치는 세계 선도 사례로, 해외에서도 이목을 끌어 많은 실험 제안으로 이어졌다.

무엇보다 KSTAR의 특성·우수성이 가장 큰 인기 이유다. '초전도 토카막' 방식인 KSTAR는 초전도체를 쓰지 않는 장치보다 운전 시간이 몇 배 이상 길다. 통상 수십초 이상 장시간 플라즈마 방전 실험이 가능하다.

플라즈마 불안정성을 확인하려면 장시간 운전이 필수여서 KSTAR와 같은 초전도 토카막 장치를 찾을 수밖에 없다.

더욱이 KSTAR는 같은 방식인 중국 '이스트(EAST)', 프랑스 '웨스트(WEST)'보다 플라즈마 성능이 좋다.

정해진 자기장 압력으로 얼마나 큰 플라즈마 압력을 가둘 수 있는지 나타내는 비율인 '플라즈마 베타' 수치가 높다. 바꿔 말하면 KSTAR가 생성한 플라즈마 온도·밀도가 더 높다.

연구진은 해외에서의 인기가 고무적이라는 입장이다.

남용운 KSTAR 연구본부장은 “핵융합기술은 한 국가만으로 이룰 수 없는 국제 협력 필수 분야로, 주는 게 있다면 받는 것도 있다”며 “국제 협력, 민간 활용 확대를 위해 KSTAR 장치를 지속 업그레이드하고 실험 시간 확대에도 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com