서예·캘리그래피 퍼포먼스 ‘글씨당’ 김소영 작가

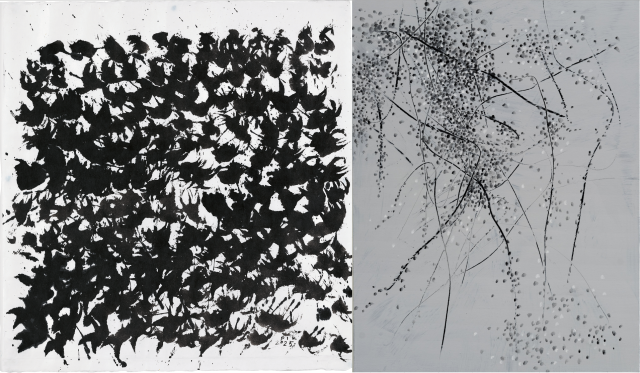

두 뼘이 넘는 넓은 배접 붓에 정성스레 연주황색과 검은색 아크릴 물감을 바른다. 한 번의 붓 터치에 꽃잎 한 조각이 완성되고, 두 번의 손짓 뒤엔 목련이 나타난다. 눈 뗄 수 없는 퍼포먼스. 힘 있는 서체가 완성되고, 공연은 절정에 다다른다. 굵직한 대붓을 아래로 쥐고 시원하게 둥그런 붓 자국을 남겨 화룡점정을 찍는다.

강릉 글씨당에서 활동 중인 김소영 작가는 무대 위에서 즉석으로 그림을 그려내고 호쾌한 붓 솜씨로 각종 행사의 오프닝 무대에서 활약하고 있다. 정적인 예술로 여겨지던 글씨에 동적인 생명력을 불어넣으며, 독창적인 방식으로 ‘글씨를 말하는 사람’으로 주목받고 있다.

“저도 한번 써보고 싶더라고요.” 시작은 뜻밖이었다. 백화점에서 우연히 마주한 나태주 시인의 글귀 전시회가 전환점이 됐다. “그냥 그렇게, 아무 계획 없이 시작했어요.”

취미는 어느새 삶을 바꾸는 전환점이 됐다. LG디스플레이 공장에서 7년간 일하던 그는 과감히 회사를 그만두고 강릉으로 내려왔다. 그는 강릉에서 본격적으로 서예를 독학했고, 필요한 도구나 자격증도 모두 혼자의 힘으로 준비했다. “단순히 글씨를 쓰는 것을 넘어서, 저라는 사람을 증명할 방법이 필요했어요.”

김 작가는 화려한 한복을 입고 무대에 선다. “의상부터 시작했어요. TV 무대에 나오는 아이돌들처럼, 시선을 사로잡는 뭔가가 필요했죠.” 그렇게 시작한 한복 제작에만 2000만원이 들었다. “제 퍼포먼스가 하나의 오프닝 무대가 되기 때문에 좀 더 몰입감을 줄 수 있는 방법을 고민했어요.” 그에게 글씨는 단순한 텍스트가 아닌, 전달하고 싶은 감정과 사상을 담는 매체다.

의상 다음은 퍼포먼스였다. “글씨는 정말 정적인 작업이잖아요. 그걸 사람들이 지켜볼 때도 즐겁고 몰입하게 하려면 어떻게 해야 할지 고민했어요.” 김 작가는 글씨를 ‘쓰는 것’ 그 이상으로 만들기 위해 고민했고, 마침내 무대 위 퍼포먼스라는 형태로 구현해 냈다.

그는 자신의 필체를 ‘난설헌체’로 명명했다. 조선시대의 여류 문인 허난설헌에게서 영감을 받은 글씨체라는 취지다. “강릉에 온 지 얼마 안 됐을 때였어요. 허난설헌이 스물일곱에 세상을 떠났다는 걸 알게 됐는데, 그 나이가 제 또래였죠. 그냥 그 이유만으로도 묘하게 공감이 되더라고요.”

김 작가는 강릉문화원에서 진행하던 캘리그래피 수업을 진행하던 중 허난설헌을 기리는 서체를 만들어야겠다고 마음먹었다. 궁체를 기반으로 그의 퍼포먼스처럼 자유롭게 변형한 ‘난설헌체’는 시민들에게 글씨를 통해 허난설헌을 다시 기억하게 만들겠다는 그의 의도를 담고 있다.

작가로서의 길은 녹록지 않았다. “10년 전만 해도 이런 방식의 캘리그래피는 받아들여지기 쉽지 않았어요.” 보수적인 서예와 상업적 경향이 짙은 캘리그래피 사이에서, 그는 애매한 존재였다. “서예가들은 저를 캘리그래피 작가라고 하고, 캘리그래피 작가들은 저를 서예가라고 해요.” 하지만 그 애매함 속에서 그는 새로운 영역을 개척했다. 서예와 캘리그래피, 그 사이를 줄타기하듯 자유로운 그의 필체와 퍼포먼스는 그야말로 온고지신(溫故知新) 그 자체가 아닐까. 그는 고전의 필법과 정신을 현대의 감각으로 재해석하며, 지금도 자신만의 길을 개척해 나가고 있다.

강릉=글·사진 최상수 기자 kilroy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]