피카소의 전쟁

휴 에이킨 지음

주은정 옮김

아트북스

“(뉴욕) 현대미술관에 나가 피카소 (전시)를 보다. 미감각이 한 세기는 앞서가는 사람이다. 재료, 유파, 아무튼 피카소가 하지 않은 일이 없다. 전무후무한 인간 피카소.”(김환기 1967년 11월 일기)

뉴욕에 있던 김환기는 늘 피카소를 높이 평가해 왔다. 다른 화가의 전시에 대해서는 ‘재미조차 못 느낀다’, ‘볼 만한 것이 없다’ 등등 냉정한 감상을 남기기 일쑤였으나, 피카소에 대해서만은 예외였다. “역시 피카소와 내가 제일인 것 같다.”(1972년 4월) “역시 피카소는 대선생이다.”(1973년 1월)

1973년 4월 피카소가 세상을 떠나자 김환기는 “(그가) 태양을 가지고 가버린 것 같아서 멍해진다”고 쓴다. 그토록 좋아하던 피카소의 작품들을 가까운 거리에서 수시로 볼 수 있다는 것은 분명 뉴욕 생활의 중요한 이점 중 하나였다.

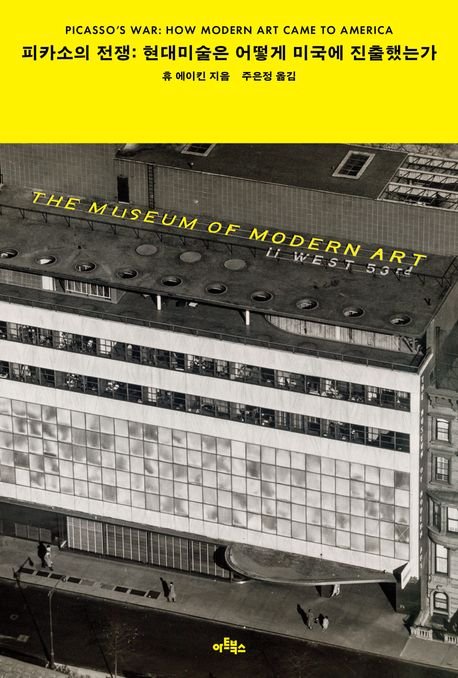

오늘날 세계 미술의 중심지 뉴욕, 특히 뉴욕 현대미술관(MoMA)이 피카소의 대표작들을 다수 소장하고 있는 건 당연한 일로 생각된다. 그러나 그게 전혀 당연한 일이 아니었다는 게 이 책의 요점이다. 백년 전 미국에서 피카소는 ‘현대미술에서 잘못된 모든 것’의 대표자로 보였다. 피카소가 현대미술관에 들어간 것은 몇몇 특별한 사람들이 집념을 가지고 인생을 쏟아 부은 결과였다. 사실 현대미술관이 처음부터 있었던 것도 아니었다.

제목은 ‘피카소의 전쟁’이지만 실은 두 명의 미국인, 존 퀸(1870~1924)과 앨프리드 바(1902~1981)의 일대기로 보아도 무방하다. 퀸은 월스트리트의 법률가로, 비상한 감식안을 지닌 수집가였다. 한창 나이에 암으로 세상을 떠날 무렵 그는 세계에서 가장 방대한 현대미술 컬렉션을 소유하고 있었다. 허망하게도 사후 이 컬렉션은 공중분해되어, 대부분 유럽에 되팔렸다.

이중에는 생전 퀸과 친분을 맺었던 피카소의 여러 작품도 포함되어 있었다. 그러나 그의 가장 중요한 기여는 미국에 남았다. 온갖 캠페인을 벌이고 연줄을 동원한 끝에, 현대 작품(제작된 지 20년 미만)에만 징벌적으로 부과되던 수입 관세를 철폐한 것이다. 이 법 개정이 없었다면 뒷날 미국이 자랑하는 컬렉션은 대부분 불가능했을 것이다.

퀸 컬렉션의 공중분해 과정을 지켜본 젊은 미술사학도 앨프리드 바는 미국에서 현대미술이 존속하기 위해서는 영속적인 기관이 있어야 하고, 작품도 임대가 아닌 영구 소장해야 한다는 결론에 도달했다. 뉴욕 현대미술관은 1929년 설립되었다. 바는 초대 관장이 되었다.

전설에 따르면 현대미술관은 록펠러 부인을 포함한 세 명의 사교계 여성이 도원결의하듯 설립한 것으로 되어 있다. 저자는 이런 식의 이야기에 회의적이다. 이사회에서 록펠러 일가는 ‘미술로 보이지 않는 것’에 걸핏하면 어리석은 반대를 늘어놓았고 1943년에는 모욕적인 방식으로 바를 관장직에서 해고하기까지 했다. 그렇지만 1939년 열광적 호응을 얻은 ‘피카소 40년’ 전시는 온전히 바 혼자서 일군 승리였다. 책은 여기서 끝난다. 미국 대중은 개종했고, 피카소의 전쟁은 끝난 것이다.

여기서 역사적 우연의 역할을 도외시할 수는 없다. 20세기 초 현대미술의 강력한 시장으로 떠올랐던 곳은 베를린과 모스크바였다. 현대미술에 적대적인 두 체제, 나치즘과 공산주의가 이들 도시를 집어삼키지 않았다면 미국의 차례는 없었을 것이다. 두 번에 걸친 세계대전 역시 미국을 ‘안전한 보관 장소’로 보이게 만들었다.

그러나 완고한 미국인들의 미감을 변화시키는 일은 퀸과 바의 몫이었다. 당연히 그들은 계획이 틀어져 실행되지 못한 일들, 믿었던 지원을 얻지 못하고 좌절하는 일들을 더 많이 겪었다. 이 책은 그런 실패담으로 가득하다. 중요한 건 인내심이고 이는 어쩌면 긴 세월이 걸리는 일의 모든 것일지도 모른다.

![30년 전, 비상을 꿈꾼 여성 작가…날아 올랐는가? [아트씽]](https://newsimg.sedaily.com/2024/12/19/2DI6K9IZ0K_1.jpg)

![[빅픽처] 왕의 피가 따로 있나…'무파사'가 보여준 리더의 자격](https://img.sbs.co.kr/newsnet/etv/upload/2024/12/18/30000965567_1280.png)