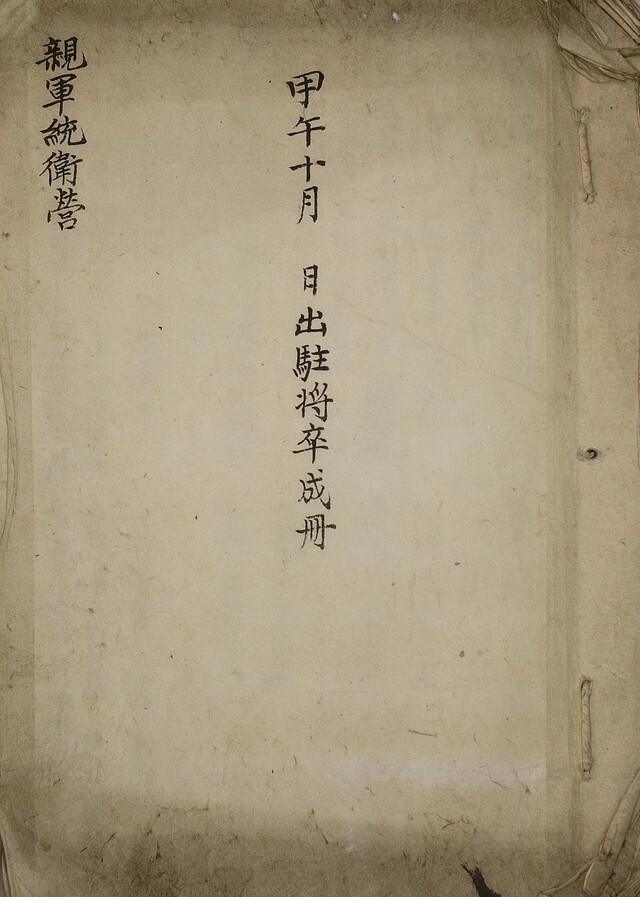

△ 친군통위영갑오십월일출주장졸성책(親軍統衛營甲午十月日出駐將卒成冊)

친군(親軍) 통위영(統衛營)은 1888년 4월 고종의 전교로 기존 우영·후영 및 해방영을 합쳐 신설한 부대이자 장위영・통어영과 함께 3개 군영의 하나로 북한산성・강창(江倉) 등 종래 해방영 관할 지역과 돈의문·창의문·숙정문 등의 도성 수비를 담당하였다. 그러던 중 1894년 9월 동학농민군의 제2차 봉기가 시작되자 조선 정부는 진압을 위해 통위영을 양호 좌선봉장 이규태에 부속시켜 교도중대와 통위영 부대를 이끌고 서울을 출발하였다. <친군통위영갑오십월일출주장졸성책(親軍統衛營甲午十月日出駐將卒成冊)>은 출발 당일인 10월 12일 자 기록으로 동학농민군 진압군의 병력 편제와 인원・명단을 알 수 있다.

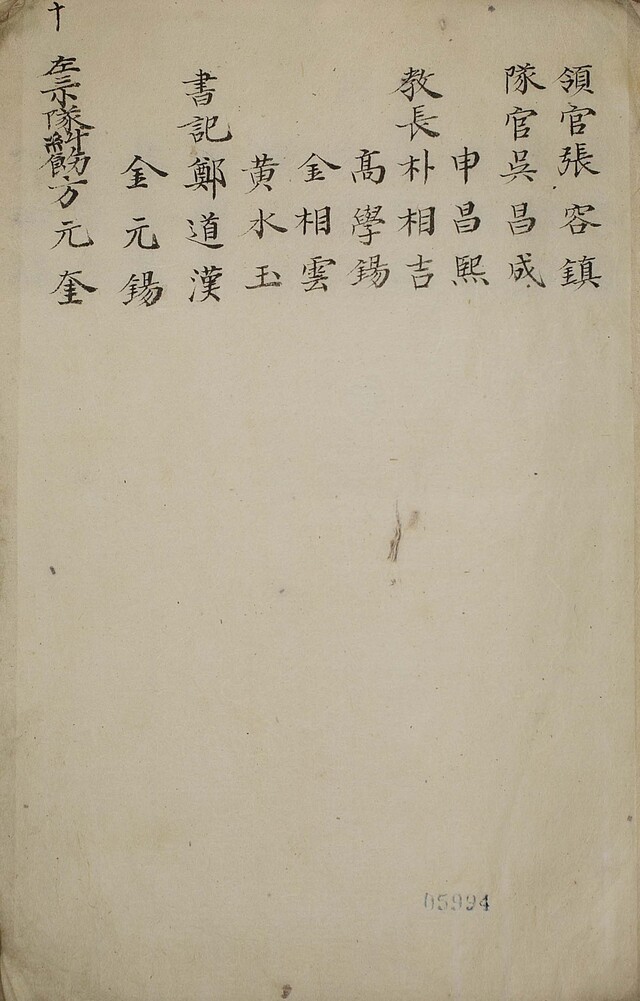

먼저 양호 도순무영이 보낸 양찬(粮饌) 및 마태초가(馬太草價) 실수분배기(實數分排記)에는 선봉진 장졸 89명, 통위영 장졸 357명, 교도소 장졸 326명, 전 27,480냥이 기재되어 있는데, 이 돈은 영솔 장졸 20일 분량의 식량 가격이었다. 이어 친군 통위영 간부급 지휘관으로 영관 장용진, 대관 오창성・신창희, 교장 박상길・고학석・김상운・황수옥, 서기 정도한・김원석 등을 기록하였다. 이 문서는 제3소대부터 시작하는데 제1소대와 제2소대의 기록은 누락된 것으로 보인다. 하부 편제는 규칙・십장・병정・치중병 등으로 구성되었고, 이외에 장막군, 장부, 후병, 통위영 기마, 순무영평(坪) 기마, 복마 등 도합 401명의 직책과 이름을 기입하였다.

서울 숭례문 밖에 주둔하던 통위영 병사들은 10월 13일 수원부에 도착하였고 이후 충청도 여러 지역을 거쳐 선봉진 부대와 일본군과 합세하여 공주 이인전투와 우금치전투에 참여하였다. 11월 8일 이인에서 통위영 대관 백낙완ㆍ윤영성 등이 동학농민군과 대치하다가 회군하여 우금치로 물러나 밤을 지냈다. 다음날인 9일 부대를 나누어 양쪽에서 사격하고 일본 병사들과 합세하여 격파하자 농민군들은 대포와 총과 창・깃발 등을 버리고 퇴각하였다. 이때 통위영 대관 조병완ㆍ이상덕, 참모관 이상덕ㆍ이윤철 등이 이들을 10여 리나 추격하였다. 양호 좌선봉장 이규태는 통위영 대관 장용진・신창희・오창성, 교장 박상길・김상운 등이 “자기 몸도 잊은 채 힘을 내어 세 갈래 길로 나누어 적들과 접전을 벌이며 쫓아가 섬멸하여 적의 기세를 꺾고 대포를 빼앗았다”라고 도순무영에 보고한 바 있다.

우금치전투 이후에도 고종은 순무 선봉진에게 통위영·경리영·교도대의 장관과 병정들을 거느리고 담당할 방면을 나누고 날짜를 정해 적을 섬멸하라고 전령하였다. 이에 통위영의 지휘관과 병졸들은 전라도 방면으로 진군하여 일본군과 함께 동학농민군 주력을 토벌하였다. 이 자료는 고려대학교 도서관에 소장되어 있다.

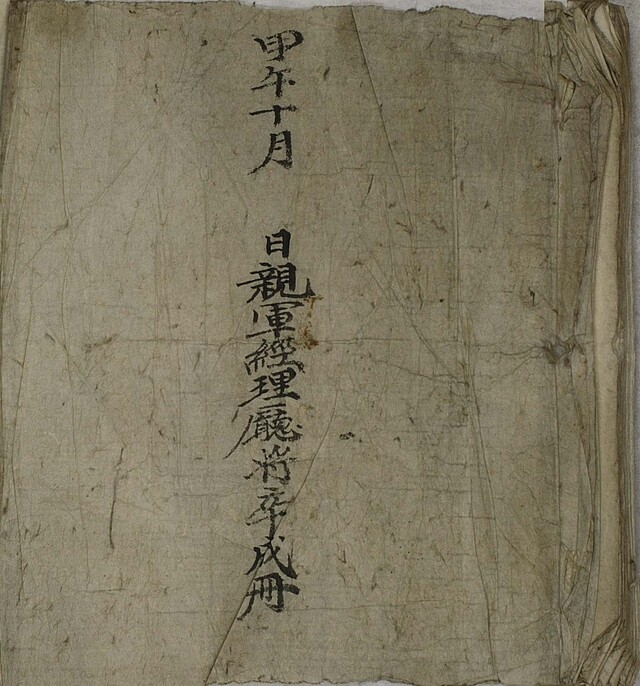

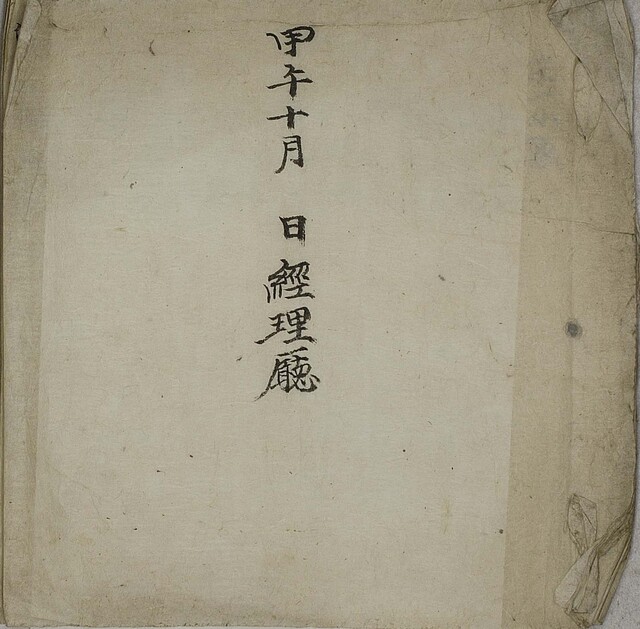

△ 갑오십월일친군경리청장졸성책(甲午十月日親軍經理廳將卒成冊)

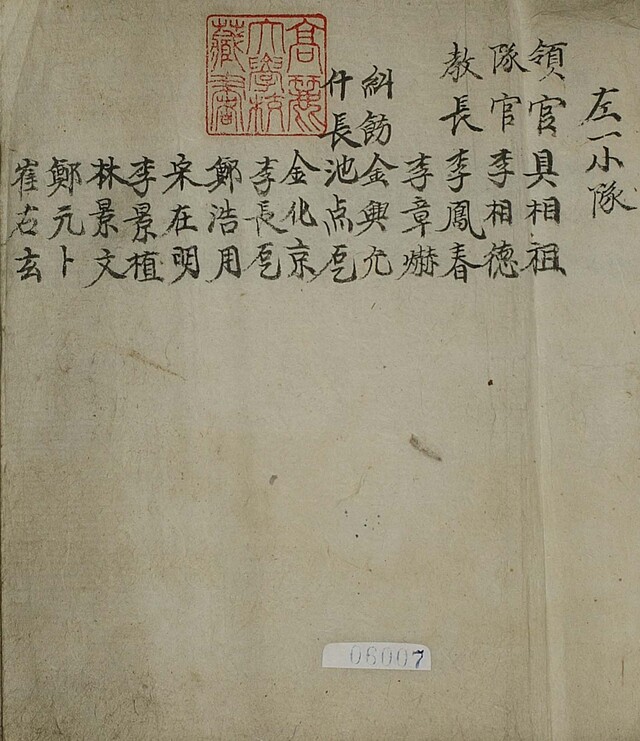

<갑오십월일친군경리청장졸성책(甲午十月日親軍經理廳將卒成冊)>은 1894년 10월 동학농민군 진압을 위해 출진한 친군(親軍) 경리청(經理廳) 소속 장수와 병졸 명단이다. 친군 경리청은 원래 1891년 2월 서울의 방비에 중요한 북한산성의 수비를 강화할 목적으로 통위영에 속해 있던 총융청 군을 분리하여 다시 설치한 수도 방위부대였다. 경리청 부대 중 출진 명단이 확인되는 부대로 좌1소대는 영관 구상조, 대관 이상덕, 교장 이봉춘・이장혁, 규칙(糾飭) 김흥윤 외, 병정 김복선 등 156명, 좌2소대는 대관 백낙완, 교장 김명환・정재원, 규칙 박인준 외, 십장 김덕순 외, 병정 남창오 등 156명, 중2소대는 서산군수 성하영, 대관 윤영성, 교장 장대규・정인갑, 규칙 고진용 외, 십장 안창석 외, 병정 박기춘 등 150명, 우1소대는 영관 홍운섭, 대관 조병완, 교장 김홍엽・우기준, 규칙 최순갑 외, 십장 서흥돌 외, 병정 이창갑 등 162명 등 총 4개 소대였다. 각 소대는 영관・대관・교장・십장・병정 등이 있었다. 이 외에 참모관 3명, 서기 2명, 화병(火兵) 32명, 복마군(卜馬軍) 27명 등을 포함한 병력은 총 703명이었다.

1894년 9월 동학농민군의 제2차 봉기에 따라 충청도 관찰사 박제순은 이를 막을 수 있는 대비책으로 순무영 부대와 청주 등지에 주둔하고 있는 장위영과 경리청 군대의 지원을 요구하였고 이에 고종은 전교를 내려 승인하였다. 이미 안성과 죽산에 파견되어 있던 친군 경리청과 장위영 부대는 10월 충청도 지역에서 통위영 부대와 합류하여 동학농민군 진압을 위한 작전을 전개하였다. 경리청 출진 장졸은 영관 안성군수 홍운섭과 서산군수 성하영이 지휘하였다. 이들이 인솔한 병대는 청주를 거쳐 공주에 도착하여 11월 이인전투와 우금치전투에 가세하였다. 이 전투에 참여한 부대는 일본군 후비 보병 제19대대와 선봉장 이규태가 이끄는 통위영 부대, 홍운섭이 이끈 경리청 우1소대, 영관 구상조가 이끈 경리청 좌1소대, 대관 백낙완이 이끄는 경리청 좌2소대, 성하영이 이끄는 경리청 중2소대였다. 이후에도 경리청 부대는 충청도와 전라도 일대에서 농민군 토벌에 주력하였다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다.

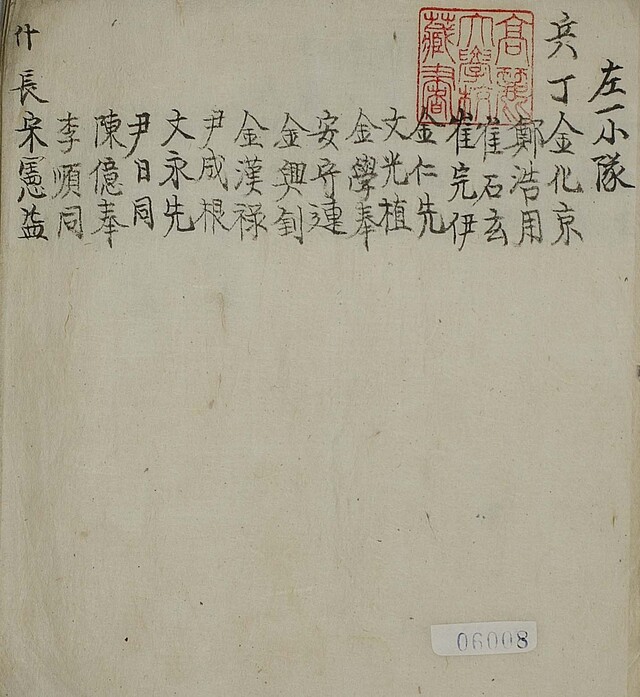

△ 갑오십월일경리청(甲午十月日經理廳)

1894년 9월 동학농민군이 다시 총봉기하자 조선 정부는 10월 군대를 동원하여 무력 진압에 나섰다. <갑오십월일경리청(甲午十月日經理廳)>은 당시 동학농민군 진압을 위해 출병한 경리청 소속 좌1소대・좌2소대・중1소대・우1소대・우2소대 사병들의 명단이다. 좌1소대는 병정 김화경 등 22명이었다. 좌2소대는 십장 김점동 외, 교습(敎習) 남창오 외, 병정 김준영 등 27명이었다. 중1소대는 교습 연경장 등 14명이었다.

우1소대는 십장 유상오 등 20명으로 대포 1문을 구비하고 있었다. 우2소대는 병정 서세웅 등 14명으로 대환구(大環口) 1문을 구비하고 있었다. 각 소대 병력은 14~27명의 소규모였는데 이 책에는 십장・교습・병정・규칙 등의 명단 외에 지휘관 이름은 기재되어 있지 않다. 고려대학교 도서관에 소장되어 있다.

조재곤 서강대학교 국제한국학연구소 학술연구교수

![[특전기자가 간다] 하늘은 잠들지 않는다…오산 KAOC, 영공 방어의 눈](https://img.newspim.com/news/2025/05/22/2505221011341910.jpg)

![[세계포럼] 대통령과 ‘인간 방탄복’](https://img.segye.com/content/image/2025/05/21/20250521518590.jpg)

![[기자수첩] 파주도시관광공사, 봉사시간 도둑질 기관되서야](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250521/art_17477161768012_d2194a.jpg)