중학교 1학년 때였다. 반 친구 하나가 제곱근 이야기를 해 주었다. “그거 알아? 두 번 곱해서 2가 되는 수가 있어. 루트 2라고도 불리지.” 무언가 비밀스러운 내용인 것처럼, 자세한 이야기는 하지 않았다. 부럽고 궁금한 마음에 헌책방으로 달려갔다. 인터넷이 없던 시절이었다. 도대체 ‘루트 2’란 게 무엇일까. 3학년 교과서에서 제곱근 단원을 찾았다. 2의 제곱근을 계산하는 법. 제곱근을 분수로 쓸 수는 없는 이유. 고대 그리스 시절, 우주의 모든 수는 분수라고 믿었다. 이때, 한 수학자가 제곱근을 발견하였고 이단으로 몰려 죽임을 당했다는 전설. 시간 가는 줄 모르고 서서 교과서를 읽던 생각이 난다.

돌이켜 볼 때, 평생의 기억으로 남는 배움에는 모두 설렘이 있었다. 처음 신발 리본을 묶으며 손끝에서 느꼈던 팽팽함. 구구단을 틀리지 않고 처음 읊으며 외쳤던 탄성. 넘어지지 않고 자전거로 처음 동네를 돌았을 때 느꼈던 시원한 바람. 그 짜릿함이 생각난다. 얼음장 같던 계곡에 처음 손을 담가 본 날의 기억과도 비슷하다. 알지 못했던 세상과의 첫 조우, 그 신기함.

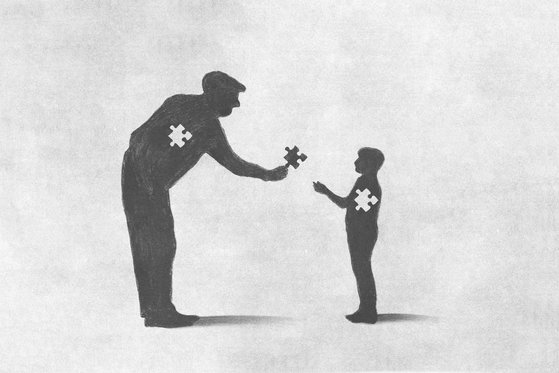

수학을 업으로 삼고 사람들을 가르치면서 종종 반성에 빠지게 된다. 진도에 쫓겨 서두르진 않았을까. 스스로 깨닫는 기쁨을 내가 빼앗지는 않았을까. 학교에서 가르치는 것 중 꼭 알아야 하는 것은 사실 하나도 없다. 진도의 반의반만 배우더라도, 혼자서 생각하고 발견했던 경험이 훨씬 더 값지다. 이런 경험을 갖추고 나면, 책에 없는 것까지도 소화할 채비가 되기 때문이다.

어차피 선생은 학생을 들어서 나르는 배달부가 아니다. 주저앉은 학생을 다시 걷게 하는 것은, 마음의 감동뿐이다. 감동을 강요할 수는 없을 터인데, 선생의 역할은 무엇이어야 할까. 발견의 기쁨, 그 경이를 스스로 회복하는 것이 첫걸음 아닐까 생각한다. 무언가를 진심으로 사랑하는 사람의 모습에는 분명한 울림이 있다.

김상현 고등과학원 수학부 교수

![[문화 읽기] 매일의 마음가짐](https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2024/11/26/.cache/512/20241126500027.jpg)