NY 베스트셀러 ‘골든 스크린’

아시안이 만든 영화 집중 탐구

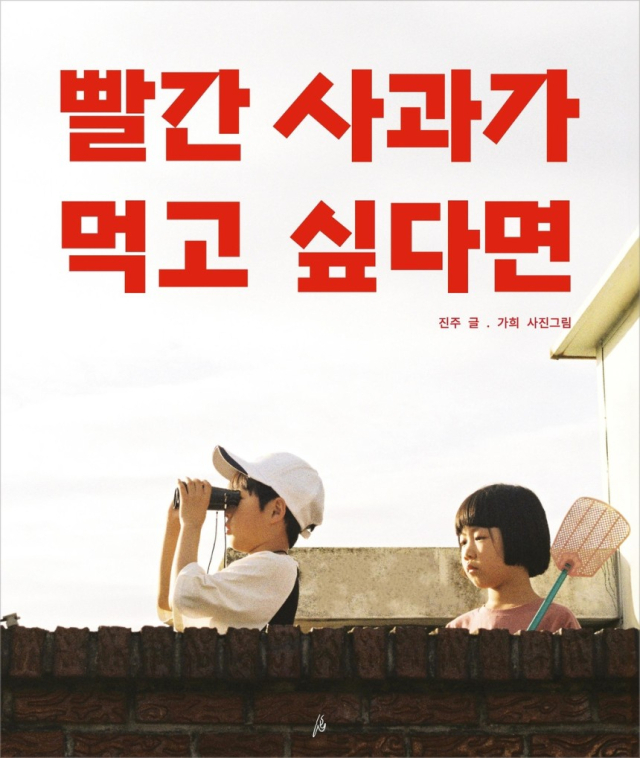

성룡의 회고록을 출간했고 샌프란시스코 크로니클지에 주로 아시안 팝 컬쳐에 대한 글들을 기고하고 있는 중국계 저널리스트 제프 양은 2022년 ‘골든 스크린(The Golden Screen: The Movies That Made Asian America.사진)’이라는 책을 펴내 뉴욕타임스 베스트셀러 리스트에 올랐다. ‘골든 스크린’은 영화 산업에서 아시안 아메리칸이 주도해온 흐름을 탐구한 최초의 출판물이라는 점에서 획기적인 책으로 평가받는다.

‘에브리싱 에브리웨어 올 앳 원스(Everything Everywhere All At Once)’의 스타 양자경(Michelle Yeoh)은 서문에서 “책에 소개된 136편의 아시안 영화들은 다음 세대의 아시안들에게 영감과 용기를 주게 될 것이며 아시안 멀티버스를 확장해 나가는 데 큰 도움을 줄 것”이라고 일갈했다.

제프 양의 ‘아시안 영화’ 소개는 1961년 발표된 ‘플라워 드럼 송(Flower Drum Song)’으로부터 시작한다.

홍콩 배우 낸시 콴이 출연한 이 영화는 문화적, 역사적, 미적 중요성을 인정받아 의회도서관에 의해 보존 가치가 있는 영화로 지정됐다.

저자는 1993년 발표된 ‘조이 럭 클럽(The Joy Luck Club)’을 영화산업의 주류 대열에 들어선 첫번째 아시안 영화라고 서술한다. 올리버 스톤이 제작하고 웨인 왕이 감독한 이 영화는 중국계 미국인 소설가 에이미 텐의 자전적 소설에 바탕을 뒀다.

1940년대의 가난과 남존여비 사상으로 인해 여성들이 견뎌내야 했던 핍박을 생생하게 묘사하고 있는 소설로 전쟁을 피해 샌프란시스코로 이주한 네명의 중국인 여성들과 미국에서 태어난 그들의 딸들에 관한 이야기다.

영화 ‘조이 럭 클럽’은 어머니와 딸이 서로의 문화적 차이로 인한 미묘한 갈등을 겪으면서 이를 모녀간의 사랑으로 풀어나가는 과정을 집중적으로 다뤘다.

영화는 흥행에서도 꽤 성공해 국내에서만 제작비의 3배를 벌어들였다. 출연 배우가 대부분 아시안이었던 최초의 상업 영화로 아시안 아메리칸들에게는 기념비적인 영화로 자주 언급된다.

그러나 할리우드의 인종차별 벽은 여전히 공고했다. ‘조이 럭 클럽’ 이후 2018년 ‘크레이지 리치 아시안(Crazy Rich Asians)’이 출현할 때까지 아시안 영화는 25년간의 공백기를 보내야 했다. ‘골든 스크린’은 ‘조이 럭 클럽’과 ‘크레이지 리치 아시안’의 성공의 요인과 이 두 영화가 아시안들의 삶에 미친 영향을 심층적으로 살펴본다.

출연 배우 전원이 아시안으로만 구성된 ‘크레이지 리치 아시안’은 아시안 영화 제작의 새로운 장을 열었다. 비정상적일 정도로 일반의 상상을 초월하는 부에 대한 대중들의 환상, 그들에게 대리만족용 볼거리를 제공했다. 이 영화의 엄청난 흥행과 성공은 할리우드에서 비백인들에게 기회를 주지 않는다는 비난을 일소시켜 버렸다.

‘크레이지 리치 아시안’ 이후 대중들의 주목을 받는 아시안 영화가 급증했다. 아시안 배우들의 캐스팅이 늘어난 것은 물론 제작진, 기술진에서도 아시안들의 진출이 눈에 띄게 늘어났다. 그 흐름은 2022년 아카데미 작품상, 감독상, 여우주연상을 받은 ‘에브리싱 에브리웨어 올 앳 원스’의 놀라운 성과로 이어진다.

아시안 영화 역사의 하이라이트라 할 수 있는 이 영화는 중국 이민자 부모가 그들의 2세 딸과 교감하기 위해 고군분투하는 모습을 그리고 있지만, 스토리 이전에 아시아를 표현하는 미묘하고 복잡한 문제들을 실상과는 먼 개념인 ‘멀티버스(Multiverse)’로 풀어낸 영화라는 점에서 비평가들로부터 높은 평가를 받았고 감동 넘치는 판타지 가족영화로서 대중들의 사랑을 받았다.

‘골든 스크린’은 소피아 코폴라가 각본을 쓰고 연출한 2003년작 ‘로스트 인 트랜슬레이션(Lost in Translation)’도 ‘아시안 영화’로 분류했다. 영화의 배경지가 도쿄라는 단순한 이유보다 당시 영화를 극찬했던 백인계 비평가들의 시각을 ‘비판’하기 위해서다.

코폴라에게 2004년 아카데미 각본상을 안겨줄 정도 그녀의 작가적 역량이 인정된 영화였지만 일본인들의 영어 발음에 대한 조롱과 일본적인 캐릭터에 대한 비아냥 섞인 표현들이 많았음을 지적한다. 실제로 영화는 많은 아시안 아메리칸들의 커다란 반발을 사기도 했다. 저자는 코폴라가 좀 더 일본과 아시아적 정서를 연구했어야 했다고 제안한다.

책은 ‘발리우드’라 불리는 인도 영화들도 다수 소개한다. 인도 영화는 아시안 영화뿐만 아니라 흥행 규모 면에서 세계 최대다. 그리고 그들만의 특이한 표현 양식은 영화 산업의 중요한 한 부분을 차지하고 있다. 발리우드의 영화들은 인도에서보다 할리우드에서 더 진가를 발휘하고 있다.

저자는 한국계 존 조와 인도계 칸 펜이 출연한 ‘해럴드와 쿠마, 화이트 캐슬에 가다’(2004)를 아시안에 대한 미국인의 고정관념에 도전하는 영화로 소개한다. 영화는 한국계 미국인 해롤드를 성실하고 모범적이며 소심한 캐릭터로, 쿠마는 자신의 의지와는 달리 아버지의 뜻에 따라 의사가 되어야 하는 의대생으로 묘사하며 유색인종에 대한 차별과 미국 대중의 그릇된 인식을 꼬집고 있다. 영화는 2011년까지 3편이 나왔을 정도로 흥행에 성공했다.

아시안이 등장하는 영화는 더는 대중의 관심 대상이 되지 못한다. 이전처럼 영화에서 아시안들은 ‘옐로우 페이스’로 인식되지도 않을뿐더러 아시안에 대한 스테레오타입도 많이 사라졌다. 할리우드에서의 아시안들의 입지와 위상이 향상됐음은 부인할 수 없는 사실이다. 한 예로, 2025년 골든글로브 심사위원 300명 중 13%가 아시안으로 11%의 흑인을 앞섰다.

이제 영화에 등장하는 아시안들은 그 캐릭터가 아시안일 뿐, ‘아시안적’ 캐릭터로 묘사되지 않는다. 그런데도 아시안 아메리칸 영화인들에게는 여전히 싸워야 할 인종적, 문화적, 정치적 문제들이 많다. 할리우드에서 아시안으로서의 정체성을 유지한다는 것 또한 중요한 일이기 때문이다.

김정 영화 평론가 [email protected]

![김준한, 장르를 가로지르는 얼굴 [D:PICK]](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202502/news_1739923081_1463488_m_1.jpeg)