법학전문대학원이 사실상 변호사를 찍어내는 공장으로 전락한 배경에는 짧은 수험 기간 안에 50% 안팎의 낮은 합격률을 뚫어야 한다는 압박감이 있다. 학생들이 시험에 불리하다고 판단한 과목을 기피하면서 대학 측도 해당 과목의 전임 교수를 충원하지 않아 강의 폐강과 교수 감축이 반복되는 악순환이 이어지고 있는 것이다. 전문성과 실무 역량을 키울 수 있는 선택과목은 외면받고 공법·민사법·형사법 등 필수과목 위주의 획일적인 교육만 지속되면서 ‘다양한 법조인 양성’이라는 로스쿨의 본래 취지는 퇴색된 지 오래다.

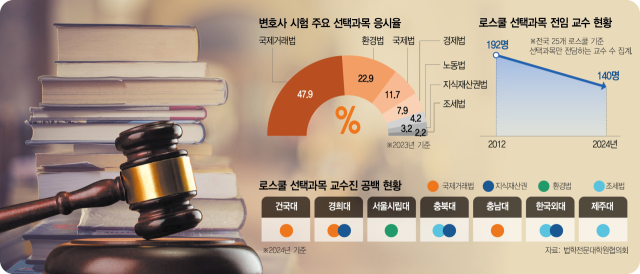

31일 법조계에 따르면 2023년 제12회 변호사 시험에서 전체 응시생 3255명 중 82%가 국제거래법(47.9%), 환경법(22.9%), 국제법(11.7%) 등 일부 선택과목에 몰린 것으로 나타났다. 반면 경제법(7.9%), 노동법(4.2%), 지식재산권법(3.2%), 조세법(2.2%)은 모두 한 자릿수에 그쳤다. 변시는 공법·민사법·형사법 세 과목을 필수로 치르고 7개 선택과목 중 하나를 선택해 응시하는 구조다.

로스쿨 학생들은 기업 자문이나 조세 분쟁처럼 실무 수요가 높은 과목이라도 학습 난도가 높고 고득점이 어려울 경우 선뜻 선택하기 어렵다고 말한다. 특히 노동법·조세법·지식재산권법 등은 노무사·세무사·변리사 등 자격사 출신과의 경쟁 부담에 더해 낮은 표준점수를 받을 수 있다는 우려까지 겹치며 기피 현상이 뚜렷해지고 있다. 조세법의 경우 총론·소득세법·법인세법 등으로 세분화할 수 있지만 수강 신청 인원이 세 명도 채 되지 않는 경우가 많아 “사실상 명맥만 유지하는 수준”이라고 한 로스쿨 관계자는 전했다. 반면 행정법사례연습·형사법기록연습·형사소송법연습 등 변호사 시험과 직결되는 과목에는 수강 신청이 몰려 매년 증원이 반복되고 있다.

문제는 시험 과목 중심의 수강 쏠림이 교수진 축소로까지 이어지고 있다는 점이다. 법학전문대학원협의회에 따르면 전국 25개 로스쿨에서 선택과목을 전담하는 교수 수는 2012년 233명에서 2024년 191명으로 18% 줄었다. 이 가운데 필수과목이나 실무 과목을 병행하지 않고 선택과목만 맡는 교수는 같은 기간 192명에서 140명으로 27% 감소했다. 노동법·조세법·경제법 등 기피 과목은 물론 수험생들 사이에서 선택률이 높은 국제거래법조차 교수 수가 줄고 있다. 국제거래법은 비교적 쉽게 준비할 수 있다고 여겨져 정규 수업보다 단기 특강이나 요약 강의로 대체하려는 수요가 많아 정작 강의실에서는 외면받고 있는 실정이다.

일부 로스쿨은 해당 과목을 맡을 전임 교수가 아예 없는 상황이다. 건국대·충남대는 국제거래법, 서울시립대는 환경법, 제주대는 조세법, 충북대·한국외대는 조세법과 지식재산권법 교원이 공석이다. 심지어 글로벌 기업 법무를 특성화로 내세운 경희대에도 국제거래법과 지식재산권법 전임 교수가 없다. 또 국제법(2개교), 국제거래법(6개교), 노동법(3개교), 조세법(7개교), 경제법(5개교), 환경법(6개교) 등 다수 과목에서 정년퇴직한 교수의 후임이 채용되지 않고 있다.

법조계에서는 로스쿨의 이러한 구조적 위기가 앞으로 더 심화될 가능성이 크다고 보고 있다. 향후 5년 내 전체 전임 교수의 약 40%에 해당하는 86명의 정년 퇴임이 가까워지고 있지만 수강 수요가 없는 과목은 후임 채용이 지연되거나 무산될 우려가 크기 때문이다. 특히 조세법은 현재 교수 24명 중 절반이 퇴임을 앞뒀으나 낮은 응시율과 수강생 부족 탓에 후임 채용이 사실상 중단된 상태다.

이런 가운데 최근 대한변호사협회 산하 로스쿨위원회는 제4주기 평가부터 로스쿨이 일정 수준 이상 개설해야 하는 특성화 선택과목의 기준을 기존 ‘3년간 10개 이상’에서 ‘5개 이상’으로 완화하기로 했다. 교수 인력 부족과 강의 수요 감소를 고려한 조치로 풀이되지만 결과적으로 교육의 깊이와 다양성이 축소될 수 있다는 시각도 있다.

서울 소재 대학의 한 총장은 “수강생이 없어 강의가 폐강되면 해당 교수는 학부나 대학원 강의로 시수를 채우지만 이런 상황이 반복되면 로스쿨 전임 교수를 계속 둘 필요가 있는지 내부에서 의문이 제기될 수밖에 없다”며 “교수 1인당 연간 인건비만 해도 1억 원이 넘어 대학 입장에서는 부담이 매우 크다”고 털어놓았다. 한 법조계 관계자는 “선택과목별 출제위원을 찾으려 해도 과목당 전임 교수가 10명도 안 돼 섭외가 쉽지 않다”며 “최근에는 법무부가 로스쿨 교수만으로는 출제진 구성이 어렵다고 보고 법과대 교수에게까지 위촉을 요청하고 있다”고 말했다.

이처럼 왜곡된 교육 구조를 바로잡기 위해서는 근본적인 제도 개편이 필요하다는 지적이 제기된다. 최근에는 선택과목을 ‘통과·낙제(Pass/Fail)’ 방식으로 평가하거나 시험 없이 수업만 이수하는 방향으로 변호사시험을 개편하자는 논의도 진행되고 있다. 하지만 교수들 사이에서는 “졸업 학점이 기존 90학점에서 늘어나면 학생들의 반발이 클 것” “시험과의 연계성이 사라지면 선택과목이 또 다른 부담이 될 수 있다” 등의 우려도 적지 않다. 홍대식 한국법학전문대학원협의회 이사장은 “교육의 다양성을 회복하려면 단순한 시험 방식 조정만으로는 부족하다”며 “변호사시험 합격률 조정이나 자격 시험 체계 전환 등 보다 포괄적인 제도 개편이 필요하다”고 강조했다.

!["빅4 채용 줄인다" 더 좁아지는 회계사 취업문…로스쿨은 전문·실무교육 실종에 '변시 학원' 전락 [AI 프리즘*대학생 취준생 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/01/2GRCPG2N68_1.jpg)

![[기획]공교육 훼손 '미인가 국제학교', 손놓은 교육청](https://kcms.knn.co.kr/mam/data/CI2016123000000000006/CI2017072513315301673/2025/04/01/25040137339/25040137339.jpg)

![[기획]이름만 학교..'미인가 국제학교'의 진실은?](https://kcms.knn.co.kr/mam/data/CI2016123000000000006/CI2017072513315301673/2025/03/31/25033137295/25033137295.jpg)

![[교육현장에서] 교실에 카메라를 켜는 일](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250414/art_17434669376874_09e930.jpg)

![[전문가 칼럼] 고립·은둔 청소년과 최면심리 치유](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250314/art_17434006610244_4780c7.jpg)