굴곡진 한·일 국교정상화 60년

박정희정권, 경제 개발 자금 위해

1965년 일본과 협정 뒤 국교 재개

무라야마 선언 등 화해 제스처속

위안부 합의·강제징용 손배 판결

독도 영유권 등 문제 여전히 갈등

새로운 한·일 관계 구축 목소리 커

‘두 손을 맞잡고, 더 나은 미래로.’

한·일 외교부는 올해 양국의 국교정상화 60주년을 기념하는 슬로건을 이와 같이 정했다. 기념 로고로는 각각 한국과 일본을 상징하는 태극 문양과 붉은 원이 맞닿아 있는 모습을 표현했다. 외교부는 “한·일이 한데 어울리는 가운데 서로 존중하고 협력하며 힘을 모아 미래지향적 관계로 나아가자는 뜻”이라고 설명했다.

그러나 양국 앞에 놓인 상황은 기대만큼 녹록하진 않다. 인적 교류가 역대 최고 수준이고 양국 간 국민감정도 많이 개선됐지만, 과거사 문제들은 해소되지 않은 채 여전히 잠복해 있어서다. 한국 정부는 일본에 과거사 문제 해결을 명확히 요구하고, 일본 정부는 이에 부응하기 위한 노력을 해야 한다는 지적이 나온다.

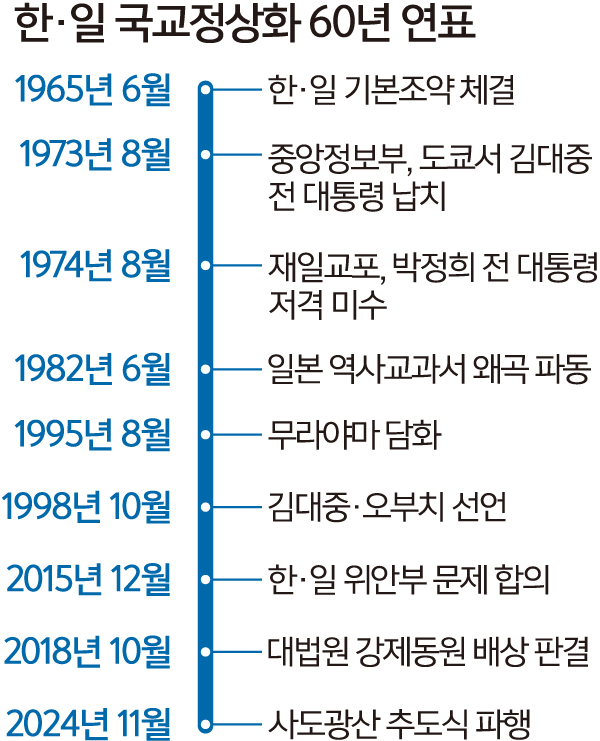

한·일 관계는 1965년 한·일 기본조약 체결로 국교를 정상화한 이후 해빙과 냉각을 반복해왔다. 1945년 해방 이후 한·일 관계 정상화는 시작부터 순탄치 않았다. 1964년 박정희정부가 경제개발을 위한 종잣돈을 마련하기 위해 일본과 협상에 나선다는 소식이 알려지자 대학생과 재야 정치권을 중심으로 이에 반대하는 6·3 항쟁이 일어났다. 박정희정부는 계엄령을 선포해 반대 시위를 무력으로 진압한 후 이듬해에 협정을 체결할 수 있었다.

1973년 8월엔 유신 반대운동을 주도하던 김대중 전 대통령이 대낮에 일본 도쿄에서 중앙정보부 요원들에 의해 납치되는 사건이 발생하며 양국관계가 얼어붙었다. 1974년 8월엔 재일교포 문세광에 의해 육영수 여사가 암살당한 ‘박정희 저격 미수’ 사건이 일어났다. 박정희정부가 이에 대한 일본 정부의 사과와 후속 조치를 요구하는 과정에서 양국관계는 위기를 맞기도 했다.

1982년 6월엔 일본 문부성이 고등학교 역사교과서에 ‘출병’을 ‘파견’, ‘침략’을 ‘진출’로 수정하도록 지시한 것으로 알려지며 파동이 일었다. 이후에도 최근까지 일본군 위안부, 독도 영유권, 강제 징병 문제 등을 두고 교과서 왜곡 문제가 계속해서 불거졌다.

2015년 12월 박근혜정부가 한·일 위안부 합의를 체결하며 피해 당사자와 시민단체를 중심으로 반발이 일었고, 2018년 10월 일본 기업이 강제징용 피해자들에게 손해배상을 해야 한다고 한 대법원 판결을 두고 갈등이 이어졌다.

이외에도 최근까지 일본이 방위백서에 독도를 ‘고유 영토’로 표현하고, 사도광산 전시물에 ‘강제 동원’ 표현을 빼고 추도식에 야스쿠니신사 참배 이력이 있는 인사를 참석시키는 등 과거사 문제가 수면 위로 떠올랐다.

양국관계에 긍정적인 일도 있었다. 일본 정부는 1995년 ‘무라야마 담화’를 통해 침략과 식민 지배에 대해 공식적으로 사죄했다. 1998년엔 일본의 반성과 사죄를 바탕으로 양국의 미래 지향적 관계를 발전시키기로 한 ‘김대중·오부치 선언’이 발표됐다. 2030세대를 중심으로 양국 국민 간 상호 우호적인 인식이 커지며 현재 인적 교류 수준은 1000만명대를 기록하고 있다.

최은미 아산정책연구원 연구위원은 “과거사와 관련해 우리 정부가 일본에 요구하고 있는 ‘성의 있는 태도’에 대해 계속해서 인지시키고 어떤 부분에 대해 요청하고 있는지 명확하게 알릴 필요가 있다”며 “일본은 올해 종전 80주년 담화를 발표할 가능성이 있는데, 과거사 문제에 대해 한국이 생각하고 있는 내용을 담는 게 중요할 것”이라고 말했다.

김병관 기자 gwan2@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[여명]끓는 물 속 K개구리](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/02/2GOTBH5775_1.jpg)

![김재민 전 SBJ은행 법인장 “K문화 日 젊은층서 선풍적 인기… 청년세대간 공감대 형성 나서야” [창간36-국교정상화 60년, 이 시대의 한·일 가교]](https://img.segye.com/content/image/2025/02/02/20250202508273.jpg)

![알자스 간 프랑스 대통령 [김태훈의 의미 또는 재미]](https://img.segye.com/content/image/2025/02/03/20250203510158.jpg)