낡은 책상에 이쑤시개·핀셋·현미경·접착제로 시작해 24억원짜리 최첨단 CT(컴퓨터 단층 촬영) 장비를 갖춘 ‘문화재 종합병원’으로-

국립중앙박물관(서울 용산구)이 28일 용산 이전 20주년을 맞아 숙원이던 ‘보존과학센터’를 개관했다. 상설전시관 동북쪽 부지에 연면적 9196㎡ 규모로 들어선 센터는 기존의 보존과학부가 확장·개편한 형태로 총 44만점에 이르는 박물관 수장품의 보존처리를 전담하게 된다. 1976년 체계적인 장비나 지식도 없이 박물관 학예실 한쪽 방에서 시작된 유물 복원이 반세기 만에 천지개벽급으로 탈바꿈했다.

이날 열린 언론공개회에선 1층 특별전 ‘보존과학, 새로운 시작 함께하는 미래’(내년 6월30일까지)가 눈길을 끌었다. 보존과학의 50년 여정을 돌아보는 이 전시에선 특히 한국 문화재(문화유산) 1세대 보존과학자 이상수(1946~1998) 실장의 헌신과 열정을 1부 ‘보존과학자의 방’에 담아냈다.

핀셋과 현미경, 미세붓으로 고군분투하며 감은사지 삼층석탑 사리외함(보물), 황남대총 남분 출토 봉황모양 유리병(국보) 등을 손질하는 흑백사진이 뭉클하게 다가온다. 아래 유리 진열대엔 이 실장이 자필로 꼼꼼히 남긴 수십년 간의 ‘보존처리 기록카드’도 선보인다.

한쪽 벽면엔 그가 남긴 ‘보존처리자의 계명’이 소개돼 있다. ^장인의 입장에서 당시 장인처럼 작업한다 ^작업 전 작업 내용과 결과를 충분히 검토한다 ^복원에 왕도는 없으므로 순리대로 진행한다(1995년 강의 노트 중에서).

2부 ‘빛으로 보는 보존과학의 세계’에선 초분광 분석을 통해 6세기 고구려 개마총 고분 벽화를 다양한 파장으로 분석하고, 이를 바탕으로 현재 흐릿해지기 전 원래 모습을 재현하는 과정 등을 소개했다.

3부 ‘보존과학이 열어가는 새로운 미래’에서는 1924년 경주 식리총 출토 금동신발을 3D 스캔, CT, 현미경 등으로 분석하고 잔편들을 토대로 100년 만에 완전한 형태로 복원한 재현품을 처음 공개했다.

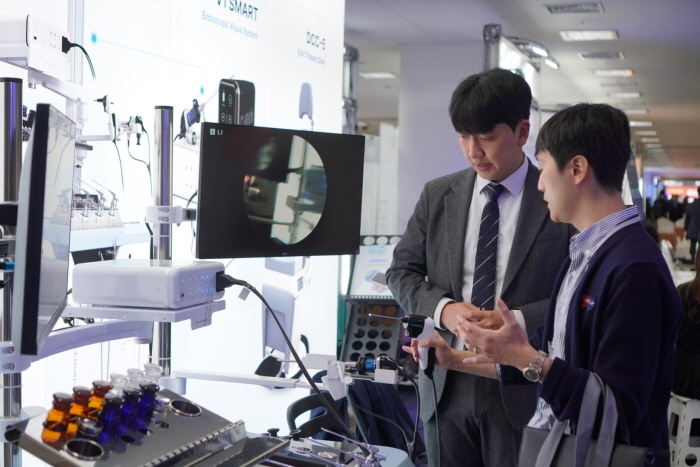

지하 1층, 지상 3층으로 구성된 보존과학센터는 각 유물을 재질별(서화·목재·석재·금속 등)로 전담 인력이 보존처리할 수 있게 구분·배치했다. 이밖에도 지방 혹은 해외박물관과 실시간 소통하며 유물을 살필 수 있는 스마트 원격진단실, 유물의 형태를 3차원으로 분석하는 3D 형상분석실 등을 갖췄다.

국중박은 보존과학센터 개관을 앞두고 지난해 소장품 전수조사를 마쳤다. 총 44만점 가운데 보존처리를 요하는 유물은 약 8만점(18%)으로 파악됐으며 이 가운데 처리 후 전시에 바로 활용 가능한 A등급은 1만여점으로 분류됐다. 1976년부터 현재까지 보존처리한 누적 유물 숫자는 3만6000여점이다.

천주현 보존과학부장은 “매년 850점 안팎을 보존처리하고 있는데, 속도를 높이기 위해선 전문인력 충원이 따라야 한다”고 말했다. 이어 “이미 보존처리한 유물 데이터를 인공지능(AI)으로 활용해 앞으로는 관련 분석이 더 빨라질 수 있을 것”이라는 기대감도 내비쳤다.

유홍준 관장은 “보존과학센터란 게 사람으로 따지면 아픈 환자를 고치는 ‘문화재 종합병원’ 같은 곳”이라고 하면서 “K컬처 위상이 높아지면서 해외 박물관들이 소장한 문화재를 보존처리해달라는 요청이 끊이질 않고 있다. 부족한 인력을 충원해 이 같은 수요에 대비하도록 노력하겠다”고 말했다.

![[교육이 미래다] 반세기 한국 건축 교육 선도 … 미래 50년 향한 연구 중심으로 도약](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/29/2dbb73d6-3be2-4f80-afcf-57f6f47ebb6f.jpg)