“어떻게 지위를 이용해 다른 사람의 인권을 빼앗겠습니까.” 자신의 비서를 성폭력한 혐의로 법정에 섰던 안희정 전 충남지사의 최후 진술이다. 그러나 안 전 지사는 대법원에서 유죄가 확정됐다. 결심공판까지 오면서도 그는 몰랐을 것이다. 이 최후진술이 피해자에게 얼마나 부당한 폭력이고, 무시무시한 공포인지를.

성폭력은 힘을 가진 이가 성적 언동으로 힘이 약한 이의 인권을 침해하는 행위다. 그래서 성폭력은 권력형 범죄이지만, 특히 정치인이 가해자인 사건은 피해자에게 크나큰 압박이다. 가해자들은 막강한 위력을 무기 삼아 범죄를 부인하고, 음모론도 곧잘 편다. 용기를 낸 피해자의 고소·고발에 “왜 이제 와서”로 응수하기 일쑤다. 이들과 친소 관계로 얽혀 있는 비호 세력들도 피해자에게 회유와 압박을 서슴지 않는다. 박원순 전 서울시장의 성폭력 사건 때 ‘피해 호소인’이라는 말까지 등장하지 않았나.

성폭력에 대한 인식 부족, 피해자를 대하는 잘못된 통념은 2차 가해로 이어진다. 정치권의 2차 가해는 다른 분야 보다 더 심각하다. “전 정권 땐 왜 참았냐” “여성단체들은 이번엔 왜 침묵하냐”는 식의 진영 논리로 사건을 악용하기 때문이다. 책임을 통감하고 재발 방지에 앞장서야 할 정당들은 소속 정치인의 성폭력 혐의가 불거지면 ‘즉각 탈당·제명’이라는 꼬리자르기식 대책으로 무마하고 만다. 그러는 동안 피해자들은 보복의 두려움, 사건이 해결 안 될 것이라는 불안에 시달리게 된다. 책임도, 수치심도 피해자의 몫이 되는 권력형 성폭력 사건이 설 땅은 이제 더 이상 없어야 한다.

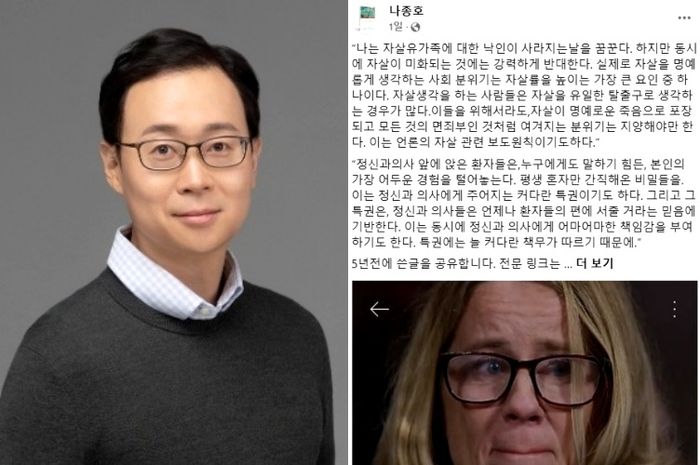

2015년 부산 모 대학 부총장을 하면서 자신의 비서 A씨를 성폭행한 혐의(준간강치상)로 수사를 받던 장제원 전 국민의힘 의원이 지난달 31일 밤 숨진 채 발견됐다. 유서엔 가족과 지인에게 남기는 말만 있다고 한다. 국민의힘에선 “고인의 명예를 훼손하지 말아달라”는 애도사가 이어졌다. 여권 누구도 “장 전 의원 권력이 무서워 10년을 참고 살았다”는 피해자에게 사과하지 않았다. 한때 세상을 호령했던 권력자의 사망으로, 단죄받지 않은 위정자의 죽음으로, 피해자가 감당해야 할 고통의 시간은 얼마나 더 길고 험해야 한단 말인가. ‘어떤 자살은 가해였다. 가장 최종적인 형태의 가해였다.’(정세랑, <시선으로부터>)

![[속보] 장제원 전 의원, 어젯밤 서울 강동구서 숨진 채 발견](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/01/83e8437b-7678-4232-b93f-9d66d6ee7d59.jpg)

![[속보] 장제원 전 의원, 어젯밤 서울 강동구서 숨진 채 발견](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/04/01/83e8437b-7678-4232-b93f-9d66d6ee7d59.jpg)