한없이 높은 문화의 힘을 가진 나라. 내일을 알 수 없는 엄혹한 일본 식민지 치하에서 백범 김구 선생은 “오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘”이라고 말했다. 백범 선생은 단순히 강한 군사력이나 경제력만으로는 진정한 민족 독립과 번영을 이룰 수 없다고 봤다. 군사력 같은 물리적 힘은 침략의 도구가 될 수 있지만, 높은 문화의 힘은 인류 평화와 공영에 기여하고 다른 민족의 존경을 받을 수 있는 근본적인 힘이라고 생각했다.

백범 선생의 문화 철학은 훗날 김대중(DJ) 대통령의 ‘문화 강국론’으로 구체화됐다. 1997년 말 ‘IMF 외환 위기’라는 국가적 위기 상황에서 당시 김 대통령은 문화를 새로운 성장 동력이자 국가 경쟁력의 원천으로 생각했다. DJ는 21세기에 국력은 군사력이나 노동력이 아닌 지식과 문화에서 나온다고 인식했다. ‘하드 파워’보다 ‘소프트 파워’를 진정한 국력으로 본 것이다.

한류 성공 방정식 응용한 케데헌

글로벌 IP 확장 없이는 속 빈 강정

문화 강국 만들 구체 방안 고민을

재임 당시 김 대통령은 문화를 단순한 예술적 가치를 넘어 고부가가치를 창출하는 문화산업으로 규정하고, 적극적인 지원 정책을 펼쳤다. 다만 ‘지원은 하되 간섭은 하지 않는다’는 원칙을 지켰다. 지금도 DJ가 ‘문화 대통령’으로 존경받는 이유다. 그러한 정책 기조가 있었기 때문에 문화산업 불모지나 다름없던 대한민국이 오늘날 문화산업 강국으로 성장할 수 있었다고 생각한다. 그것은 한류 태동에 결정적 역할을 했다.

글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스의 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 인기가 넷플릭스를 넘어 전 세계로 확산하면서 한류가 한 번 더 세계인들의 주목을 받고 있다. 넷플릭스 최고의 흥행작 ‘오징어 게임’은 물론 이 작품의 흥행을 뛰어넘고 있는 케데헌은 K컬처를 소재로 제작됐다는 공통점이 있다.

그러나 케데헌 제작에는 한국 자본과 제작진들이 참여하지 않았다. 넷플릭스가 제작비를 투자하고, 미국의 소니 픽처스가 만들었다. 그런데도 해외 유력 언론들은 케데헌을 K콘텐트로 규정하는데 주저하지 않는다. K콘텐트의 경계가 흐려지고 외연이 그만큼 크게 확장되고 있기 때문이다.

케데헌은 한류의 성공 방정식을 철저하게 따르면서 이를 한 단계 더 발전시켰다는 평가를 받고 있다. K팝 팬덤 문화의 적극적 활용과 확장, 한국의 무속신앙과 호랑이 같은 전통 요소를 K팝 및 판타지 서사와 결합한 새로운 시도, 여기에 넷플릭스라는 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 유통은 짧은 시간 케데헌이 세계적인 인기를 얻는 데 핵심 요소로 작용했다.

그러나 빛이 있으면 그림자도 있기 마련이다. 케데헌 현상에 대한 국내 전문가들의 비판적 시각도 존재한다. 가장 많이 제기되는 비판은 지적재산권(IP)이 한국 측에 없기 때문에 직접적인 경제적 이득이 돌아오지 않는다는 주장이다. 글로벌 IP 확장 전략 없는 K콘텐트 정책은 말 그대로 속 빈 강정이 될 수 있다. 그래서는 진정한 문화강국으로 도약하기 어렵다.

더불어 빼놓지 않고 지적되는 문제는 국내 콘텐트 제작 생태계가 활력을 잃어가고 있다는 점이다. 넷플릭스라는 글로벌 콘텐트 공룡이 한국 시장을 잠식하면서 국내 제작사들, 특히 기존 방송사들의 입지가 점점 좁아지고 있다. 국외 자본과 유통망에 의존할수록 국내 미디어 생태계의 자생력은 약해질 수밖에 없고, 이는 장기적으로 한국 콘텐트의 다양성과 질적 성장을 제약하게 된다. 이런 징후들은 이미 곳곳에서 터져 나오고 있다.

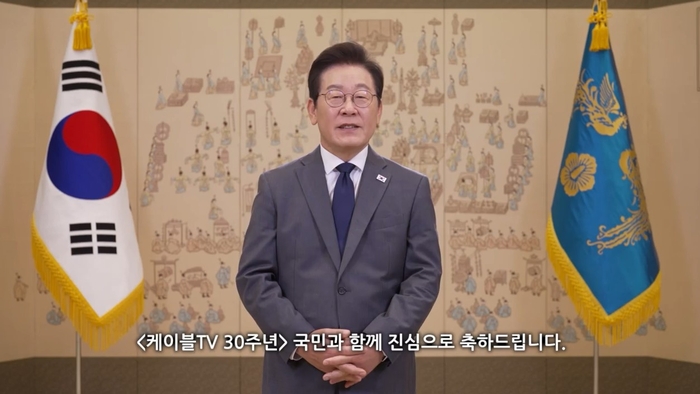

새로 출범한 이재명 정부는 대선 당시부터 “문화강국을 실현하겠다”고 외쳤고, 인수위원회 역할을 한 국정기획위원회 보고서에도 핵심 국정과제로 담겼다. 이 대통령은 김대중 전 대통령 이후 여야를 통틀어 유력 대선후보가 문화강국 실현을 주요 공약으로 제시한 유일한 사례다. 그만큼 국민과 콘텐트 업계의 관심과 기대가 높은 상황이다.

한류를 포함한 새 정부의 문화 정책이 외화내빈으로 흐르지 않으려면, 케데헌 열풍이 우리에게 던진 메시지가 무엇인지 정확하게 읽고 정부와 콘텐트업계가 함께 ‘문화의 힘이 강한 나라’를 만들기 위한 방안을 고민해야 할 것이다. 그 과정에서 ‘지원은 하되 간섭은 하지 않는다’는 대원칙을 잊지 말기 바란다.

※ 외부 필진 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

고삼석 동국대 AI융합대학 석좌교수

![[李대통령 취임 100일] "K문화 역량 산업으로 발전시켜야, 박진영 역할 기대"](https://img.newspim.com/news/2025/09/11/2509111018438430.jpg)

![[아시아포럼 ] [전문] 李대통령 "산업 대전환 빠르게 진행…새 도약 위해 적극 대처해야 할 때"](https://img.newspim.com/news/2025/09/12/2509120823580360.jpg)

![[속보]李대통령 "박진영, 문화의 산업화·글로벌화 성과 기대"](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/11/2GXUZOWWLP_1.jpg)

![[아시아포럼] 민병복 회장 "미·중 패권 경쟁 속 아시아 국가 경제·문화 협력 강화해야"](https://img.newspim.com/news/2025/09/12/250912092425955_w.jpg)

![[ET시론]'케데헌'이 보여준 '넥스트 K'의 도래](https://img.etnews.com/news/article/2025/09/11/news-p.v1.20250911.6bf355c404d747e297ba13d150427c1b_P3.jpg)