조직원 회유·협박에 계좌 건넨 지적장애인…징역형 선고

법원 "범죄 돕는 것 인식…범행의 미필적 고의 인정"

재판 과정서 진술조력 못 받아…"변호인과 소통조차 힘들어"

[서울=뉴스핌] 김지나 홍석희 기자 = 2022년 가을, 일자리를 찾기 어려웠던 지적장애인 A씨는 인터넷 창에 '고수익 아르바이트'를 검색했다.

A씨는 2017년 검사에서 사회연령 7세 수준이라는 진단을 받았고, 조현병까지 겹쳐 정상적인 사회생활을 이어가는 데 큰 어려움이 있었다. 그에게 안정적인 일자리는 항상 멀리 있는 꿈과 같았다.

그저 생활비를 보탤 방법을 찾고자 검색한 '고수익 아르바이트'. 그러나 그 선택이 어떤 위험으로 이어질지 당시 A씨는 전혀 알지 못했다.

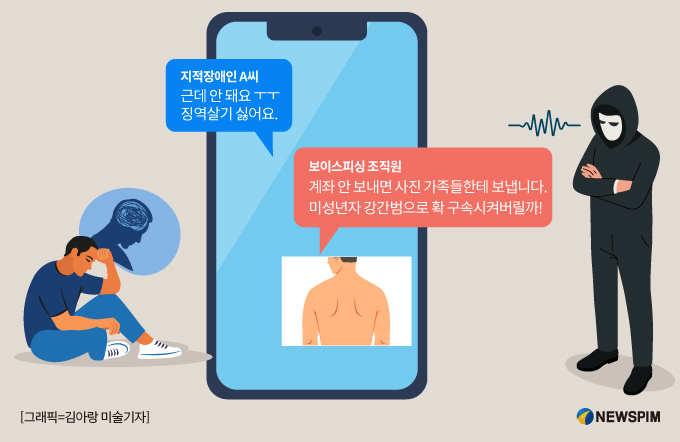

◆ "계좌만 넘기면 됩니다"…'나체 사진'으로 협박

며칠 뒤 텔레그램 알림이 울렸다. 보이스피싱 조직원 중 '누군가'가 말했다.

"우선 계좌를 넘기세요. 그 계좌로 들어오는 돈을 인출해서 지정한 사람에게 전달하면 됩니다."

A씨는 불안했다. 2015년에도 계좌를 범죄조직에 양도해 징역 1년 6개월을 선고받았고, 2019년엔 인터넷 도박사이트에 입금한 돈을 보이스피싱 피해를 당한 것처럼 속여 피해구제를 신청했다가 징역 1년 2개월을 선고받은 바 있었다.

"근데 안 돼요 ㅜㅜ 징역살기 싫어요."

A씨는 텔레그램으로 이렇게 답했다. 이 짧은 문장은 훗날 법정에서 A씨가 자신의 행동이 범죄라는 사실을 알고 있었다는 중요한 근거로 제시됐다. 그는 망설였지만, 조직원의 압박은 계속됐다.

조직원의 무기는 A씨의 나체 사진이었다. 조직원은 문신을 확인해야 한다는 명목으로 A씨에게 속옷까지 모두 벗은 사진을 요구했고, 이를 의심 없이 받아들인 A씨는 그대로 사진을 전송했다. 이 사진은 이후 A씨를 압박하는 강력한 협박 수단이 됐다.

"계좌 안 보내면 사진 가족들한테 보냅니다."

"사진 인터넷에 쫙 풀어버린다."

"미성년자 강간범으로 확 구속시켜버릴까!"

A씨는 결국 무너졌다.

사회적 연령 7.08세, 23.6점의 사회지수. 자기관리행동·사회화행동 수준은 3~4세 수준.

"기본적인 일상생활은 가능할지 모르나 사회활동이나 직업 활동을 위해 보호자의 지도·감독이 필요한 상태로 사료됨."

2017년 2월, 한 병원에서 작성된 A씨에 대한 의사 소견.

하지만 이 소견은 A씨의 법적 책임을 덮어주지 못했다.

"피고인은 계좌에 연결된 접근매체 양도 행위가 전기통신금융사기 범죄를 돕는 것임을 인식하면서도 이를 용인하였으므로 범행의 미필적 고의가 충분히 인정된다."

부산지법은 이 같은 이유로 A씨에게 징역 8개월을 선고했다.

"장애인이나 청년, 실업자 등 사회적 약자들이 범죄조직에 가담하게 되는 건 단순히 '장애가 있어서', '돈이 없어서'가 아니라 사회적으로 고립되어 지지체계가 부족하기 때문입니다. 위험한 제안을 걸러주거나 막아줄 보호막이 없는 상태로 종종 나타나죠." 주로 사회적 약자를 변론해온 김예원 장애인권법센터 대표(변호사)의 설명이다.

"그들이 구조적으로 취약하다고 해서 범죄 행위의 책임이 면제될 수는 없지만, 향후 발생할 조직적 착취를 효과적으로 대응하기 위해 가담자의 역할과 고의성을 엄정하게 따질 필요가 있다고 봅니다." 김 대표는 이렇게 덧붙였다.

◆ 진술조력 못 받는 '피고인' 장애인들…"상세한 변호 어려워"

문제는 현실에서 장애인이 보이스피싱 범죄에 연루되는 사례가 잇따르고 있지만, 이들이 스스로 자신의 처지를 명확히 설명하거나 방어하기 어렵다는 점이다. 조사 단계에서는 참고인, 수사 단계에서는 피의자, 법정에서는 피고인으로 오가는 과정에서 이들은 늘 애매하고 취약한 위치에 놓인다.

그 단면은 2024년 11월 울산지방법원에서 선고된 로맨스 스캠 사건 판결문에서도 드러난다. 판결문에는 자폐스펙트럼을 가진 지적장애 의심자 B씨가 어떤 경로로 범행에 동원됐는지 자세히 나와있다.

사건 피고인은 캄보디아에 일할 사람을 구해 달라는 부탁을 받고 소개비를 벌기 위해 B씨를 출국시켰다. 그는 B씨가 로맨스 스캠 범행에 이용될 수 있다는 사실을 알고 있었지만 결국 B씨를 보이스피싱 조직에 넘겼다.

"법정에 증인으로 출석한 B씨의 증언과 태도를 보면 누구라도 그의 지적장애를 쉽게 알아볼 수 있었으나, 피고인은 무책임하게 B씨를 팔아넘겼다."

법정에서 재판부는 말했다.

캄보디아로 넘어간 B씨는 두 달 동안 하루 10시간 이상 콜센터 사무실에서 보이스피싱 범행에 동원됐다. 그의 아버지가 구조해내지 않았다면 B씨가 두 달 만에 귀국할 수 있었을지, 혹은 2년이 됐을지, 아니면 그 사이 사라졌을지 누구도 장담할 수 없었다.

같이 보이스피싱에 가담했어도 B씨 처럼 증인으로 법정에 섰다면 다행이지만, A씨 처럼 피고인이 돼 버리면 얘기는 달라진다. 장애인이 보이스피싱에 자의든 타의든 연루돼 '피고인'이 되는 순간, 정작 그들이 법정에서 최소한의 방어권을 행사할 수 있도록 돕는 진술조력인 제도조차 이용할 수 없는 상황이 벌어지기 때문이다.

"현행법으론 장애를 가진 피해자, 참고인, 목격자만 진술조력인을 쓸 수 있고, 피고인은 진술조력인을 쓰지 못하는데 이것은 헌법윤리에 어긋난다고 생각합니다. 변호사는 법리적 측면에서 형량을 낮추는데 관심이 많은데, 거기에 집중되면 억울하게 범행을 인정해야 하는 상황에 내몰리고, 장애를 가진 피고인의 의사를 제대로 확인할 수 없게 되죠." 문진영 나란히 장애인인식개선사업 전문강사(진술조력인)의 말이다.

"변호사분들이 도움을 드리려고 하겠지만 의사소통이 제대로 안 될 겁니다. 결국 정확한 정보 전달이 어려워지죠. 전체적인 맥락과 세부적인 상황이 이해가 된 상태에서 변호하기 어려운 상태인 거죠. 이 때 번역해주는 사람이 필요한데, 이게 제대로 작동하려면 이 분들의 인사가 충분히 전달되고 상황이 충분히 고려될 수 있는 시스템을 만들어야 합니다." 황순찬 인하대 사회복지학과 교수의 설명이다.

abc123@newspim.com