러시아와의 전쟁 중 부상을 입은 우크라이나 병사가 2023년 두개골 절반이 함몰된 상태로 구조됐다. 당시 현장에 있던 의료진은 기존 수술 방식으로는 회복이 어렵다고 판단했고 미국 웨이크포레스트대 의과대학을 통해 한국의 바이오프린팅 전문 기업 티앤알바이오팹(T&R Biofab)에 도움을 요청했다.

티앤알바이오팹은 환자의 컴퓨터단층촬영(CT) 데이터를 바탕으로 손상 부위에 꼭 맞는 맞춤형 두개골 구조체를 설계하고 생분해성 고분자 소재를 활용해 3차원(3D) 프린팅 기술로 제작하는 데 성공했다. 구조체는 세포가 포함되지 않은 형태였지만 체내에서 서서히 녹으며 주변 자가 조직이 자라 들어가 뼈조직으로 치환되는 방식으로 작동했다. 현재까지도 구조체는 안정적으로 유지되고 있으며 환자는 일상생활로 복귀한 것으로 전해졌다. 티앤알바이오팹 관계자는 “현장 의료진으로부터 이 기술을 다른 환자에게도 적용할 수 있는지, 확대 가능성에 대한 논의 요청이 들어왔다”며 “우크라이나 현지 기업들과의 협업을 통해 수출 및 제품화를 검토 중”이라고 밝혔다.

3D 바이오프린팅은 세포나 생체 재료를 ‘잉크’처럼 활용해 인체 조직의 구조를 층층이 쌓아 만드는 기술이다. 기존 3D 프린팅이 금속이나 플라스틱 같은 고체 재료를 다루는 반면 바이오프린팅은 생체에 적합한 재료나 살아 있는 세포를 이용해 실제 인체 조직과 유사한 구조를 구현한다.

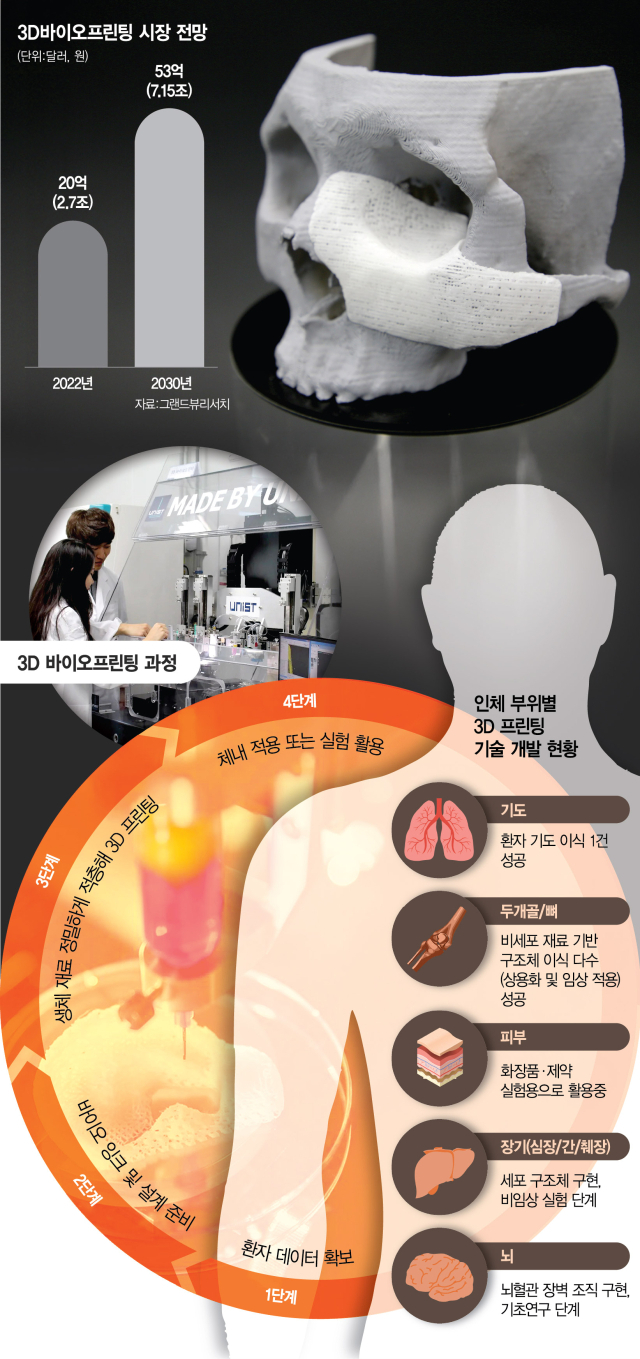

실험실 수준에 머물던 이 기술은 최근 두개골·연골·피부 등 구조 중심 조직에서 실제 환자에게 적용되는 사례가 증가하면서 의료 현장에서 주목받고 있다. 시장조사 기관 그랜드뷰리서치는 3D 바이오프린팅 시장이 2022년 약 20억 달러에서 2030년까지 연평균 12.5% 성장해 53억 달러 이상에 이를 것으로 전망했다.

바이오프린팅 기술의 확산은 고령화, 장기 기증 부족, 동물실험 규제 강화 등의 흐름과 맞물려 있다. 고령 인구가 증가하면서 관절·혈관·피부 등 조직 손상 사례가 늘고 있으며 장기 이식 대기자도 증가하고 있다. 반면 기증자는 절대적으로 부족한 실정이다. 유럽연합(EU)을 비롯한 여러 국가에서 화장품과 의약품 개발에 있어 동물실험을 금지하면서 인공 피부나 종양 조직을 프린팅해 실험에 활용하는 대체 기술의 수요도 커지고 있다. 이런 이유로 세계보건기구(WHO)는 3D 바이오프린팅이 인간의 장기 및 조직 복구 또는 교체의 필요성과 같은 중대한 공중 보건 문제를 해결할 수 있는 잠재력이 있다고 평가한 바 있다.

3D 바이오프린팅의 가장 큰 장점은 컴퓨터 기술을 이용, 환자 맞춤형 인공 장기를 자동화해 제작할 수 있다는 점이다. 현재 3D 바이오프린팅 기술은 두개골·턱·척추·연골 등 분야에서 세포가 아닌 재료를 활용한 기술로 구조체를 제작해 실제 환자를 치료하는 데 활용되고 있다. 예컨대 티앤알바이오팹은 생분해성 고분자(PCL)를 활용해 환자 맞춤형 턱뼈·척추 임플란트를 개발했고 서울아산병원과 협업해 무릎 연골 손상 부위에 적용 가능한 연골 구조체를 상용화했다. 김병수 부산대 교수 연구팀은 진피층과 각질층을 구분한 인공 피부를 프린팅해 피부 자극 실험용 플랫폼으로 화장품·제약 기업 등 산업체에 공급하고 있다.

반면 심장·간·췌장 같은 기능 중심 장기는 프린팅의 난도가 훨씬 높다. 생명에 직결되는 장기를 건드리는 일이기 때문에 수술 자체가 어려울 뿐 아니라 살아 있는 세포를 안정적으로 확보하고 대량 배양하는 기술이 병행돼야 하기 때문이다. 예컨대 2019년 이스라엘 텔아비브대는 환자 유래 세포로 심장 모양의 미니 구조체를 프린팅하는 데 성공했지만 실제 심장처럼 수축하거나 전기 신호를 전달하는 기능은 구현하지 못했다. 다만 3D 바이오프린팅 기술을 활용해 치료제를 개발하는 연구는 활발하게 진행 중이다. 강현욱 울산과학기술원(UNIST) 바이오메디컬공학과 교수 연구팀은 인슐린을 분비하는 췌장 세포 덩어리인 ‘췌도’ 이식체를 3D 프린팅 기술로 개발했다. 췌도는 심각한 인슐린 분비 장애를 겪는 제1형 당뇨 환자의 간이나 신장에 이식해 치료한다. 강 교수는 “개발된 이식체는 간단한 절개로 시술할 수 있고 부작용 발생 시 회수 가능해 수술 부담과 합병증 등을 줄일 수 있다”며 “대부분 장기는 구현 가능한 수준까지 연구가 이뤄져 있지만 세포 배양에 들어가는 비용 부담이 커 상용화가 쉽지 않다”고 말했다.

뇌는 프린팅으로 구현하기 가장 어려운 장기로 꼽힌다. 구조가 복잡할 뿐만 아니라 성인이 될 때까지도 지속적으로 발달하는 기관이기 때문에 단순히 형태만 흉내 내는 것만으로는 부족하다. 하지만 뇌혈관 장벽 등 관련 조직을 제작하는 기술은 실험실에서 연구되고 있다. 백선하 서울대병원 교수와 장진아 포항공대(포스텍) 교수 연구팀은 최근 바이오잉크를 사용해 3D 프린터로 ‘인간 뇌혈관 장벽’을 정교하게 모사한 3D 모델을 개발한 바 있다.