페이스북

엑스

카카오톡

라인

네이버블로그

밴드

[코스인코리아닷컴 전문위원 김기현] 지금 우리는 ESG 혼란의 시대에 살고 있다. 지난해 미국 공화당은 ESG 투자 결정에 있어 정치적 중립성을 요구하며 각 주별로 ESG에 대한 반대 정책을 추진했다.

트럼프 대통령이 집권하면서 안티 ESG흐름은 더욱 뚜렷해졌다. 트럼프는 재집권과 함께 ▲파리기후협약 탈퇴 ▲석유, 가스 생산 확대 ▲전기차 보조금 폐지 등 ‘반기후정책’을 선언하며 ESG에 대한 부정적 시각을 드러내고 있다.

유럽도 예외는 아니다. ESG 정책에 가장 앞서 있던 EU조차 기업 경쟁력과 행정 부담을 이유로 ESG 규제를 대폭 완화하는 ‘옴니버스 단순화 패키지’를 발표했다. 기업 지속가능성 보고지침(CSRD)과 공급망 실사지침(CSDDD)은 완화됐고 탄소국경조정제도(CBAM)의 적용 대상도 축소됐다.

이처럼 전 세계적으로 ESG에 대한 피로감이 확산되고 규제는 느슨해지고 있다. 게다가 트럼프발 무차별 관세 조치가 글로벌 경제를 뒤흔들며 불확실성은 한층 심화되고 있다. 미래를 걱정하면서 오늘의 성장을 꿈꾸기 조차 어려운 시대. 모든 것이 불확실한 지금, 우리는 다음과 같은 세 가지 기업의 태도 속에서 ESG 전략의 새로운 방향을 모색할 수 있다.

1. 속도조절파: 지속가능성을 후퇴시키거나 늦추는 기업들

대표적인 사례는 유니레버다. 러쉬, 닥터브로너스와 함께 뷰티업계 ESG경영의 대표 주자였던 유니레버는 2024년 하인 슈마허 CEO 취임 이후 전임 CEO가 추진하던 ESG 전략 ‘컴퍼스(Compass)’의 주요 목표를 대거 철회했다.

플라스틱 사용 감축 목표는 50%에서 30%로 후퇴됐고 재활용 가능한 포장재 도입 시점도 5~10년 연기됐다. 공급업체에게 생활임금을 지급하겠다는 약속도 후퇴됐다. ‘2039년 넷제로’ 목표만이 겨우 살아남았다.

코카콜라 역시 기존의 기후와 환경 관련 목표를 완화한 새로운 정책을 발표했고 블랙록, JP모건, 골드만삭스 등 대형 금융사들은 잇따라 ‘넷제로 자산운용사 이니셔티브(NZAMI)’에서 탈퇴하며 ESG 전략을 재조정하고 있다. 명분은 '현실적인 전략 수정'이지만 실질적으론 규제가 약해지자 ESG를 다시 ‘비용’으로 보는 시각으로 돌아간 것이다.

2. 침묵파: 지속가능성을 말하지 않는 기업들

최근 블룸버그 그린의 분석에 따르면, S&P500 기업의 실적 발표에서 기후변화, 지속가능성과 관련된 키워드 사용이 최근 3년간 76%나 줄어들었다. 특히 소비재, 금융, 에너지 업종에서 그 감소폭이 두드러진다. ESG에 대한 회의감과 정치적 민감성 속에서 ‘그린워싱’을 넘어 친환경이나 지속가능성에 대한 언급을 쉬쉬하는 ‘그린허싱(Greenhushing)’ 현상이 나타나고 있는 것이다.

기후, 환경 키워드를 의도적으로 피하고 공시나 마케팅 자료에서 ESG를 삭제하는 분위기다. 심지어 주변에서 친환경을 주요 가치로 삼던 기업들조차 이제는 ‘환경’이라는 단어를 사용하는걸 부담스러워 한다. ESG가 ‘피곤한 키워드’가 된 지금 많은 기업들이 쉬쉬하고 있다.

3. 지속파 – 지속가능성을 끊임없이 내재화하는 기업들

지난해 말 플라스틱 협약이 결렬되자 많은 기업들이 기다렸다는 듯 플라스틱 감축 목표를 하향 조정했지만 화장품 브랜드 러쉬(LUSH)와 아이스크림 브랜드 벤앤제리스(Ben & Jerry’s)를 비롯한 210여 개 기업은 오히려 ‘Champions of Change’ 이니셔티브를 통해 강력한 국제 플라스틱 규약의 체결을 요구하며 2040년까지 플라스틱 생산량을 2019년 대비 최소 75% 줄일 것을 촉구하고 있다.

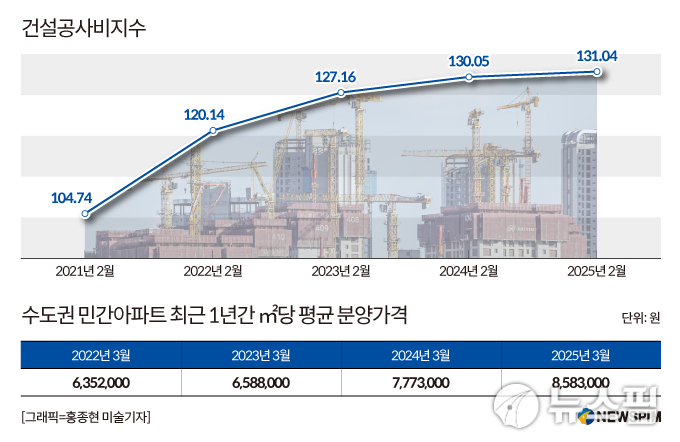

그림1 순환경제를 실현하는 러쉬의 재활용센터 - 그린허브

이들이 주목받는 이유는 규제에 대응하기 위해 ESG 전략을 취한 것이 아니라 규제가 없던 시기부터 스스로 지속가능한 철학을 제품에 내재화해 왔기 때문이다. 즉, 소비자 가치와 브랜드 철학이 일치하는 ESG 2.0적 태도를 보여주는 대표 사례라 할 수 있다.

이러한 흐름은 화장품 업계에서도 ‘클린뷰티’의 진화로 나타난다. 초기 클린뷰티 1.0은 파라벤, 실리콘 등 피부 유해 성분을 배제한 ‘클린성분’ 중심의 접근이었다. 하지만 최근의 클린뷰티는 ‘클린뷰티 2.0’으로 진화하며 클린성분은 기본이고 제품 전주기에서 환경에 부담을 덜 주는 지속가능한 제품인지가 핵심이 됐다.

프랑스의 Typology, 미국의 Necessaire, 캐나다의 Everist, 영국의 Byoma 등이 대표적인 클린뷰티 2.0 브랜드들이다. 이들은 클린 성분은 물론 ▲지속가능한 원료 조달 ▲재활용, 생분해 가능한 패키징 ▲탄소저감 설계 ▲리필, 리유즈 가능한 구조 ▲제형 경량화 등을 통해 제품 전 과정에서 지속가능성을 내재화하고 있다.

이제 클린뷰티 2.0은 단순히 안전한 성분을 배합하는 것을 넘어 ESG 전반의 가치가 제품과 브랜드 정체성에 깊숙이 녹아드는 트렌드다. 브랜드는 이에 발맞춰 재생 원료, 지속가능한 포장과 제형, 차별화된 인증 등의 제품을 출시하고 있으며 글로벌 유통채널 역시 이러한 변화에 동참하고 있다.

사진1 세포라의 클린뷰티2.0 자체 인증 ‘Clean+Planet Positive’

세포라(Sephora)는 ‘Clean + Planet Positive’를 통해 클린 성분은 물론 기후 대응, 지속가능한 원료, 책임 있는 포장 등 다양한 기준을 충족한 브랜드에 자체 인증을 부여한다. 울타 뷰티(Ulta Beauty)는 ‘Conscious Beauty’ 프로그램을 통해 지속가능성과 사회적 책임을 고려한 제품 기준을 운영 중이며 컬트 뷰티(Cult Beauty)는 ‘Cult Conscious’를 통해 3자 검증을 거친 지속가능성 전반의 정보를 소비자에게 투명하게 제공하고 있다.

이처럼 소비자의 가치 변화가 브랜드와 유통 채널 전반에 새로운 기준을 만들어 가며 클린뷰티 2.0이라는 생태계가 자리를 잡아가고 있다.

# 소비자가 주도한 ESG, 클린뷰티가 보여주는 미래

이 모든 변화의 출발점은 강제적 규제가 아니라 소비자의 요구였다는 사실이다. 뷰티 산업은 탄소국경조정제(CBAM), 공급망 실사지침, 기후공시 등 주요 ESG 규제의 최우선 대상은 아니지만 소비자의 가치 소비 흐름에 의해 ESG가 자발적으로 내재화되고 있는 몇 안 되는 업종이다.

결국 클린뷰티 2.0은 규제 대응형 ESG가 아니라 소비자 주도형 ESG 내재화의 대표 사례다. 이것이 바로 앞으로의 ESG 전략이 나아가야 할 방향이다.

화장품 업계는 어디로 갈 것인가? 지난해 말 국제 플라스틱협약이 부산에서 결렬된 이후 올해 8월 제네바에서 플라스틱 협약 논의가 재개된다. 화장품 용기의 60%가 플라스틱이며 이 중 재활용되는 비율은 20%가 채 안 된다. 협약이 성안되면 화장품 업계도 더 이상 ‘ESG 후방’에 머물 수 없다.

2028년에는 국내에도 화장품 안전성 평가제도가 도입되며 2031년부터는 모든 품목에 대한 안전성 보고가 의무화된다. 에코디자인규정이 2024년 7월 EU에서 발효됐다. 유럽은 2030년까지 모든 물리적 제품에 ‘디지털 제품 여권’ 도입을 예고했다. 규제 대응의 관점에서도 이제 화장품 업계가 마냥 여유로울 수 만은 없는 상황이다.

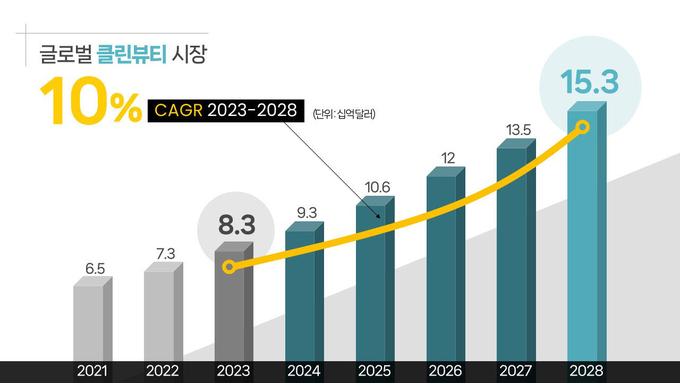

글로벌 클린뷰티 시장 연도별 규모 (단위 : 십억달러)

물론 ESG에 대한 규제는 정치적, 경제적 상황에 따라 그 속도가 달라질 수 있다. 그러나 ‘지속가능성’이라는 방향 자체는 바뀌지 않을 것이다. 글로벌 클린뷰티 시장은 연평균 약 10%씩 고성장하고 있다. 화장품 산업은 이미 규제에 앞서 소비자의 요구에 따라 지속가능성이 건강하게 뿌리를 내려가는 업종이다. 규제를 눈치 보며 속도를 조절할 필요도 분위기를 살피며 침묵할 이유도 없다. 결국 해답은 언제나 소비자에게 있다.

김기현 슬록(주) 대표이사

클린뷰티 지속가능성 검증서비스&플랫폼 'K-서스테이너블' 운영

글로벌 클린화장품 단체 표준 기술위원

ISO ESG 심사원

* 공저 ‘광고를 알아야 크게 성공한다’

![[뉴스핌 이 시각 글로벌 PICK] 트럼프 "파월, 당장 금리 안 내리면…" 外](https://img.newspim.com/news/2025/04/22/2504221019583050.jpg)