어릴 적 내게 큰 영향을 준 한 록밴드는 ‘지금 시대가 무엇을 필요로 하는지’ 질문하며 할 수 있는 최선을 다해 곡을 쓴다고 했다. 이 지면에 글을 쓰는 나도 그런 고민을 한다. 지면이라는 공적인 발언권의 무게를 알기 때문이다. 지난 4개월간 광장에서 자유발언을 한 시민들도 그러했다.

주어진 시간은 3분, 그 짧은 시간 안에 청중을 사로잡는 이야기로 자신의 메시지를 전달해야 한다. 발언자 다수는 공적인 자리에서 익명의 청중을 향해 자신만의 이야기를 하는 경험이 처음이었을 것이다. 특히 사회적으로 취약한 위치에 놓인 발언자가 많았다. 그들의 사연에 사회가 귀를 기울여주는 일 자체가 드물다. 그렇기에 자유발언은 더더욱 소중한 기회였을 것이고, 그만큼 시민들은 문장 하나하나에 정성을 들이며 발언을 준비했다. 평범한 시민들의 발언이 감동적이고 무엇보다 재밌었던 것은 그러한 노력의 결과였다. 청중도 떨리는 목소리에 담긴 절실함을 즉각 알아차리고 진지하게 들었다. 그렇게 시민들은 타인의 말을 통해 배우며 자신의 세계관을 확장했다. 광장은 민주주의의 학교였다.

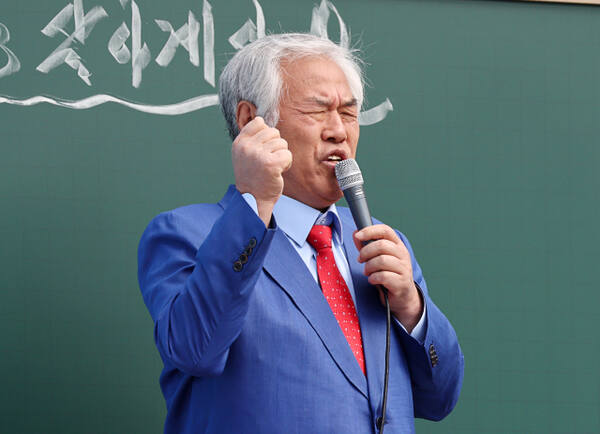

그러나 일부 정치인의 발언은 신기하리만치 재미가 없었다. 훈련된 발성으로 말해도 상투적인 언어로 가득해서 발언에 집중력이 금방 떨어졌다. 청중을 사로잡을 매력적인 이야기도, 공적인 자리에서 처음 꺼내는 개인의 사연도 아니었다. 쉽게 말해, 그들이 준비한 발언에는 성의가 없었다. 그들은 시민들과 달리 5분의 발언 시간을 가졌지만 시간을 전혀 지키지 않았다. 마치 시민들과 달리 제약받지 않고 말할 특권이 주어진 것처럼 굴었다. 그럼에도 지지자들은 발언의 수준과 상관없이 정치인들에게 열렬히 호응해 주었다.

광장이 평등한 시민들이 만든 민주주의의 장이라면, 무대에 올라 발언할 권리 역시 모두에게 평등하게 주어진다. 그런 조건이라면 발언자는 청중이 자신에게 집중하도록 발언에 정성을 다하게 된다. 그러나 일부 정치인들은 광장 바깥의 이력이나 지위가 광장 안에서도 통하는 것처럼 굴었고, 지지자들 역시 그 권력에 반응했다. 광장 바깥의 권력을 광장 안으로 가져온 것이다. 그들은 과연 힘없는 무명의 일반 시민의 발언을 진지하게 듣긴 했을까?

같은 광장에 있었지만, 실은 두 개의 광장이 병존했다. 이 구도는 조기 대선으로 진입한 지금도 똑같다. 지난해 12월3일 이전에도 위태로운 일상을 견뎌냈고 광장에서 정체성을 드러냈던 시민들의 요구와 의제는 대선 국면에서 전혀 언급되지 않는다. 광장의 열망과 정치 사이의 간극은 크게 벌어져 있다. 정권이 바뀌면 시민들의 삶도 과연 바뀔 수 있을까?

국민의힘이 과거 탄핵에서 교훈을 얻지 못한 것처럼, 민주당도 과거 정권의 경험에서 그릇된 학습을 했다. 사회적 갈등에 적극 개입하기보다 뒷짐 지고 물러서서 국민 통합을 외치며 먹사니즘만 얘기하는 걸 선거전략이라 믿는다. 하지만 내란 종식과 국민 통합은 대립하는 것이다. 내란 종식은 정권교체로 완성되지 않으며, 먹고사는 게 어려워 윤석열이 쿠데타를 벌인 것도 아니다. 시대적 과제에 대한 진단과 정치인의 철학이 없으니 모순된 말들이 난무한다. 이러면 다음 정권 역시 새 시대의 맏이가 아닌 구시대의 막내가 될 뿐이다.

대선이라는 정치의 장이야말로 한국 사회의 미래에 대한 여러 비전과 가치가 경합하고, 우리 삶의 온갖 문제들을 공적으로 다룰 수 있는 기회다. 하지만 광장에서 그랬듯 정치인들은 상투적이고 내용 없는 말을 반복한다. 광장이 만든 대선임에도, 정치는 광장의 시민들에 대한 응답 책임을 방기하고 있다.

왜 이번 대선은 다양한 의제와 상상력의 잔치가 아니라, 오히려 언어를 제약하는 시간이 되고 있는가? 왜 정치인의 언어는 시민들의 자유발언보다 재미가 없는가? 왜 그토록 성의가 없는 것일까?

![[view] 무한의 중도…'예수의 눈' 좇은 프란치스코 교황](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/27/1f3daaed-eb5c-4bc3-b465-024ab659ee9b.jpg)