윤석열 정부가 체코 원자력발전소 수주를 성사시키기 위해 미국 원전 기업인 웨스팅하우스(WEC)와 불평등 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 우리 기업이 소형모듈원전(SMR) 등 독자 기술 노형을 개발해도 WEC 측의 사전 검증을 받지 않으면 수출이 불가능하도록 하는 독소 조항이 삽입됐고 원전 1기를 수출할 때마다 최소 1조 원 이상의 현금이 WEC 측에 넘어가도록 설계된 것으로 드러났다. 여기에 불평등 계약 기간도 50년에 달해 사실상 원전 주권을 침해당했다는 지적이 나온다.

18일 서울경제신문이 확보한 ‘한국수력원자력·한국전력공사 및 WEC 간 타협 협정서’에 따르면 한수원이 한국형 원전을 수출할 때 원전 1기당 6억 5000만 달러(약 9000억 원)어치의 물품 및 용역 구매 계약을 WEC 측에 제공하고 1억 7500만 달러(약 2400억 원)의 기술 사용료도 납부해야 하는 것으로 나타났다. 한국 측이 SMR을 포함한 모든 차세대 원전을 독자 수출하려면 WEC의 기술 자립 검증도 통과해야 한다. WEC 측 판단에 따라 원전 수출에 제동이 걸릴 수도 있다는 의미다.

원전 업계는 이 비밀 협정을 두고 황금 알을 낳는 거위의 배를 갈랐다고 평가한다. 24조 원짜리 체코 두코바니 신규 원자력발전소 사업 수주를 보장받는 대가로 50년어치 일감과 글로벌 시장에서의 산업 경쟁력, 원전 기술 주권을 WEC에 모두 내주는 꼴이 됐기 때문이다. 실제로 3사 간 협정에 따르면 한수원·한전이 WEC에 약속한 원전 1기당 6억 5000만 달러 규모의 일감 목록에는 원자력 제어계측시스템(MMIS), 핵증기 공급 계통(NSS) 등 핵심 기자재와 시스템이 대거 포함됐다. 우리 기업이 원전을 수주하더라도 알짜 계약은 모두 WEC에 넘겨주는 구조인 셈이다.

WEC는 향후 한국형 원전에 쓰일 연료의 공급권도 보장받았다. 체코·사우디아라비아에 소재한 원전의 연료는 100% WEC가 공급하기로 하고 나머지 지역에 대해서는 50%를 공급하는 방식이다. 두산에너빌리티·한전원자력연료 등 국내 원전 기업은 글로벌 시장에서 점유율을 손해볼 수밖에 없는 셈이다.

정용훈 KAIST 원자력양자공학과 교수는 “원전 1기당 건설 비용은 약 10조 원으로 볼 수 있는데 이 중 약 9000억 원을 외국 업체에 주기로 했다면 이는 아쉬운 대목”이라고 말했다. 또 다른 원전 업계의 한 전문가는 “원전 건설 비용의 상당수는 단순 건설 및 인건비이고 핵심 설비에 드는 돈은 3분의 1 남짓에 불과하다”며 “국내 기업이 수주한 계약임에도 불구하고 이 3분의 1을 다시 WEC와 나눠 먹어야 하는 셈이라 핵심 설비 경쟁력 확보 측면에서도 한국 측에 매우 불리하다”고 평가했다.

원전 건설 계약 체결 시 통상 현지 업체의 참여를 일정 비율 보장한다는 약속이 이뤄진다는 점을 감안하면 국내 원전 기업의 몫은 더욱 작아진다. 일례로 체코 수주를 이끌어 낸 ‘팀 코리아’는 체코 정부와 현지화율 60%를 달성하겠다는 약속을 한 것으로 알려졌다. 체코 원전 2기 건설 비용인 24조 원 중 약 14조 원은 체코 현지 업체가, 약 2조 원은 WEC가 가져간다고 가정하면 우리 기업의 몫은 더욱 줄어들게 된다.

1억 7500만 달러의 기술 사용료 납부 조항도 과거 한미 원전 기업이 체결했던 계약보다 후퇴했다. 1997년 한전·한수원은 WEC 전신인 미국 원전 업체 ABB-CE와 라이선스 계약을 맺고 기술 사용의 대가로 10년 동안 약 3000만 달러만 지불하기로 합의했는데 이번 합의는 원전을 1기 수출할 때마다 지불하는 식으로 체결됐기 때문이다. 게다가 협정상 이 금액은 2025년 기준으로 향후 물가상승률에 따라 자동 인상하게 돼 있다. 이처럼 일방적으로 WEC 측에 유리한 조항에 따라 WEC 지분 49%를 보유한 캐나다 기업 카메코의 주가는 올 들어 50% 가까이 상승했다.

SMR과 같은 차세대 원전을 수출하려면 WEC의 검증 절차를 거쳐야 한다는 것도 또 다른 독소 조항이다. 전통적인 대형 원전뿐만 아니라 설비 규모 170메가와트(㎿) 이하의 소형 원자로인 SMR까지 기술 자립 판단 대상에 포함돼 차세대 원전 시장 진출까지 발목 잡힐 우려가 있기 때문이다. SMR은 기존 대형 원전의 주요 기기를 소형화해 하나의 모듈에 담아낸 장치다. 수요국의 상황에 따라 설계가 달라지는 대형 원전과 달리 기성복처럼 대량생산이 가능하고 설치가 간편해 2040년께 400조 원대까지 시장이 급성장할 것으로 전망된다. 이에 우리 정부와 원전 업계는 2030년 해외 수출을 목표로 혁신형 소형모듈원전(i-SMR)을 개발 중이다.

문제는 i-SMR가 가압 경수로인 APR1400의 주 기기를 소형화한 형태라는 점이다. 가압 경수로 기술이 자신들의 원천 기술이라는 WEC의 주장을 적용하면 i-SMR 역시 이 협약의 범위 내에 있게 된다.

정부는 소형화 과정에서 핵연료 배치 방식을 완전히 새롭게 하고 냉각수에 붕산을 사용하지 않는 등 i-SMR에는 APR1400과 차별화된 기술을 적용하겠다는 방침이지만 WEC는 어떤 식으로든 자신들에게 유리한 방식으로 억지를 부릴 가능성이 크다는 게 전문가들의 판단이다. 게다가 협정문에는 “SMR의 경우 기술 자립을 확인 받기 전까진 판매 마케팅은 가능하지만 특정 국가에 구속력 있는 구매 제안을 할 수 없다”고 못 박은 것으로 확인됐다.

기술 자립을 검증하는 절차 자체도 WEC 측에 유리하게 설정됐다. 한국은 WEC 측에 특정 원자로 노형에 대한 기술 자립 확인을 신청할 수 있지만 이후 WEC가 90일 내 한국 측 요구에 응답하지 않으면 이후 60일 내 공동으로 제3의 기관을 선정해 기술 자립 여부를 검증한다. 다만 이 전문 기관은 미국 기관으로 한정됐다. 미국 기업인 WEC에 절대적으로 유리한 구조다.

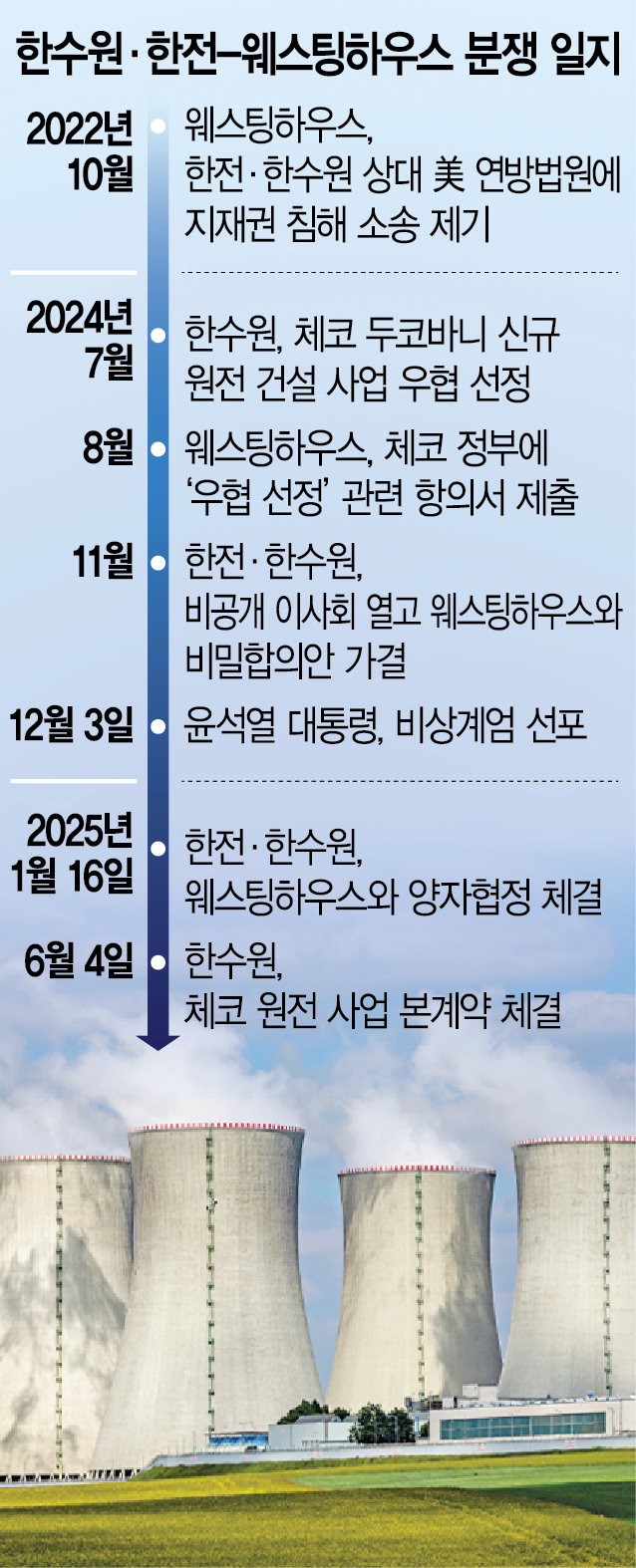

한국이 WEC와 굴욕적 계약을 맺은 이면에는 체코 원전 사업이 있다. 한수원은 지난해 7월 WEC와 프랑스전력공사(EDF)를 제치고 체코 원전 사업 우선협상 대상자로 선정됐는데 이후 WEC 측이 ‘한수원이 수출하려는 원자로(APR1000)에는 자사 기술이 포함돼 있어 수출을 할 수 없다’고 주장했다. 한수원과 정부는 당초 계약에 문제가 없다는 입장이었지만 이후 돌연 입장을 바꿔 6개월 만인 올 1월 WEC와 지식재산권 분쟁을 종결하는 합의를 타결했다고 발표했다.

원전 업계에서는 유례를 찾기 어려운 불공정 계약의 배경에 윤석열 전 대통령을 비롯한 전임 정부의 조급한 성과주의가 있다고 입을 모으고 있다. 이번 합의에 정통한 한 관계자는 “한전과 한수원 이사회 내부에서도 일부 반대 목소리가 나왔지만 용산 대통령실의 강력한 의지가 전달된 뒤 일사천리로 계약이 진행됐다”고 말했다.

![[특징주] HD현대일렉트릭, 美 철강 알루미늄 품목 관세 확대 '하락' 마감](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202508/1176394_886592_1544.jpg)