세균성 감염질환 치료시 사용하는 항생제에 대한 국민 인식이 여전히 부족한 것으로 드러났다. 인식 부족으로 인해 우리나라 항생제 사용량은 10년전으로 회귀했다. 항생제 오남용은 사망자 증가와 치료 비용 부담 등으로 이어지는 만큼 올바른 항생제 사용 인식이 확산돼야 한다는 목소리가 제기된다.

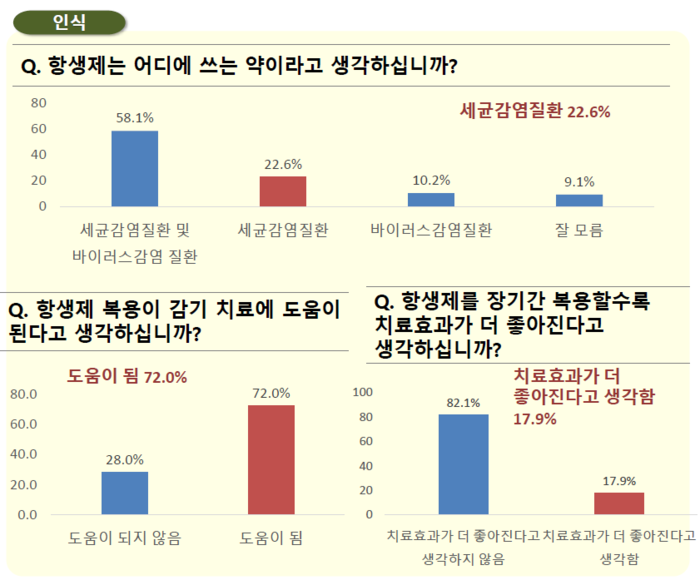

20일 질병관리청이 공개한 대국민 항생제 내성 인식도 조사에서 “항생제는 어디에 쓰는 약이라고 생각하는가”라는 질문에 응답자 58.1%가 세균 감염질환과 바이러스 감염질환이라고 답했다. 항생제는 세균 감염질환 치료에만 투여한다. 제대로 답한 응답자는 22.6%에 그쳤다.

항생제가 '만병통치약'이라는 잘못된 인식 탓에, 항생제 복용이 감기 치료에 도움이 된다고 생각한 응답자는 72%에 달했다. 바이러스 질환인 감기에 항생제 투여는 효과가 없다.

전문가들은 꼭 필요한 경우에만 항생제를 복용하고, 처방받은 항생제는 끝까지 복용하는 것이 중요하다고 강조한다. 병원체가 완전히 사라지지 않은 상태에서 복용을 중단하면 세균에 내성이 생기고, 추가 감염에 더는 항생제가 듣지 않는 부작용이 발생하기 때문이다.

세계보건기구(WHO)는 2019년 항생제 내성 증후군을 10대 건강위협으로 선정했다. 당시 2035년 항생제 내성 증후군으로 세계 인구의 평균 수명이 1.8년 감소하고, 감염 치료비용으로 연간 4120억달러(약 604조4800억원)를 지출할 것으로 전망했다. 연간 생산성 손실 규모는 4430억달러(약 649조9600억원)나 됐다.

WHO는 한국의 항생제 문제를 일찌감치 경고했다. 절대적인 사용량이 많고, 노령인구가 증가하면서 내성 부담은 점점 증가하기 때문이다.

그러나 지난달 경제협력기구(OECD) 발표에 따르면 2023년 한국 인구 1000명당 하루 항생제 사용량(DID)은 31.8로 집계됐다. 2021년 19.5DID에서 급격히 올라, 2014년 31.7DID보다도 많아졌다. 한국의 2023년 항생제 사용량은 튀르키에에 이은 2위로, OECD 회원국 평균인 19.5DID와 격차가 크다.

신나리 질병관리청 항생제내성관리과장은 “제약사들은 낮은 수익성을 이유로 더는 항생제를 개발하지 않고 있다”면서 “수술과 분만 등 꼭 필요한 상황에 항생제를 투여했는데 내성이 생겨 치명적인 상황이 발생할 수도 있다”고 강조했다.

정부는 2016년부터 국가 항생제 내성 관리대책을 실시하고 있다. 지난해부터는 의료기관이 전문의와 약사로 구성된 전담팀이 항생제 처방을 직접 관리하는 의료기관 항생제 사용관리 프로그램(ASP) 시범사업을 시행하고 있다.

신 과장은 국민 차원의 동참도 필요하다고 했다. 의료진이 환자 요구에 못 이겨 항생제를 처방하는 경우가 많고, 복용을 중단하고 보관했던 항생제를 자가 투여해 내성 증후군으로 이어지는 경우가 많은 탓이다.

신 과장은 “국민 전반적으로 항생제 내성은 심각한 문제인 것을 알면서도, 의료진의 영역으로만 인식하고 있다”면서 “국민에게 항생제 용도와 적정사용에 대한 올바른 정보를 지속 제공하고, 잘못된 처방 관행을 줄이기 위해 의료진 대상 교육을 확대하겠다”고 말했다.

송윤섭 기자 sys@etnews.com