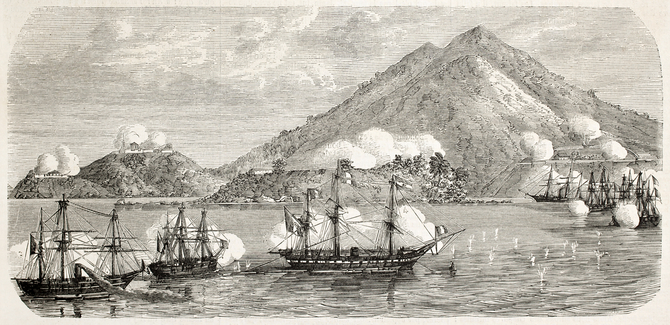

(조세금융신문=이대복 한국 FTA연구회 이사장) 아편전쟁에서 승리한 영국이 중국을 개항시킨 대표적인 항구가 상해였으며, 1853년 9월 상해에서 소도회(小刀會)가 태평천국군의 상해 진격에 호응해 상해 현성을 점령하게 된다. 이로 인해 상해 강해관(江海關)의 기능이 정지되는 사태가 발생하였다.

이에 9월 9일 상해 주재 영국 영사와 미국 공사는 기능이 상실된 강해관을 대신해 자국 상선으로부터 각기 관세를 징수하겠다고 나섰다. 이에 따라 청군이 상해를 수복하면 거둔 관세를 강해관에 넘기겠다고 선언한 ‘임시제도(the Provisional System)’가 성립됐다.

하지만 5개월 후 이 임시제도가 폐지된 후에도 약속은 지켜지지 않았다. 영국은 그때 거둔 관세액 전액을 청 해관에 넘기지 않았고 미국은 그 일부 금액만 넘겼을 뿐이었다.

이후 중국측은 원래 위치에 해관을 세워 운영을 재개하려 했으나 영국공사가 반대하자 선박에 수상(水上)해관을 설치하는 등 임시로 해관 운영을 시도했으나 이마저 반대에 부딪혀 실패로 돌아갔다.

이때 영국측에서 중국측에게 강해관을 원래의 영국 조계 내에 설치하고 수세 업무를 하는 것에 반대하지 않는 조건으로 해관 사무를 외국인이 담당하는 제도를 제안하였고, 1854년 6월 29일 중국 상해 도태(지방관)와 영국. 미국. 프랑스 3국 영사 사이에 외국인의 해관 임용을 골자로 한 전문 8개 조항으로 된 “상해해관세규칙”에 대한 합의가 이루어졌다.

이에 따라 영국. 미국. 프랑스 공사가 추천한 인사들이 최초로 외국인 사세로 임명되어 1854. 7. 12일 자로 해관 업무를 개시했다. 이후 이 외국인 세무감독제도는 전국으로 확대됨과 더불어 稅務司(Commissioner) 제도로 변화하였다.

그리하여 1859년 영국인 레이(H.N.Lay: 李泰國)가 최초로 總稅務司(Inspector General)에 임명되었고, 1863년에 후임으로 역시 영국인 로버트 하트가 임명되어 수십년간 청국 해관을 장악하였다.

청나라 입장에서는 관세자주권의 상실 등 외국인 세무사 제도에 문제점이 많이 있기는 했지만 긍정적인 측면도 있었다.

기술적·전문적 세관업무를 아는 외국인 세무사들이 청 해관의 업무를 정상적으로 작동시킬 수 있었으며, 서양 해관원들의 엄격한 법 집행으로 중국인 매판들과 외국 상인들과의 결탁 등에 의한 대규모 밀수를 근절할 수 있었다.

외국인 세무사들은 관세와 직접 관계가 없는 전쟁배상금 등 손해배상 지불, 내· 외채의 담보금 준비, 등대 및 항만의 건설과 관리, 선박 운항의 원조, 우편 사업은 물론 해관의 행정 및 인사제도까지도 담당했는데 이러한 외국인 세무사들의 역할은 당시 재정 압박에 시달리던 청 조정에 많은 도움을 준 것도 사실이었다.

일본은 1854년 미국과 미·일 화친조약을 체결하고 시모즈, 하코다테 2개 항구를 개항했다. 일 년 전 미국 페리 제독이 이끌고 온 구로후네(黑船) 함대 4척의 함포외교에 에도 막부가 굴복한 것이다.

이 조약은 최혜국대우가 적용되는 등 일본이 열강과 최초로 맺은 불평등조약이었다. 이어 연달아 영국, 러시아, 네덜란드와 비슷한 조약을 체결하고 여기에서 최초로 관세 및 톤세에 관한 협정이 마련되었다.

이후 일본은 1858년 미국, 러시아, 영국, 프랑스, 네덜란드 등과 안세이(安政) 5개국 조약을 체결했다. 이 조약에서 기존의 최혜국대우는 물론 치외법권 및 완전한 자유무역을 인정하는 내용이 추가되어 일본은 관세 자주권을 상실하게 되었다.

이후 일본은 관세 자주권 회복을 위해 구미 각국에 협상단을 보내는 등 계속 힘을 썼으나 서구 열강들의 기피로 1894년에 이르러서야 겨우 성과를 낼 수 있었다.

일본은 한편으로는 서구 각국과는 빼앗긴 관세 자주권 회복을 위한 조약 개정 협상을 하면서도 조선에 대해서는 자신들이 당한대로 불평등 조약을 강요하였다.

일본은 불평등조약이기는 하지만 구미 열강과 협정관세 체제가 들어섬에 따라 관세를 징수하는 기구가 필요하게 되었는데 이때 만들어진 것이 운상소(運上所)였다. 이 운상소는 1859년 나가사키, 요코하마 및 하코다테 등 3곳의 개항장에 처음 설치되었다.

이후 개항장이 추가됨에 따라 1867년 고오베, 이듬해에 오사카 그리고 그다음 해에 니이가타 등에 설치되었다.

운상소는 1872년 11월 18일 자로 명칭이 세관으로 개칭되었다. 당시 일본 세관은 중국 해관과 달리 외국인과의 이원체제가 아닌 자국인 세관장 휘하의 일원적 조직이었다.

세관운영도 주체는 일본인이었다. 세관 창설 과정에서 일부 외국인들이 고문으로 참여하기는 하였으나 중요한 정책 결정은 모두 자국인들이 했다.

1876년 조일수호조규가 체결된 이후 조선은 관세의 중요성을 깨닫고 1878년 두모포에 수세 기관을 설치하여 관세 징수를 시도하였으나 일본의 무력시위와 방해로 실패하고 말았다는 것은 필자의 전회 칼럼에서 소개한 바 있다.

이후로도 조선 정부는 조사시찰단을 일본에 파견하여 관세제도를 연구하고 관련 자료를 수집하는 등 세칙 개정을 서둘렀다.

또한 1881년 9월 수신사를 일본에 보내 5회에 걸쳐 대일 교섭에 적극 나서는 등 계속해서 문제 시정에 노력했지만 일본의 기피로 끝내 실패하고 말았다.

그러던 차에 청의 주선으로 1882년에 조·미수호통상조약이 체결되면서 관세 규정이 제정되자 그동안 세칙 개정을 기피하고 있던 일본도 더는 미룰 수 없어 이를 수용하였다.

그리하여 이듬해인 1883년 일본과의 새로운 협정인 조일통상장정과 해관세칙이 체결되어 관세징수가 확정됐다.

이후 조선은 해관 설치를 위해 청에 도움을 요청해 청에서 파견한 독일인 묄렌도르프의 주도로 1883년 부산, 인천, 원산의 3개항에 해관이 설치됐다.

앞에서 살펴본 대로 당시 청의 해관 제도는 관세징수를 총괄하는 세무사를 외국인들이 맡고 있었다. 따라서 청의 해관제도를 도입한 조선 해관의 세무사 및 해관원들 역시 대부분 외국인들로 충원되었다.

지방 세무사를 통솔하는 초대 총세무사는 묄렌도르프(穆麟德 1883~ 1885))가 맡았으며, 이후 후임자인 메릴(墨賢理 1885~1889)을 필두로 제3대 쇠니케(斯納機 1889~1892), 제4대 모건(馬根 1892~1893), 제5대 브라운(柏卓安 1893~1905) 등 계속해서 외국인 총세무사들이 조선 해관을 총괄하게 되었다.

아관파천(1896년)후 고종의 알렉세이프(러시아) 임명은 불발되었고, 대신 일본인 메카다(1905∽1907)가 임명되었다. 1907. 12.16 해관을 폐지하고 일본세관으로 흡수당하였으며, 총세무사직위는 소멸되었다.

일설에 의하면, 세관제도의 발생에 필요한 3가지 조건이 있다고 한다.

첫째(정치적 조건), 세관은 국가가 일정 단계로 발전하면서 국가 업무, 특히 대외 경제 교류의 확대와 정부 기관의 관리 및 분업이 점점 발전함에 따라 세관 기관을 설치할 필요성과 필연성이 생겨난다고 한다.

둘째(경제적 조건), 국경을 오가는 화물, 운송 수단, 인원이 날로 증가함에 따라 국가 간 인적·물적 교류 관리를 위해 세관 설립이 필요하다. 국제 교류 발전에 따라 국가유지를 위한 세수 확보와 지역 산업 보호의 핵심 수단인 관세제도가 발달하고, 대외 무역 감독 관리 및 과세를 실시할 세관의 필요성이 생긴다.

셋째(자연적 조건), 정치 교류와 경제 무역에서의 자국 이익을 보호하고, 출입국 업무 관리를 용이하게 하기 위해 지리적 교통 조건이 편리한 지역 및 자국이 대외 개방한 항구나 교통 요지에 세관 기관을 설치한다. 국경이나 영토의 변동, 항구 개발, 하천의 경로 변경, 각종 운송 수단이나 노선의 변화 등은 모두 세관의 설립, 폐지 및 발전에 영향을 미친다.

이런 관점에서 보더라도 한·중·일 3국에 세관 기능을 하는 기구가 없었다면 이상하다. 역사상, 중국의 경우에는 명대에 생긴 시박사(市舶司)를 비롯하여 관잡(關卡), 초관(鈔關), 상관(常關), 해관(海關)이 있었고, 일본의 경우에는 회소(會所), 항회소(港會所), 운상소(運上所)라는 무역과 관세를 관리하는 기관들과 제도들이 있었다.

우리나라의 경우에도 통일신라시대의 청해진(淸海鎭), 조선시대의 만상청(灣商廳), 관세청(管稅廳)등이 있었고, 이 기구들이 관세 징수시 처음에는 국세가 아니라 지방세로 거두었고 초기에는 수출세가 주 세목이었으며, 세금 징수 업무를 관에서 하지 아니하고 서양의 징세청부인 비슷하게 의주 상인에게 맡긴 점 등 영국, 프랑스등 서양의 관세/세관제도와 유사한 점들을 많이 보게 된다.

역사에는 가정이란 없다지만 이러한 제도들이 좀 더 일찍 발전되었다면 어떻게 되었을까 상상해 볼 때가 있다.

초창기 조선해관이 거둬들이는 관세는 곧 국가의 중요한 재원이 되었고 매년 1/4분기 수입금이면 대체로 1년간의 모든 해관 운영 간접비와 운영비를 부담하는데 충분했다고 한다.

관세/세관 제도에 더 관심을 갖고 발달시켜 나갔다면, 무역을 진흥시키고 국민경제를 윤택하게 하였을 것이며, 세관을 통해 거둬들이는 막대한 관세 수입금을 부국강병의 재원으로 삼아 국내 산업을 보호하고 강국이 되어 서양 제국주의 국가들에 당당히 맞설 수 있었지 않았을까.

[프로필 ] 이대복 (사)한국 FTA 원산지연구회 이사장

• 경영학 박사

• 2022.10.28 ∼ 한국세관역사연구회 회장

• 2007.3.14.∼2007.9.30. 관세청 세관역사편찬위원회 위원장

• 저서 : ‘한국세관의 역사(2009년, 동녘)’

• 세계관세기구(WCO), 동국대, 외국어대 등에서 자금세탁방지론 강의

• 2005년 홍조근정훈장 수상

• 1994년 WCO 사무총장상 수상

• 2010.06~2011.07 관세청 차장

• 2008.09~2010.05 인천공항 본부세관장

• 2003.~2008. 관세청 감사관, 조사국장, 통관관리국장

• 2006.~2007. 미국 관세청(CBP) 파견근무

• 2002.~2003. 미국 관세/무역전문로펌(Sandler, Travis &Rosenberg, P.A.) 고문

• 1998.~1999. 천안세관장

• 1989.~1991. 관세청 평가협력국 관세협력과 미국·통상 담당사무관

• 1988.~1989. 구미세관 수출(환급)과장

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

![[사설] 한·미 정상 협상 문서화 지체, 원잠 도입 등 관철하길](https://img.segye.com/content/image/2025/11/09/20251109510301.jpg)

![[속보] 중국 "한화오션 美 5개 지사 제재 1년 유예"](https://newsimg.sedaily.com/2025/11/10/2H0EETCGC6_3.jpg)