벤처 혹한기가 지속되면서 스타트업과 벤처캐피털(VC) 간 관계에도 균열이 생기고 있다. ‘잘 나갈 때는 동반자, 흔들리면 채권자’라는 말처럼 스타트업과 VC의 관계가 순식간에 바뀌는 사례가 곳곳에서 나타난다. 미래 성장 가능성이 높거나 이미 대규모 실적을 거둔 스타트업은 VC와의 관계에서 우위에 서기도 하지만 사업이 흔들려 투자금 회수가 불투명해지는 순간 역학 관계는 곧바로 뒤집힌다. 인력과 자산에 대한 구조조정을 강요하는 것은 물론 투자금을 상환 받기 위해 법적 소송까지 불사하는 경우도 여럿 목격된다.

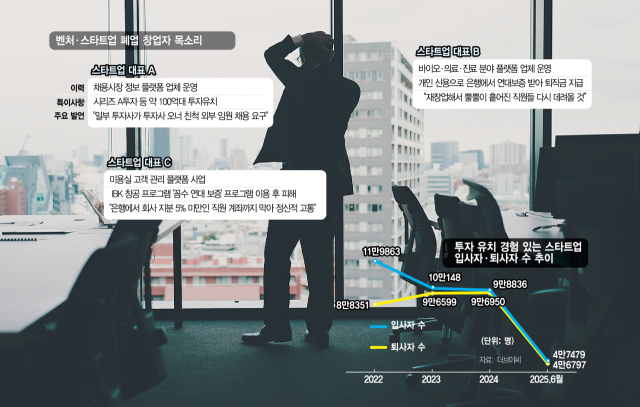

VC와의 법적 분쟁은 창업자에게 시간과 에너지를 소모하게 할 뿐 아니라 재기를 위한 재창업의 희망마저 빼앗아갈 수 있다. 서울경제신문은 이미 폐업을 했거나 도산 위기에 놓인 기업인 20명과 인터뷰를 통해 벤처 생태계의 민낯을 살펴봤다.

재창업에 도전 중인 40대 민 모 씨는 악몽과도 같았던 첫 창업 실패의 경험담을 들려줬다. 20대에 창업에 뛰어든 그에게 약 100억 원대 투자금은 무거운 짐이 됐다. 어려워진 사업을 재기하는 과정에서 일부 투자자는 법인카드 사용 내역을 3차·4차까지 집요하게 요구했다. 업무를 위한 캐비닛 사용까지 증명하라고 독촉했다. 민 대표는 “일부 투자사는 회사를 살리기 위해 외부 임원 채용을 요구하기도 했다”며 “알고 보니 투자사 오너의 친척이었던 외부 임원을 들여 회사의 법인카드를 사적으로 사용하기 위한 목적”이었다고 분통을 터뜨렸다.

공공기관의 ‘꼼수 연대보증’도 폐업하는 창업자를 두 번 울리고 있다. 일부 공공기관이 보증 프로그램 계약서에 이해관계인도 공동 책임을 지도록 해 사실상 연대보증을 우회적으로 유지한 탓이다. 헤어숍 플랫폼을 창업했던 김 모 씨도 폐업하는 과정에서 이 같은 꼼수 연대 보증의 덫에 걸렸다. IBK캐피탈의 창업 특례 프로그램을 이용한 김 씨가 가장 힘들었던 상황도 어린 직원까지 연대보증의 사슬에 묶인 처참한 현실이었다고 털어놓았다. 그는 “이해관계인 조항 때문에 지분이 5% 아래였던 아이 같았던 개발자의 계좌까지 막는 것은 도의적으로 봤을 때 너무하다는 생각이 들었다”고 전했다.

창업자들은 폐업하는 과정에서 무엇보다 가장 힘든 부분은 정든 직원들을 내보내는 일이라고 입을 모았다. 바이오·의료 분야 플랫폼 업체를 운영하던 김 모 대표는 포스트 코로나 시대 원격 의료에 주목했지만 정부의 관련 산업 규제 완화가 이뤄지지 않으면서 회사 문을 닫게 됐다. 그는 회사를 정리하며 함께 해준 직원들의 퇴직금을 마련하기 위해 개인 신용으로 은행에서 연대보증을 받았다. 김 대표는 현재 국내 한 중견기업 임원으로 취업해 은행 빚을 갚으며 재기를 노리고 있다. 그는 “남은 직원들이 재취업할 수 있게 끝까지 최선을 다했다”며 “다시 창업하게 되면 또 옛 직원들과 만나기로 약속했다”고 했다.

또 VC들은 수많은 투자와 법적 분쟁을 거치며 경험을 쌓아온 만큼 창업자는 구조적으로 불리한 위치에 놓일 수밖에 없다. 여기에 투자 계약 과정에서도 불리한 조건을 제대로 인지하지 못한 채 서명하는 경우가 적지 않다. VC들이 투자할 때 인수하는 주식은 우선주이거나 보통주라 하더라도 투자 계약서에 각종 부가 조건이 붙는 경우가 일반적이다. 우선주와 투자 계약서에는 의결권과 배당권 외에도 상환권·동반매도청구권·청산우선권·우선매수청구권 등 투자자 보호를 위한 권리가 함께 설정된다. 이런 구조 속에서 VC는 단순한 지분 투자자가 아니라 사실상 채권자에 가까운 지위를 확보하게 된다.

사실상 투자 원금 보장을 전제로 투자한 사례도 있다. SBI인베스트먼트(019550)는 남대광 블랭크코퍼레이션 대표에 대해 회사의 기업공개(IPO)가 지연됐다는 이유로 투자금 300억 원에 대한 주식매도청구권을 행사했지만 실행되지 않자 소송을 제기했다. 주식매도청구권 조건이 존재했다는 점에서 사실상 투자 시점부터 양측이 원금 보장에 합의한 셈이다. 블랭크코퍼레이션은 설립 2년 만인 2018년 매출액 1000억 원을 돌파하는 등 미래 유니콘으로 성장할 것이라는 큰 기대를 받았던 곳이지만 기댈 곳이 없었다.

로보어드바이저 스타트업 업라이즈도 지난 몇 년간 주요 투자자와 소송전을 치렀다. 2023년 업라이즈의 주요 투자자였던 서울투자파트너스가 회사를 상대로 투자금 반환 소송을 제기한 것이 발단이다. 서울투자파트너스는 2021년 업라이즈에 약 20억 원을 투자했는데 당시 회사가 가상자산 사업 관련 정부의 인허가가 불완전한 상태였다는 점을 속이고 투자를 유치했다는 주장을 펼쳤다. 최근 법원은 업라이즈의 행위가 고의성이 없다고 보고 투자금을 반환할 필요가 없다고 판결했다.

![[예규·판례] 기업은 왜 양도제한조건부주식(RSU)을 활용할까 #](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250833/art_1754973951937_55d710.png)

![[단독]퇴직연금 들라면서 자사엔 일시불…유안타의 모순](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/21/2GWPNXQU9C_1.png)

![[기자수첩] 정권마다 바뀌는 간판…금융 실험대 오르는 청년들](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250834/art_17557626521827_994007.jpg)

![[재테크]"FOMO보다 무서운 FOPO, 핵심-위성 전략으로 균형 잡기"](https://image.mediapen.com/news/202508/news_1037469_1755695196_m.png)

![[기자수첩] 극우에 물린 국민의힘](https://img.newspim.com/news/2025/08/20/2508201630589710_w.jpg)