포스코그룹의 시가총액이 1년 새 절반 넘게 증발했다. 철강·이차전지소재 사업의 수익성 부진이 길어진 영향 탓이다. 이에 따라 장인화 회장이 2030 비전으로 내세웠던 '시총 200조' 목표로부터 뒷걸음질하는 모습이다. 업계 전반에서는 포스코그룹이 기업 가치를 끌어올리고 실적 개선을 견인할 수 있는 '신의 한 수'를 찾아야 한다고 보고 있다.

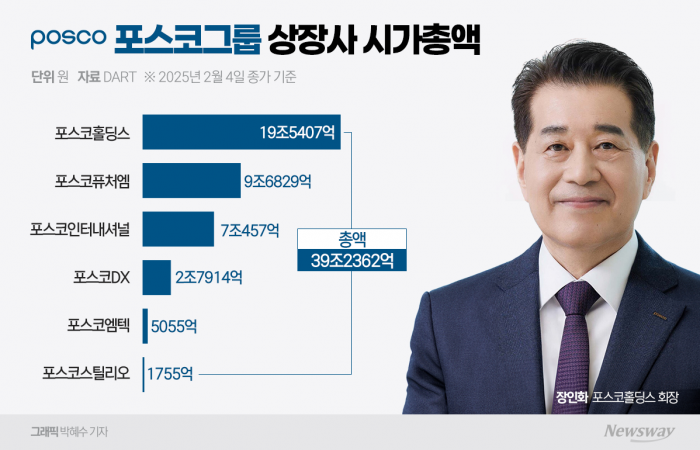

5일 한국거래소(KRX)에 따르면 전날 종가 기준 포스코그룹의 시총은 약 40조원이다. 구체적으로 6개 상장사는 ▲포스코홀딩스 19조5407억원 ▲포스코퓨처엠 9조6829억원 ▲포스코인터내셔널 7조457억원 ▲포스코DX 2조7914억원 ▲포스코엠텍 5055억원 ▲포스코스틸리오 1755억원 등에서 전날 장을 마쳤다.

포스코그룹의 시가총액은 2023년 말(93조8750억원)과 비교해 반토막 났다. 앞서 2022년 말 포스코그룹의 시총은 42조원에 불과했는데, 이듬해 주가가 뛰며 두 배 이상 가치를 올렸다. 하지만 지난해 다시 하락세를 보이기 시작했고, 이날 기준으로 시총은 약 2년 전과 비슷한 수준으로 복귀했다.

포스코그룹의 주가가 맥을 못 추는 이유는 국내 철강 업황이 살아날 조짐이 보이지 않아서다. 지난해 글로벌 철강 수요 부진으로 기업들의 주요 제품 가격이 하락하며 수익성에 악영향이 미쳤고, 설상가상으로 중국이 저렴한 철강재를 국내에 쏟아부으면서 경쟁력은 더욱 악화했다.

앞서 장 회장은 기업을 성장시키겠다는 포부로 '시총 200조원'이라는 목표를 제시했다. 그는 지난해 7월 열린 CEO 타운홀미팅에서 "철강과 이차전지소재 및 신소재를 축으로 2030년 그룹 합산 매출액 2배, 영업이익은 4배로 성장해 그룹 합산 시가총액 200조를 목표로 도약하자"고 강조했다.

다만 장 회장이 이 같은 목표 제시한 이후 주가는 줄곧 하락세를 보였다. 현재 포스코그룹 시총은 그의 언급 당시보다 30조원가량 증발한 상태다. 그가 거대한 목표를 공언한 당시 기준에서는 시총을 3배 정도 끌어올려야 했지만 시총이 급락한 현 기준으로는 약 5배가량 상승해야 하는 상황이다.

이와 함께 제시한 '매출액 2배, 영업이익 4배' 실적 목표도 불투명하다. 포스코그룹의 핵심 축인 철강과 이차전지소재가 동반 부진한 탓에 실적이 계속해서 우하향하고 있기 때문이다.

포스코그룹의 지주사인 포스코홀딩스의 작년 연결기준 매출은 72조6880억원, 영업이익은 2조1740억원이다. 매출과 영업이익 모두 전년보다 감소했다. 특히 영업이익은 2021년 9조원대 호실적을 기록한 이후 3년 연속 내려앉고 있다. 장 회장이 공언한대로면 5년 안에 영업이익을 10조원에 육박하는 수준으로 끌어올려야 하나, 부진한 시황을 고려하면 목표 달성에 무리가 있다는 게 업계 전반적인 시각이다.

물론 회사는 '2030 비전' 달성을 위해 노력을 지속하고 있다. 강도 높은 원가절감을 통해 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 저수익 자산 중심의 구조조정으로 자산 효율성을 높이는 등 위기 돌파에 힘을 주는 중이다.

그럼에도 철강업 부진이 장기화할 것으로 전망됨에 따라 확실한 묘수가 필요하다는 분석이다. 일각에서는 그룹 쌍두마차 사업으로 꼽히는 철강과 이차전지소재의 부활이 열쇠가 될 수 있다고 평가한다. 철강 회사인 포스코 지분 100%를 보유하고 있는 포스코홀딩스와 이차전지소재를 영위하고 있는 포스코퓨처엠의 합산 시총이 그룹 전체의 절반 이상을 차지할 정도로 영향력이 크기 때문이다.

여기에 장 회장이 그룹 가치를 높일 신소재 사업을 확보할지 여부도 주목할 부분이다. 그가 2030년까지 5조 이상의 매출을 낼 사업을 육성하겠다고 약속한 바 있어서다. 아직까지 신사업 추진에 대한 움직임이 감지되지 않고 있으나 해당 산업 선점을 위해 인수합병(M&A)을 시도하겠다고 예고했던 만큼 향후 사업 행보에도 관심이 모인다.

포스코그룹 관계자는 "이차전지 소재 등 미래 성장 투자와 필수 투자는 지속하되, '선택과 집중' 사업 전략을 통해 내실 있는 투자를 하겠다"고 말했다.

![[특징주] LG CNS, 코스피 상장 첫날 약세...공모가比 5%↓](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202502/news_1738714724_1458156_m_1.png)

![[기자의 눈] 공모주 포퓰리즘](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/05/2GOUOXNGUL_1.jpg)