50년 가까이 농어촌 등 지역의료를 지탱해온 공중보건의사(공보의) 제도가 붕괴 위기에 몰렸다. 하지만 정부와 지방자치단체는 뒷짐만 지고 있다는 지적이 나온다. 긴 복무기간과 열악한 근무환경, 젊은 세대의 가치관 변화 등이 맞물려 현역병 입대를 택하는 의대생들이 크게 늘고 있지만 대책을 내놓지 못하고 사실상 방관하고 있기 때문이다.

22일 의료계에 따르면 과거 의대생들의 병역의무를 대신하는 대체복무제도 중 하나로 당연시되던 공보의 기피 현상이 갈수록 심화하고 있다.

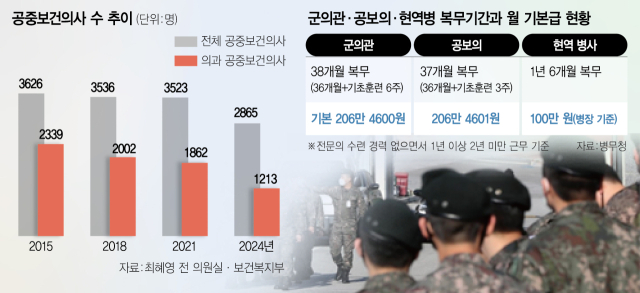

공중보건의사는 군 복무 대신 농어촌 보건소·보건지소·공공의료원 등에서 계약직 신분으로 3년간 일하는 의사·한의사·치과의사를 말한다. 1979년부터 의료 취약지에 투입돼 의료서비스 소외 지역의 버팀목 역할을 해왔다. 하지만 젊은 의사들 사이에서 "공보의보다 현역병이 낫다"는 인식이 퍼지면서 해마다 급감하는 추세다. 2013년 2411명이었던 의과 공보의는 2024년 1213명으로 10여 년새 반토막 났다.

병역의무를 앞둔 의사들이 공보의나 군의관 보다 현역병을 선택하는 가장 큰 이유는 상대적으로 긴 복무기간 때문이다. 공보의나 군의관은 훈련기간 1개월을 제외해도 의무복무기간이 36개월이다. 육군 현역병의 복무기간이 18개월로 단축되는 동안 변함없이 유지돼 차이가 2배가량 벌어졌다. 2005년 의학전문대학원 도입 이후 군필 신입생이 늘어나고 여성 의대생이 증가하면서 공보의 수가 계속해서 줄어들던 차에 지난해 시작된 의정갈등을 계기로 공보의나 군의관 대신 현역 입대를 택하는 의대생은 더 늘어나는 추세다.

공보의가 줄어들면 도서 산간 지역의 의료서비스 질이 악화된다. 고질적인 인구 감소와 재정난에 시달리는 지역에서는 억대 연봉을 제시해도 의사를 구하지 못해 발을 동동 구르는 경우가 많다. 이런 지역의 ‘마지막 보루’가 공보의인 셈이다.

의료계에서는 공보의 제도를 존속하려면 복무기간 단축이 시급하다고 주장한다. 대한의사협회 의료정책연구소가 의대생 2400여명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 복무기간이 24개월로 단축될 경우 공보의나 군의관으로 복무하겠다는 응답은 각각 95%, 92%에 달했다. 배치 적절성을 높여야 한다는 목소리도 나온다. 대한공중보건의사협의회(대공협)에 따르면 전국 1228개의 보건지소 중 791곳(64.4%)은 일평균 5명 이하의 환자를 진료하고 있다. 일평균 1명의 환자도 채 진료하지 않는 곳도 170곳(13.8%)이나 됐다. 아울러 반경 1km 이내에 민간 의료기관이 운영되는 보건지소도 41.3%에 달했다. 이성환 대공협 회장은 “작년까지 공보의 배치 시 광역시, 인구 30만 이상 도시에 배치하지 않는다는 추상적인 지침만 있었다”며 “민간의료기관과 약국과의 거리, 환자 수 등의 데이터를 중심으로 공보의 배치 기준을 수립하면 한결 효과적으로 대응할 수 있다”고 말했다.

사정이 이런데도 정부와 지자체는 사실상 손을 놓고 있다. 2023년 21대 국회 최혜영 더불어민주당 의원이 공보의 복무기간을 2년으로 단축하는 내용의 병역법과 군인사법 개정안을 대표 발의했지만 임기 만료로 자동 폐기됐다. 조규홍 복지부장관은 그해 국정감사에서 “공보의 복무기간이 상대적으로 장기간이 돼 버려 국방부와 실무적 협의를 시작했다”고 밝혔지만 아직까지 변화는 없다. 지자체는 대체 인력 확보를 외면하고 있다. 대공협이 수도권과 광역시, 보건의료원 보유지역 외 전국 107개 지자체의 보건의료기관을 전수조사한 결과 민간의사 채용 예산을 편성한 곳은 16곳(15%)에 그쳤다. 정부와 지자체가 제도 개혁을 미루면 그 피해는 고스란히 지역 주민들의 생명권 위협으로 돌아올 수밖에 없다. 공보의 제도의 손질을 넘어 지속 가능한 지역의료 체계 구축을 위한 논의가 시작돼야 한다.

![[ANDA 칼럼] '저출생' 그 이면에는](https://img.newspim.com/news/2025/02/06/2502061129404640.jpg)