나는 어려서부터 ‘세상을 흔드는 말’을 좋아했다. 문장을 쓰더라도 쫌스럽게 빙빙 돌리거나 남몰래 속삭이는 수작의 말 같은 것은 성에 안찼다. 조불조불 하지 않고 중심을 돌파하는 것에 끌렸고, 뭔가를 모색한다면 세상을 들어 엎는 정도는 되어야 한다고 생각했다. 잔잔한 구간 없이 언제나 요동치는 격류를 흘러가는 것처럼 우리 역사와 시대가 그러했기에 세상을 담아내는 말도 그 굽이 따라 거칠 수밖에 없다고 믿었던 그때, 노을이 지는 미치게 아름다운 밤바다와 꽃 피고 지는 풍광의 위로, 지극히 사소한 개인의 시간에 물드는 것은 잠깐의 빛처럼 너무 짧았고 오래 마음을 붙들어두지 못했다.

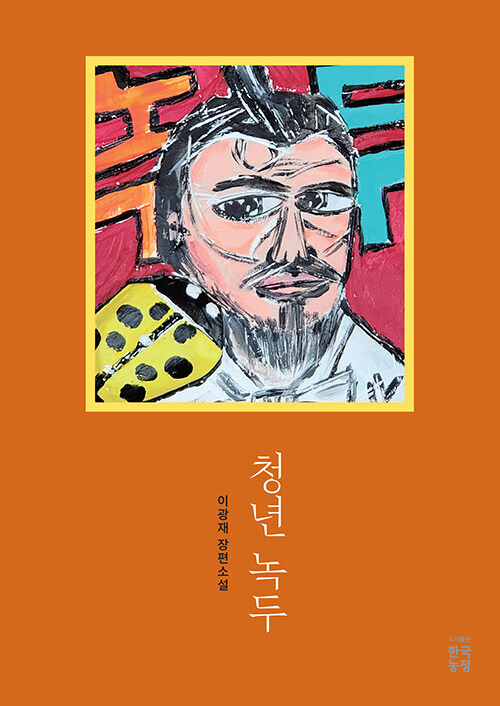

청년시절 이래 세상을 바꾸는 꿈과 거역의 문장에 함께 빠졌던 도반 이광재 작가가 동학농민혁명을 다룬 세 번째 책을 냈다. 책이 다루는 시공으로 따지면 역순이다. 혼불문학상을 받았던『나라없는 나라』가 2015년이었으니 십 년만의 일이다. 전작이 1894 갑오년의 들불을 그렸다면 이번에 나온『청년 녹두』는 세간에 알려진 이름 전봉준이 병호라는 이름으로 살던 1866년 열두 살에서 1875년 스물한 살까지의 시간을 다룬다. 전봉준의 공생애에서 가장 중요한 인물들 김덕명, 김개남, 송희옥 등은 이때 대부분 연을 맺고, 같이 살고 같이 죽는 가파른 운명의 길에 들어서게 된다.

소설은 일단 재미있다. 소년이 이런저런 일을 겪으며 성인으로 커가는 성장소설의 외관을 취했지만 그 무대의 폭이 크고 생각의 깊이가 남달라 책을 넘겨갈수록 장쾌한 맛이 있다. 병인양요(1866)가 터진 그 해에 어린 전봉준은 유학으로 세상을 설명하고 선비로서 할 일을 구하는 공부의 끝자락에 앉지만 이내 다른 생각의 씨앗을 품게 된다. 그것은 골방에 갇힌 경서 탐구가 아니라 신분제가 엄연한 조선 말엽의 세간에서 벼랑끝의 처지에 내몰린 백성들의 삶을 자신의 일로 겪고, 그 피눈물과 여러 겹의 죽음을 통과하면서 깨달은 득도 같은 것이었다. 전통의 유자 세계관은 물론 외래에서 건너온 서책과 풍문 등은 봉준이 제 눈으로 목도한 당대의 현실 속에서 해석되고 걸러진다. 힘을 모아 집을 짓고 논밭을 일구며, 짝을 만나는 일에 애를 태우기도 하고 절기 따라 동무들과 먹고 마시는 여일의 시간들도 전봉준이라는 그릇을 채우는 큰공부였다.

소설에서는 고부 금구 전주 고산 등 옛 지리와 풍속을 관통하여 지금도 이어지는 사람살이가 그림처럼 펼쳐진다. 바로 이곳의 삶터 전북을 종횡하며 청년 봉준은 동구 밖을 지키고 선 큰나무처럼 이 현실에 바탕한 꿈을 키운다. 그러기에 나는 책을 읽는 내내 이 고장의 풍광과 사람들을 떠올렸다. 전체 3부작의 시작, 전봉준이 1894년에 결행할 꿈의 기원과 시작을 다뤘다 할 이번 책의 마지막 장은 봉준 일행이 눈 내린 함경도의 겨울강을 건너가는 것으로 끝난다. 이어질 2부에서는 1875년에서 1894년까지 20년간 생각을 키우고 사람들을 연결하며 일어설 준비를 하는 긴 호흡의 이야기가 이어지리라.

‘관광지’ 전주에 오는 사람들은 겨우 왕의 초상을 보고 왕조의 남은 성벽과 누각을 눈에 담고 막걸리 몇 잔과 먹거리 소찬의 즐거움에 찬사를 보내면 끝인가, 이광재 작가와 술상을 마주하면 우리는 이런 한탄을 제1성으로 내세우곤 한다. 왕조의 상징인 경기전 반대편에는 전동성당이 근대의 외관으로 살아남아 자리를 잡고 있다. 동서의 대비가 한눈에 들어오는 왕의 길을 따라 오늘도 여행객이 옛 전주를 보고 간다. 전주를 접수했던 농민의 함성도 동학의 푸른 빛도 거기엔 없다. 이른바 대선국면에서, 제 이름을 언제 불러주나 한양이 있는 북쪽만 바라보던 도포자락들의 운명 말고, 전라도에서 흥기하여 세상을 들어 엎으려 했던 진짜 큰 목소리를 꿈결에서라도 듣고 싶다.

이재규 우석대학교 교수

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#청년시절 #전봉준의 꿈

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기

![[전문가 칼럼] 자기를 극복하고 예(禮)로 돌아가면 인(仁)이 된다](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250414/art_17437473679381_c5d793.png)