최근 반도체 산업을 가장 잘 설명하는 단어는 ‘맞춤형’이다. 과거에는 성능이 압도적인 범용 칩 하나로 여러 수요를 해결하는 것이 목표였다. 그러나 더 작고 더 빠른 칩을 만드는 방식이 한계에 부딪히자, 용도에 따라 최적화된 반도체가 불가피해졌다.

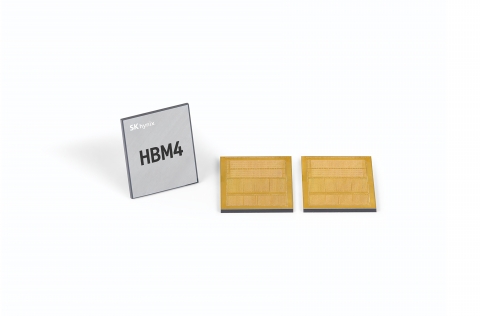

인공지능의 예를 보자. 딥시크 같은 최신 모델들은 연산 효율을 높이기 위해 64비트 대신 8비트, 심지어 4비트 단위로 정밀도를 낮춘다. 반도체 역시 ‘2나노, 3나노 공정’ 같은 단순한 기술 지표로 설명할 수 없는 시대에 들어섰다. 이제는 누가 얼마나 잘 맞춤화된 칩을 설계·제조하느냐가 경쟁력의 핵심이다.

이런 맞춤형 시대에는 초기 구상 단계부터 수요자와 제조사가 함께 움직여야 한다. 파트너십이 곧 경쟁력이다. 그러나 역설적으로 세계 산업 지도는 정반대로 움직이고 있다. 한국이 ‘소버린 AI(sovereign AI)’를 강조하듯, 중국은 인공지능과 이를 뒷받침할 반도체의 독립을 추구한다. 미국은 봉쇄 전략이 완전한 성공을 거두지는 못했지만, 여전히 외국기업의 대중국 투자까지 제한하며 반도체 산업을 진영화하고 있다.

문제는 비용이다. 반도체 개발비는 이미 천문학적 수준으로 치솟고 있다. 여기에 시장까지 지역별로 갈라진다면 위험은 배가된다. 반도체 업계는 과거에도 이를 경험한 바 있다. ‘450㎜ 웨이퍼 기술’(기존 300㎜보다 큰 실리콘 웨이퍼로 생산 효율성을 높이는 기술)은 제조 단가를 획기적으로 낮출 수 있었지만, 장비 개발비를 나눠 부담하려는 기업이 없어 결국 사장됐다. 끊임없는 발전에 대한 환상을 좇기보다 냉정하게 현실을 직시해야 하는 이유다.

최근의 움직임은 새로운 가능성을 시사한다. 구글·테슬라·메타·오픈AI 같은 기업들이 독자적인 AI 반도체 개발에 뛰어들었지만, 개발 부담은 갈수록 커지고 있다. 반면 브로드콤은 AI 반도체 설계 플랫폼을 개방해 이용자들의 비용을 낮추겠다는 전략을 내놓았다. 이는 또 다른 형태의 상호 협력 모델이라 할 수 있다.

제조 부문도 다르지 않다. 지금까지 반도체 기업들은 초격차 기술을 내세워 독점적 시장을 선점하는 전략으로 성장해 왔다. 그러나 기술 격차가 줄고 개발비가 늘어나면, 설계 분야처럼 제조에서도 공동 활용 플랫폼과 연합 전략이 필요해진다. TSMC가 첨단 패키징을 외부에 개방하는 움직임은 이런 변화를 보여주는 실마리다.

지금 반도체 산업은 선택의 갈림길에 서 있다. 초격차를 향한 무한 경쟁만으로는 더는 미래를 보장할 수 없다. 맞춤형 반도체 시대에는 협력과 파트너십이 곧 생존 전략이 된다. 기술과 시장의 균형을 어떻게 잡느냐가 반도체 산업의 다음 10년을 결정할 것이다.

이병훈 포스텍 반도체공학과 주임교수

![[Biz & Now] 피지컬 AI기업 딥엑스, 대만시장 공략](https://img.joongang.co.kr/pubimg/share/ja-opengraph-img.png)

![빨래터에서 AI까지, 더 똑똑하고 효율적인 AI 세탁의 시작 [트랜D]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202509/16/c6f3bc13-060c-4b52-a16b-59ad340d8e23.jpg)

![구글 저력 만만찮네… AI 광고 도입 "쉽지 않아" [윤민혁의 실리콘밸리View]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWUANKBW_1.png)