의대 입시 경쟁이 치열해지면서 국내 의대는 점점 ‘1등들의 리그’가 되고 있다. 반면, 해외에서는 다양하고 독특한 방식으로 의사를 선발·양성하는 시스템이 존재한다. 중앙일보 특별취재팀은 다양성과 책임감, 전문성을 척도로 삼는 해외 의대의 ‘닥터로드’를 따라가면서 한국의 의사 교육에 주는 시사점은 무엇인 지 살펴봤다.

특별취재팀 =천권필·최민지·이후연·정은혜·서지원 기자 feeling@joongang.co.kr

네덜란드 에라스무스 의과대학의 마틴 프렌즈 교수는 ‘1등만 의사가 되는 시스템’이 반드시 옳은 길은 아니라며 “신화”라는 표현을 썼다. 에라스무스 의대의 교육 부학장이자 의대생과 병원 직원을 선발·교육하는 데 관여하는 그는 지난달 20일 네덜란드 로테르담에서 기자와 만나 “성적이 조금 낮더라도 의대에 다양한 학생을 뽑는 것이 중요하다”고 말했다.

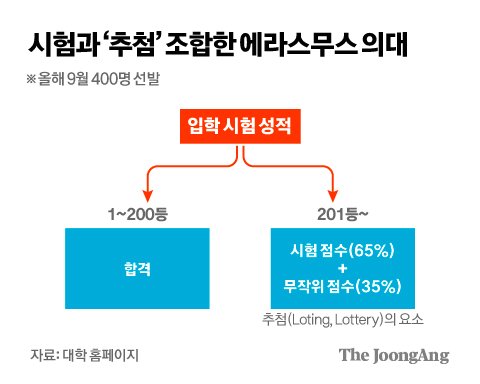

그의 말대로 에라스무스 의대엔 한국인에겐 놀라운 의대생 선발 방식이 있었다. ‘추첨제’로 일부 학생을 뽑는 것이다. 올해 의대 신입생 400명을 ‘아우슬라흐 엔 로팅(Uitslag en Loting·영어로 Outcome and Lottery·성과와 추첨)’ 방식으로 뽑았다. 1000여 명이 입학시험을 치러 1~200등까지 성적으로 합격시키고 남은 정원 200명은 추첨식(입학시험 성적 65%+무작위 점수 35%)으로 선발했다. 이런 제도가 도입된 이유에 대해 마틴 교수는 “사회 전체를 위해 의사를 양성하는 것”이라고 에라스무스 의대의 교육 목표를 강조했다.

해외 여러 선진국도 의사를 키워내기 위한 고민은 깊었다. 각 나라 의대는 그런 고민과 사회적 목표를 담아 다양한 ‘닥터로드’를 개척하고 있었다. 에라스무스 의대의 ‘로팅 시스템’도 그중 하나다.

마틴 교수는 “매우 복잡한 학문과 수술을 하는 의사는 일부이고, 대부분은 사회에 참여하며 사람들의 건강을 지키는 관리자에 가깝다”고 했다. 당뇨병이 있는 노인에게 식단을 조언하거나, 다른 문화권에서 온 환자의 건강 고민을 들어줄 의사가 꼭 필요하다는 것이다. 마틴 교수는 “의사들이 각자의 자리에서 ‘의료의 엔진’ 역할을 한다. 성적이 좋은 ‘과잉 성과자’만 의대에 모이면 특정 학과나 업무를 기피하는 경향이 더 강할 수 있다”고 지적했다.

신입생 절반 ‘추첨’으로 뽑은 의대…“다양성 반영”

네덜란드 의대 8곳 중 최상위권으로 꼽히는 에라스무스 의대의 올해 신입생 중 200명은 35%의 무작위 점수를 받아 합격한, 소위 추첨된 신입생이다. 성적이 높을수록 선발될 확률이 커지지만, ‘우연’이 당락을 가를 수 있다. 마틴 교수는 “최종 목표는 100% 학생을 추첨으로 선발하는 것”이라고도 했다. 그는 추첨이 인구의 다양성을 가장 잘 반영할 수 있는 공정한(fair) 제도라고 믿고 있었다.

“추첨해도 교육·의료의 질 떨어지지 않는다”

추첨제는 네덜란드에서도 논란이 있다. 의대 지원자가 많아지면서 1972년부터 추첨제가 시작돼 40년 넘게 이어져 오다가 2017년 폐지됐고, 지난해 대학이 선택적으로 부활시킨 역사가 그 증거다. 네덜란드 현지 언론들은 지난 2월 네덜란드 의대 8곳 중 3곳이 추첨제 부활을 검토하고 있다고 보도했다. 흐로닝언(Groningen) 대학은 2025~2026학년도에 추첨으로 의대생을 뽑는다. 이 대학 교육·훈련 담당 부학장 프로디언 마리케 슈어만스는 “선발 시스템은 무의식적인 편견으로 인해 학생들이 점점 더 유사해진다. 네덜란드의 ‘지배적인’ 가치관을 갖고 자란 학생들은 무의식적으로 다른 배경을 가진 환자들에게 무능할 수 있다”고 추첨제의 취지를 설명했다.

네덜란드 의학 교육 협회장(2006~2012)을 지낸 올레 텐 케이트 위트레흐트 의대 명예교수는 추첨제에 긍정적이다. 1970년대 추첨제 출신 의대생인 그는 지난달 19일 기자와 만나 “의료 인력이 사회의 성별과 인종 구성을 반영하지 않는다는 우려가 추첨제가 공정하다는 주장에 힘을 더한다”고 말했다. 올레 교수는 “선발을 통해 입학한 학생들이 추첨으로 입학한 집단보다 의대에서는 다소 나은 성적을 거둔 경향이 있지만, 졸업 후 차이는 보이지 않았다”며 “수십년간 추첨으로 뽑은 네덜란드 의료 인력이 뒤떨어진다는 증거는 없다”고 덧붙였다.

위트레흐트 의대생인 밀라 스미스는 “나는 선발 시험을 통해 입학했다. 하지만, 추첨 입학생이 의대에서 수년간 공부를 마칠 수 있다면 의사가 될 자격을 완전히 갖춘 것”이라고 했다.

네덜란드 의대가 수준이 떨어지는 게 아니냐는 ‘한국적 우려’는 영국 대학평가기관 QS의 결과로 탄핵된다. QS의 ‘2024년 학문 분야별 세계 대학 순위’에서 의학 분야 100위권에 네덜란드는 의대 8곳 중 7곳이 포함됐다. 암스테르담(29위), 에라스무스(40위), 위트레흐트(58위), 레이든(61위), 마스트리히트(77위), 흐로닝언(83위)·자유대(98위) 순이다. 한국은 서울대(47위)와 연세대(74위)만 이름을 올렸다.

교육 제도 한국과 달라…“대입 전 사실상 선별”

네덜란드의 교육 시스템이 한국과 달라 추첨제가 가능한 측면도 있다. 중·고교 진학 단계에서 공부를 잘하는 학생들이 학문·연구 중심 대학에 갈 수 있는 교육과정(VWO)을 선택(전체 학생의 20~30%)하고 이를 이수한 학생이 의대를 지원하는 구조이기 때문이다. 올레 교수는 “이미 중등학교에서 선별이 이뤄진 것과 같다. 의대 지원자가 전국에 9000명이라면 적어도 7000명 정도는 (의대 교육을 받을) 자격을 갖췄을 것”이라고 설명했다.

에라스무스 의대 19학번인 미힐 반 덴 아커는 “중·고교에서 나타나는 수학 등의 성적 차이는 의사가 되고 못 되고를 가를 정도가 아니다. 선발을 통해 더 나은 의사가 배출된다고 생각하지 않기 때문에 더 많은 사람에게 기회를 주는 것이 공평하다”고 말했다.

“높은 성적은 노력의 결과” 추첨제 반론도

반면, 능력주의가 인정받아야 한다는 반론도 만만치 않다. 레이든 의대 학생 세얌 알레미르는 한국 의대 지원자들의 치열한 경쟁을 알고 있다면서 “한국 학생들이 열심히 수능을 준비하는 모습을 다큐멘터리에서 봤다”면서 “추첨제가 사회·경제적 평등을 지향한다는 취지는 이해하지만, 좋은 성적을 받은 학생들에게 그들의 노력이 헛되다고 해서는 안 된다”고 말했다.

네덜란드에서도 의사는 명예뿐 아니라 소득이 보장되는 인기 직업이다. 경제협력개발기구(OECD) 보건의료 통계(2024)에 따르면 네덜란드 의사들의 임금 소득(봉직의 기준)은 OECD 국가 중에서 1위다. 21만 730달러PPP(Purchasing Power Parity, 구매력평가환율)로 한국(19만 4857달러PPP)보다 높다. OECD 평균은 12만 8368달러 PPP다. 1997년에 졸업 성적이 9.6점(10점 만점)인 한 학생이 추첨에서 세 번 떨어지면서 추첨제 반대 여론이 거세게 일었고 추첨제가 금지됐다. 하지만, 선발이 공정하지 않다는 비판론이 힘을 얻어 지난해 추첨제가 다시 허용됐고, 얼마나 확산할지에 사회적 관심이 높다.

※본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

!["미국 의대, 하버드 만점자도 떨어진다"…입시 핵심은 D·E·I[닥터로드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202410/23/f740f608-2589-4214-abaa-a03cda7e603f.jpg)

![환자가 의대생에 경험 강의…"의사가 멋진 이유는 공감" [닥터로드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202410/23/d6be89e2-95d0-4017-8ba3-2e6d14d65fb3.jpg)

![전문의 조셉 안 "미 의대 입시, 위안부 할머니 묻더라…깜짝 놀라" [닥터로드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202410/23/490e5595-4abc-4350-b2b7-00b85f829e8a.jpg)