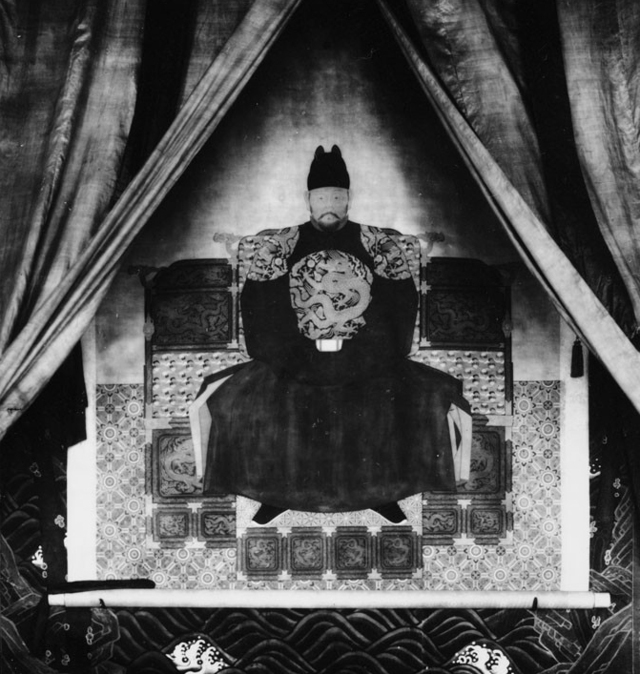

경기전에 봉안되어 있는 조선 태조어진은 지난 2012년 보물에서 국보로 승격되었다. 태조어진이 국보로 승격되자 전주시민은 환호했지만 한편에선 이 초상화가 과연 국보로서 가치가 있을까하는 의문도 있었다. 그것은 이 어진이 경기전에 1410년 처음 봉안되었던 초상화가 아니라 1872년에 이모되어 그 역사가 길지 않았기 때문이었다.

△태조어진의 국보 지정 이유

서양의 초상화가 감상용으로 제작되었다면 우리의 초상화는 대부분 의례용으로 제작되었다. 경모하고 숭배하는 대상으로서 일단 그림이 완성된 후에는 보는 것이 아니라 모시는 것이었다. 그래서 사당이나 영당의 감실에 족자형태로 걸어놓아 영정(影幀)이라 불렀다. 이 영정이 오래 되어 석채물감의 박락이 이루어지거나 비단이 해지게 되면 이모를 하게 된다. 원본과 똑같이 그려 다시 봉안하고, 원본은 세초하여 땅에 묻거나 불에 태운다. 이러한 관습 때문에 오래된 초상화의 원본이 거의 남아있지 않다.

1410년 경기전에 처음 봉안되었던 태조어진도 1763년에 한차례 수리된 후, 1872년 서울 영희전본 태조어진을 범본으로 이모하여 경기전에 다시 봉안했다. 그렇다면 이 이모본을 어떻게 보아야 할까. 원본이 아니기에 모조품이라 해야 할까.

그런데 이 이모본은 범본의 도상을 충실히 반영한 초상이었다. 이모에 동원된 화원들이 조선 최고의 실력을 갖춘 화사들이었고, 조선 초상화의 전통에 일호불사 편시타인(一毫不似 便是他人)의 정신이 일관되게 흐르고 있었다. ‘털 한 올이라도 같지 않으면 곧 다른 사람이다’는 초상화 제작의 원칙을 지키기 위해 어진이모도감을 설치해 조정대신들의 감수를 받으며 어진을 이모했다. 이러한 과정을 통해 범본의 초상이 충실히 구현되었다. 이를 입증해주는 증거가 어진의 오른쪽 눈썹 위에 보이는 물사마귀이다. 보기 싫은 사마귀마저 그대로 수용해 범본 그대로의 얼굴을 그렸다.

이를 통해 경기전의 태조어진이 이모는 했지만 태조의 생전 모습을 그대로 충실하게 재현했다는 것을 알 수 있다. 이러한 제반 상황을 고려할 때 경기전의 태조어진은 이모본이긴 하지만 처음 봉안되었던 어진과 진배없는 작품이다. 태조어진을 국보로 승격한 데에는 이러한 작품성과 역사성, 그리고 조선의 왕을 그린 어진이 거의 남아있지 않다는 희소성도 작용했다.

△그 많던 조선왕들의 초상은 다 어디로 갔을까

조선의 왕들은 태조로부터 27대 순종에 이르기까지 수많은 어진을 그렸다. 태조의 경우만 하더라도 기록상으로 26축의 초상화가 그려졌다. 이렇게 많은 조선왕의 초상화를 그렸지만 현재 남아있는 어진은 경기전에 소장되어 있는 태조의 전신상 한 점과 고궁박물관 소장 영조의 반신상 한 점, 그리고 초상의 절반이 불에 탄 철종의 전신상 한 점뿐이다. 고종과 순종의 초상도 남아 있지만 이 초상화는 진전 봉안용 어진이 아니다. 그렇다면 그 많던 조선왕들의 초상은 다 어디로 갔을까.

조선에서는 세종 26년(1444) 경복궁 안에 선원전을 건립해 태조와 태종, 그리고 왕후의 초상을 봉안했다. 이후 역대 왕과 왕후의 초상들이 이곳에 봉안되었다. 그러다 임진왜란이 일어나면서 어진의 수난이 시작되었다. 왜군이 부산포에 상륙해 파죽지세로 북진해오자 선조는 궁궐을 버리고 몽진 길에 올랐다. 이때 선조는 겨우 종묘의 신주만을 챙겨 자신의 몸을 피하기에 급급했다. 왜군에 점령된 서울은 경복궁과 창경궁, 창덕궁이 불에 탔다. 경복궁 선원전에 봉안되어 있던 태조로부터 명종까지의 어진도 재가 되었다.

다행인 것은 외방에 태조 진전을 세워둔 것이었다. 태조의 고향인 함경도 영흥의 준원전을 비롯해 경주의 집경전과 평양의 영숭전, 그리고 전주 경기전과 개성의 목청전이다. 외방에 있던 다섯 곳의 진전 중 임진왜란을 겪으면서 경기전과 준원전의 태조 어진이 보전되었다.

이 밖에 세조의 어진 한 점이 임진왜란의 전란을 피해 온전할 수 있었다. 세조가 묻힌 광릉의 능침사찰인 남양주 봉선사의 진전에 세조의 어진이 별도로 봉안되어 있었기 때문이다. 이렇게 해서 임진왜란으로 태조와 세조를 제외한 조선 전반기 왕들의 어진이 모두 사라졌다.

조선후기 창덕궁에 다시 선원전을 건립해서 숙종․영조·정조·순조·헌종의 어진을 차례로 봉안했다. 궁궐 밖 남산 아래에 영희전을 건립해 이곳에도 어진을 이모해 봉안했다. 조선이 망한 후, 1921년 이왕직에서 창덕궁 내에 신선원전을 12실로 건립해 남아있던 역대 왕들의 어진을 한데 모아 봉안하고 향사를 지속했다.

△전쟁보다 무서운 화마

창덕궁 신선원전에는 추존왕을 제외하고 조선의 27대 임금 중 10조의 어진이 봉안되어 있었다. 그러다가 이 어진들에 다시 시련의 날이 왔다. 6.25전쟁이었다. 어진은 창덕궁 신선원전에서 부산국악원의 창고건물에 보관되었다. 그런데 1954년 12월 10일 새벽, 어진이 보관된 용두산 일대의 피난민촌에 화재가 발생했다. 때마침 불어온 강풍으로 불길은 판자촌을 전소시키고 순식간에 어진이 보관된 창고로 번졌다. 이 화재로 영조의 반신상 한 점, 초상의 절반이 불에 탄 철종을 비롯한 추존왕인 익종․원종의 어진, 연잉군의 초상 한 점 등 겨우 5점만이 살아남았다.

경기전의 태조어진은 부산화재의 피해를 입지 않았다. 부산국악원 창고로 옮겨지지 않았기 때문이다. 다른 어진들은 모두 부산으로 옮겼는데 어떻게 해서 경기전의 태조어진은 그러지 않았던 걸까.

1907년 7월 23일 순종은 제사제도 개정에 대한 칙령을 반포했다. 이 칙령은 왕실과 국가의 제사를 간소화하기 위한 것이었다. 여기에는 어진도 포함되었다. 어진에 대한 제례를 줄이기 위해 외방에 있는 어진 모두를 선원전으로 이안하도록 규정했다. 궁궐 밖에 봉안된 어진 중에서 경기전과 준원전의 태조어진만이 이 칙령의 적용을 받지 않았다. 만약 이러한 예외를 두지 않았더라면 경기전의 태조어진도 다른 왕들의 어진처럼 부산화재 때 영원히 사라지고 말았을 것이다.

△호남사람들이 지켜낸 태조어진

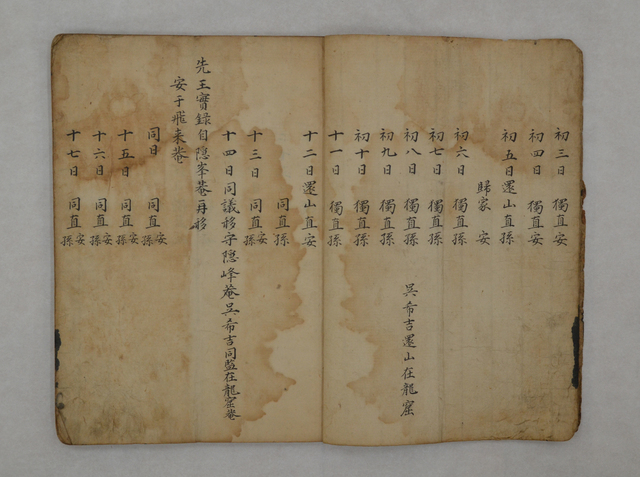

태조어진이 오늘날까지 보존될 수 있었던 것은 부산화재와 같은 재난을 피해갔던 행운도 있었지만 호남사람들의 눈물겨운 노력이 있었다는 것을 잊어서는 안 된다. 경기전이 창건되었을 때부터 전주사람들은 어진을 지극정성으로 보살폈다. 경기전 인근에 있던 향교에서 나는 아이들 글 읽는 소리와 회초리 맞는 소리가 성령의 휴식을 방해한다하여 향교를 화산으로 옮겼을 정도였다. 임진왜란이 일어나자 전라감사 이광과 경기전 참봉 오희길이 태인의 선비 안의와 손홍록의 도움으로 경기전에 있던 태조어진과 전주사고의 조선왕조실록을 내장산 깊은 곳으로 옮겼다. 이때 안의와 손홍록은 사재를 털어 조선왕조실록과 태조어진을 옮겼을 뿐 아니라 370일간 하루도 빠짐없이 그 곁을 지키며 끝까지 안전하게 지켜냈다.

이처럼 경기전의 태조어진은 조선왕조의 본향에 봉안되어 임진왜란과 6.25전쟁 등 온갖 전란과 어려움을 극복해냈다. 그 과정 속에서 호남사람들이 조선왕실의 본향이라는 자부심으로 어진을 지켜낸 이야기는 초상화의 가치를 더욱 돋보이게 한다. 여기에 어진이 봉안되었던 본래의 자리에 안치되어 있어 유산의 가치를 더하고 있다. 문화유산은 제자리에 있어야 그 가치를 제대로 발하는 법이다.

손상국 프리랜서 PD

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#조선 태조어진

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기