상장 실패로 인한 투자 손실을 스타트업이 벤처캐피탈(VC)에 배상치 않아도 된다는 법원 판결이 잇따르자 기업공개(IPO)시장의 투자 심리가 위축될 수 있다는 우려가 고개를 들고 있다. 경기 둔화와 고금리, 까다로워진 IPO 기준 등 삼중고 속에 ‘상장 심사 탈락에 대한 손해 배상 책임을 스타트업이 지지 않아도 된다’는 법원 판단이 국내 IPO시장에 한파를 가져올 수 있기 때문이다.

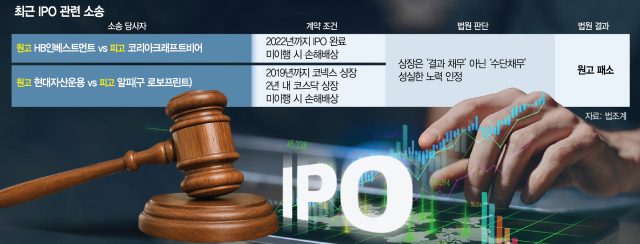

30일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사17부(재판장 이승원)는 최근 HB인베스트먼트가 수제맥주 스타트업인 코리아크래프트비어를 상대로 낸 50억 원 규모 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. HB인베스트먼트는 2016년 투자 당시 2022년 12월 31일까지 IPO를 완료하지 못하면 연 20% 복리 이자를 포함한 손해배상을 청구할 수 있다는 조건을 걸었다. 하지만 재판부는 IPO를 반드시 달성해야 하는 ‘결과채무’가 아닌 성실히 노력하면 되는 ‘수단채무’로 판단했다. 상장을 위해 성실히 노력했다면 의무를 다한 것으로 봐야 한다는 취지다. 법원은 IPO가 시장 상황과 산업 환경 등 외부 변수에 크게 영향을 받는 만큼 코스피·코스닥 시장에 입성치 못한 것을 계약 위반으로 단정할 수 없다고 판단했다. 또 코리아크래프트비어가 상장을 회피했거나 관련 업무를 소홀히 했다는 정황도 없다고 봤다. 반면 연 20%에 달하는 고금리 손해배상 조항을 투자자에게 일방적으로 유리한 불공정 계약으로 판단했다. 법원은 현대자산운용이 로봇 스타트업 알피(구 로보프린트)를 상대로 제기한 손해배상 소송에서도 IPO 의무를 수단채무로 해석해 투자자의 청구를 기각한 바 있다. ‘기한 내 상장’은 반드시 결과를 달성해야 하는 조건이 아닌 상장을 위해 성실히 절차를 이행할 의무라는 게 재판부 입장이다.

연이은 법원 판단에 벤처투자 업계 내 긴장감은 커지고 있다. 벤처캐피털(VC)들이 자금 회수 대부분을 IPO에 의존해 왔는데, 스타트업의 IPO 실패의 책임을 묻기 어렵게 되면서 투자 리스크가 높아졌기 때문이다.

한 VC 대표는 “국내에서는 상장을 통한 회수가 가장 확실한 방법인데 상장을 위한 노력만 하면 된다고 하면 투자자들이 더 보수적으로 접근할 수밖에 없다”며 “확실한 상장 요건을 갖추지 못한 스타트업에 대한 투자는 갈수록 위축될 것”이라고 말했다. 실제로 VC들은 투자 계약 조건과 회수 전략을 구체적으로 조정하고 있다. 기존처럼 ‘기한 내 IPO’ 같은 단순한 조건 대신 상장 준비 과정의 세부 사항을 계약서에 명확히 반영하는 방식이다. 투자설명회(IR) 개최 횟수, 주관사 선정 일정, 감사보고서 제출 시점 등도 명문화하고 이행 여부를 중간 점검하는 조항도 넣고 있다. 또 단순히 시한을 정하는 대신 최근 3년간 누적 매출과 순이익 등 객관적인 성과를 요구하는 정량적 조건을 설정하는 사례도 늘고 있다. 최근에는 IPO 실패 시 손해배상을 청구하는 대신, 투자자가 미리 정한 조건에 따라 보유한 지분을 되팔 수 있는 ‘풋옵션(매도청구권)’ 방식의 계약이 늘고 있다. 풋옵션 방식은 스타트업이 고의나 과실로 IPO를 방해하거나 소홀히 했다는 점을 투자자가 입증하지 않아도 된다. 단지 약속한 조건이 충족되지 않았다는 이유만으로 투자금 회수가 가능하기 때문에 실효성이 높다는 평가다.

자본시장 전문가인 서태용 법무법인 세종 변호사는 “과거에는 시장 상황이 좋았기 때문에 이런 분쟁이 드물었지만 최근 2년 사이 IPO 시장이 침체되고 심사 기준이 강화되면서 스타트업과 투자사 간의 소송이 잦아지고 있다”며 “앞으로는 투자 계약서 작성 시 IPO 달성을 위한 노력의 범위와 구체적인 실행 계획, 정량적 기준을 명확히 반영하는 방향으로 변화할 것”이라고 전망했다.

![[Corporate] 미국의 포이즌필 판례와 한국의 포이즌필 도입 논의](https://www.legaltimes.co.kr/news/photo/202503/85485_31179_155.jpg)

![[블록체인 칼럼]법인 가상자산 매매 허용에 대한 소고](https://img.etnews.com/news/article/2023/11/28/news-p.v1.20231128.126c62e7640948a58513fed9127ed32b_P3.jpg)

![[경제산책] 법치 약화에 대한 우려가 주가에 미칠 영향은](https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2025/03/29/.cache/512/20250329500044.jpg)