내 지인 중 의사인 이가 학생 시절에 겪은 일이다. 버스에 방금 올라탄 어느 할머니가 난폭운전으로 넘어지면서 앉아 있던 다른 승객을 덮쳤다. 그 승객이 “늙은 게 죽지도 않고…”라며 계속 폭언을 퍼붓자 지인이 보다못해 다가가서 그만하라고 말렸는데, 그 무뢰한은 느닷없이 등산용 손도끼를 꺼내 휘둘렀다. 간신히 피했지만 얼굴에 상처가 났다. 몸싸움이 벌어지자 운전기사가 버스를 경찰서에 댔다. 경찰관은 ‘쌍방 폭행’이라는 이유로 두 사람을 모두 입건해서, 결국 지인은 벌금을 물어야 했다. 무뢰한도 벌금만 물고 끝났다. 지인은 얼굴에 희미하게 남은 흉터를 가리키며 내게 냉소적으로 말했다. “그 후 다시는 누가 무슨 일을 당하든 남의 일엔 끼어들지 않아.”

정당방위를 규정한 형법 제21조 1항은 이렇게 생겼다. “자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 부당한 침해를 방위하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.” 여기에서 문제는 ‘현재의’와 ‘상당한 이유’라는 글귀에 있다. 당장 벌어지는 현재의 침해행위에 대해서만, 그리고 수단과 방법에서 상당성을 갖추어야만 정당방위를 인정한다는 말이다. 법원이나 수사기관은 이를 어떻게 적용하고 있을까.

형사 실무에서 정당방위는 사람의 신체에 대한 공격을 방위할 때 문제가 되는 경우가 많다. 대법원 판례를 조사해 보면 우선 눈에 띄는 것이 쟁투(爭鬪·싸움)에서는 정당방위를 인정하지 않는다는 법리다. 판결 이유 중 선례적인 것을 보면 “상호 시비가 벌어져 싸움을 하는 경우에는 그 투쟁행위가 상대방에 대하여 방어행위인 동시에 공격행위를 구성하며, 그 상대방의 행위를 부당한 침해라고 하고 피고인의 행위만을 방어행위라고는 해(解)할 수 없으므로…”라고 되어 있다.

근래에 들어 점차 정당방위의 범위를 확대하는 판례가 나오기는 하지만, 전통적으로 법원은 폭력에 대한 정당방위를 인정하는 데 인색하다. 경찰이나 검찰도 다르지 않다. 왜인가? 김병수 교수는 2014년의 논문(‘정당방위의 확대와 대처방안’)에서 그 원인을 정당방위의 기본 원리인 ‘자기 보호의 원리’와 ‘법질서 수호의 원리’ 중에서 대법원이 개인의 권리보다 공동체의 법질서를 중시하는 후자를 강조하기 때문이라고 분석한다.

혹시 사회 구성원 사이의 동질성이 강하고, 국토가 좁고 사람들이 대부분 모여 살고 있어서 범죄 현장에서 도움을 청하기 쉬우며 적어도 범죄가 남에게 목격되기 쉬운 환경이라서 그럴 수도 있을 것이다. 사람을 공격하면서 보통으로 총이나 칼을 사용하는 문화가 아니라서, 방어 시 조금 정도가 심하다 싶으면 정당방위에서 말하는 상당성이 없다고 보는 것일 수도 있다. 하지만 세상은 점점 험악해지고 있다. ‘묻지마 살인’이나 스토킹 살인 따위를 당하는 피해자를 생각해 보라.

정당방위가 인정되지 않은 사건의 사실관계를 들여다보면 판결 이유가 이해되는 경우도 제법 있기는 하다. 그러나 사정이 다를 때도 쟁투에 관한 법리의 인식이 판사들에게 일반화되어 있다면 문제가 아닐 수 없다. 아무리 소리를 지르며 다투더라도 정작 먼저 사람을 치는 행위는 그 의미와 책임성이 다르다. 그때 그저 피하거나 도망가야 하고, 맞서서 치면 벌을 받아야 타당한가. 모르는 무뢰한이나 악당으로부터 생각지도 못한 폭력을 당하거나, 공격자가 동거하는 사람이거나 잘 아는 사람이어서 그의 계속되는 폭력적 영향력에서 벗어나기 어렵거나, 누군가의 도움을 기대하기 어려운 환경에서 위험한 상황에 놓이게 됐는데도 사법기관이 상당성 타령을 해야 할까. 그런 경우엔 도대체 어떻게 대처하라는 것인지 탄식과 분노가 치밀어 오른다.

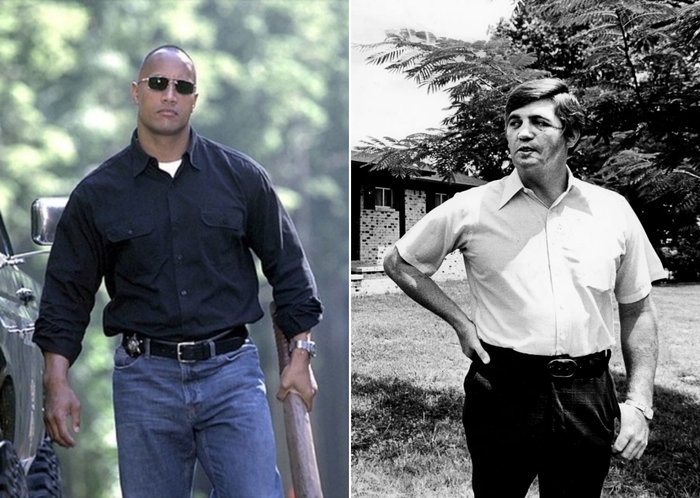

오늘날의 이 고약한 신자유주의 사회에서는 각자도생의 자세만이 보신책이다. 내 피해는 어지간하면 참아야 하고 남의 피해는 모르는 체하는 것이 그나마 안전한 길이다. 이렇게 되면 법은 범죄가 일어날 단계에서는 그저 방관하다가 범죄 발생 후에야 처벌하려 들 것이다. 그러나 이미 생긴 피해는 어찌하나. 법은 멀고 주먹은 가깝다는 법현실이나 사법에 대한 냉소주의는 또 어쩔 것인가. 이렇게 법이 선량한 시민의 피해에 둔감해한다면, 피해자는 사적 복수 말고는 방법이 없다. 왜 우리 사회의 법적 상상력은 당한 사람들이 복수를 꿈꾸는 방향으로만 발휘되어야 하는지 모르겠다.

범죄 수사에서 법집행 공무원들이 가져야 할 태도는 쟁투에 관한 판례의 법리 따위를 맹종하지 말고, 가해자가 피해자로 둔갑하지 않도록 사건의 사실관계를 면밀히 살펴 정당방위의 범위를 넓히는 것이다. 범죄의 태양(態樣)과 발생 환경이 급속히 변하는데도 피해자의 불안과 고통에 무심해서는 안 된다.