[비즈한국] NASA에서는 앞으로 어떤 미션을 하게 될까? 몇 년 안에 또 어떤 새로운 우주 탐사 미션이 진행될지 그 미래를 내다볼 수 있는 곳이 있다. 미국 국립과학아카데미(NAS)는 해마다 천문학자들이 모여서 10년 뒤에 어떤 탐사를 진행할지 장기 플랜을 구상한다. 당장 코앞에 있는 계획이 아니라 10년 후, 심지어 수십 년 뒤까지 계획한다. 그래서 매번 새롭게 발표되는 이들의 10년 조사(Decadal Survey)를 보면 현재 천문학계가 어떤 미래를 향해 나아가는지를 살펴볼 수 있다.

1972년 천문학자들은 향후 10년 안에 우주에서 직접 자외선, 가시광선, 적외선에 걸쳐 다양한 빛으로 우주를 관측하는 대형 우주 망원경을 구상했다. 이 구상안은 이후 허블 우주 망원경으로 이어졌다. 2001년에는 빅뱅 직후 초기 우주를 집중적으로 관측하기 위한 새로운 초대형 우주 망원경이 새로운 목표라고 선언했고, 자금을 차세대 우주 망원경 (NGST, Next Generation Space Telescope)에 투입하는 것을 최우선으로 했다. 역사적인 선언으로부터 20년이 지난 뒤 이 망원경은 제임스 웹이라는 이름을 달고 우주로 날아갔다.

그렇다면 지금 천문학자들이 꿈꾸는 10년, 20년 뒤의 우주 탐사는 어디를 향할까? 천문학자들의 새로운 관심은 외계 생명체, 그들이 살고 있을 만한 행성을 찾는 데로 향하고 있다. 오직 생명체만을 찾기 위한 새로운 망원경을 구상하고 있다.

2023년 발표된 포부는 거창하다. 우리 은하를 떠도는 수억 개의 별들 주변에서 최대한 많은 행성을 찾는 것이다. 지금까지 가장 활발하게 외계행성을 찾아준 사냥꾼은 단연 케플러 우주 망원경이다. 케플러 우주 망원경은 5000개가 넘는 외계행성을 발견한 후 은퇴했다. 그 뒤를 이어 TESS가 올라갔고, 후보 행성까지 합해서 이제 지금까지 발견한 외계행성의 수는 만 개를 넘는다.

하지만 여기에서 만족할 수 없다. 확실하게 생명체가 살고 있는 외계행성을 발견한 적은 아직 없다. 천문학자들은 이제 오직 외계행성, 그리고 생명의 징후 바이오 시그니처를 중점적으로 찾기 위한 새로운 우주 망원경을 구상한다. 계획에 따르면 망원경의 지름은 6m 정도, 제임스 웹과 비슷하다. 다만 중요한 차이가 있는데 적외선만 관측하는 제임스 웹과 달리 이 새로운 망원경은 적외선, 가시광선 그리고 자외선까지 다양한 파장의 빛을 모두 관측할 수 있다. 이는 원래 두 개의 다른 프로젝트였던 것을 합친 계획이다.

일명 루브아(LUVOIR, Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor)라는 아주 솔직한 이름을 건 프로젝트가 있다. 무려 10~15m 크기의 거대한 우주 망원경을 올려 적외선, 가시광선, 자외선에 이르는 폭 넓은 파장의 빛을 고해상도로 관측하자는 것이다. 칼 세이건 탄생 100주년을 기념해서 2034년에 발사하자는 제안도 있지만, 워낙 거대한 망원경 계획이다보니 아직 실현 여부가 확실치 않다.

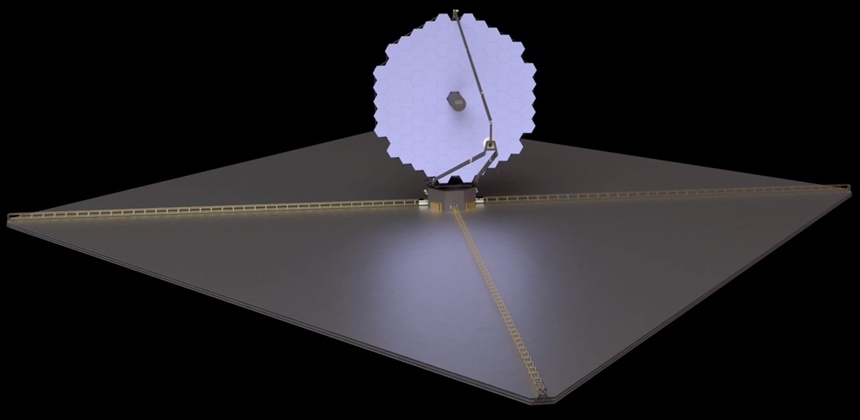

또 다른 프로젝트로 하벡스(HabEx, Habitable Exoplanet Observatory)가 있다. 마찬가지로 외계행성을 전문으로 찾는 새로운 우주 망원경이다. 케플러 우주 망원경을 비롯해 기존의 많은 관측에서는, 외계행성이 별 앞을 가리고 지나가면서 별빛이 살짝 어두워져 보이는 트랜짓을 주로 사용했다. 그런데 HabEx는 조금 더 적극적인 방법을 구상하는데, 아예 망원경이 겨냥한 별 앞에 거대한 인공 가림막을 띄워서 애초부터 별빛의 방해를 최소화하는 방법을 구상한다. 그렇게 된다면 밝은 별빛에 파묻혀 숨어있던 외계행성의 모습을 실제 사진으로 보다 더 선명하게 확인할 수 있다.

이번에 새롭게 발표된 계획은 LUVOIR와 HabEx, 두 가지 프로젝트를 조화롭게 합친 계획이다. 일명 ‘거주 가능한 세계를 위한 관측소(Habitable Worlds Observatory)’, 줄여서 HWO라고 부른다. HWO는 단순히 다른 별 옆에 행성이 있는지 없는지만을 찾는 것이 목표가 아니다. 정확하게 생명의 징후까지 파악하는 것을 목표로 한다.

이미 제임스 웹이 올라가서 활약을 하고 있는데, 굳이 또 HWO를 올릴 필요가 있을까? 제임스 웹은 물론 훌륭하지만 현실적이고 중요한 한계가 있다. 제임스 웹은 외계행성만을 위한 망원경이 아니다. 빅뱅 직후 초기 우주, 태양계 행성들, 별과 은하가 태어나는 현장 등 다양한 천문학 과제를 수행하는 일종의 다목적 망원경이다. 외계행성은 제임스 웹이 맡고 있는 전체 미션 중 일부일 뿐이다. 따라서 외계행성, 생명의 징후를 탐색하는 시간을 충분히 확보하기 어렵다.

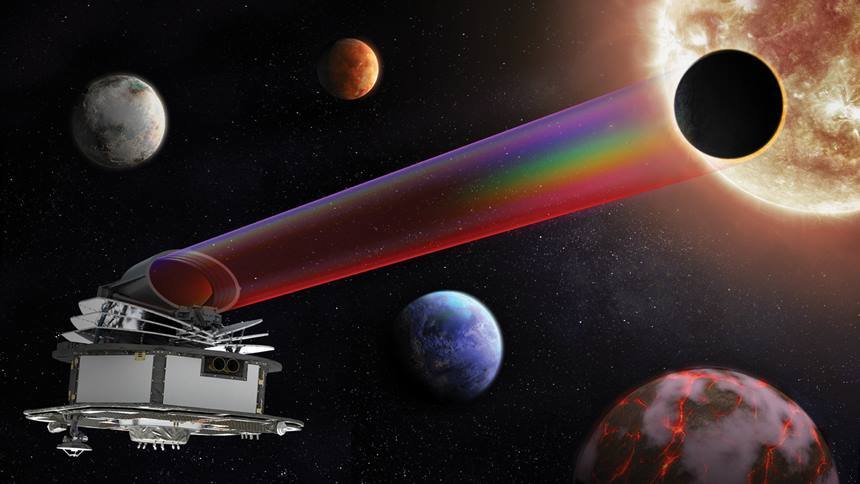

과학적인 문제도 있다. 생명의 징후를 파악하려면, 결국 외계행성의 대기 성분을 알아야 한다. 제임스 웹도 기존의 다른 관측과 마찬가지로 외계행성이 별 앞을 가리고 지나가는 트랜짓 순간에 외계행성의 대기 성분을 파악한다. 별빛의 일부가 외계행성 대기를 통과하면서 스펙트럼에 남은 화학적 흔적을 통해 그 성분을 추정한다.

그런데 이 방식은 오랜 기다림이 필요하다. 단 한 번의 관측만으로는 충분히 좋은 데이터를 얻기 어렵다. 다시 한 주기를 돌아 외계행성이 별 앞을 또 가리고 지나가는 순간을 기다려야한다. 이렇게 몇 차례에 걸쳐서 반복해서 트랜짓을 목격해야만 통계적으로 유의미한 데이터를 모을 수 있다.

트랜짓 방식 자체에 태생적인 문제도 있다. 방금 설명했듯이, 충분한 데이터를 모으려면 트랜짓을 여러 번 목격해야 한다. 따라서 이왕이면 별 주변을 한 바퀴 도는 데 걸리는 공전 주기가 짧은 외계행성을 더 쉽게 관측할 수 있다. 고작 며칠, 몇 주만 기다리면 바로 다음 트랜짓을 볼 수 있으니 말이다. 그런데 이건 다른 문제로 이어진다. 공전 주기가 짧다는 건 그만큼 중심 별에 외계행성이 바짝 붙어 있다는 뜻이다. 즉 외계행성의 공전 궤도가 너무 작다. 별에 너무 가까이 붙어 있는 탓에, 외계행성은 별 표면에서 폭발하는 플레어에 노출되기 쉽다. 별 자체가 어두워서 외계행성의 온도는 적당하더라도 플레어 한 방이면 생명체는 금방 사라질 수 있다. 결국 트랜짓 방법에만 의존하는 것은 애초부터 생명의 징후를 기대하기 어려운 외계행성만 보게 되는 편향을 일으킬 수 있다.

이 한계를 극복하기 위해 HWO는 크게 두 가지 방법을 채택할 예정이다. 우선 첫 번째는 코로나그래프다. HabEx가 구상하는 별빛 가림막의 원리를 활용하는 것이다. 망원경에 별빛이 들어오는 경로 중간에 작고 동그란 가림막을 하나 끼운다. 그러면 별빛은 가려지고 그 주변에 숨어 있던 어두운 외계행성이 모습을 드러낸다. 사실 이 방식은 이미 제임스 웹에서도 시도했고, 곧이어 올라갈 또 다른 차세대 우주 망원경, 낸시 그레이스 로먼 망원경도 활용할 예정이다.

이 방식의 가장 큰 장점은 굳이 외계행성의 트랜짓에만 기댈 필요가 없다는 점이다. 사실 트랜짓은 또 다른 치명적인 문제가 있는데, 운 좋게 외계행성의 궤도가 별 앞을 가리고 지나갈 만큼 충분히 각도가 기울어져 보이는 경우에만 활용할 수 있다는 것이다. 조금만 더 궤도 기울기가 틀어지기라도 하면, 외계행성이 아무리 궤도를 돌아도 별 앞을 가리지 않게 되고 우리는 유의미한 별빛의 감소를 볼 수 없게 된다.

그런데 코로나그래프는 그냥 별만 가린 채 그 주변에 숨어 있던 외계행성을 직접 사진으로 촬영하는 방식이다. 따라서 트랜짓 가능 여부와 상관없이 활용할 수 있다. 그동안 외계행성의 궤도가 너무 심하게 기울어져 보이는 탓에 애초에 트랜짓으로는 존재 여부도 확인할 수 없었던, 그래서 놓친 외계행성을 더 많이 발견할 수 있게 될 것이다.

다만 아직 기술적으로 풀어야 할 난관이 남아 있다. 궁극적으로 우리가 찾고자 하는 건 목성처럼 덩치 큰 행성이 아니라 지구만큼 작은 암석형 행성이다. 그런데 외계행성의 크기가 작으면 당연히 그 표면에 반사된 별빛도 어두워진다. 밝은 별빛에 파묻혀 숨어 있는 외계행성을 감지하려면, 아주 밝은 빛과 어두운 빛을 구분할 수 있는 극단적인 민감도가 필요하다. 같은 사진 속에서 밝은 별빛에 비해 무려 100억 배는 더 어두운 작은 얼룩까지 감지할 수 있어야한다. 현재 기술로는 가장 밝은 빛 대비 1억 배 어두운 천체까지는 겨우 감지할 수 있지만, 아직 갈 길이 멀다. 광학 기술을 총동원해서 앞으로 해결해야 할 중요한 과제 중 하나다.

HWO에 들어갈 또 다른 특별한 기술은 IFU(Integral Field Unit)다. 기존의 관측은 외계행성의 빛을 통째로 스펙트럼을 분석했다. 하지만 IFU는 외계행성의 이미지와 스펙트럼을 더 작은 여러 개의 픽셀로 쪼개서 보는 것처럼 관측할 수 있다. 외계행성의 빛을 하나로 뭉뚱그려서 보는 것이 아니라, 외계행성 표면에서 어디어디에서 생명의 징후가 더 뚜렷하게 관측되는지를 세밀하게 따져볼 수 있게 된다.

이미 NASA는 HWO의 예산을 편성했고, 발사 일정도 논의하고 있다. 2040년대에 우주로 띄울 계획이다. 아직은 다소 먼 미래의 계획처럼 느껴질지 모르지만, 절대 오지 않을 거라 생각했던 제임스 웹의 발사가 결국 실현되고 그 성과가 하루가 다르게 쏟아지고 있는 지금의 상황을 생각해본다면, HWO가 현실이 되는 날도 금방 올 것이라 생각한다.

한편 ESA(유럽우주국)에서도 외계행성과 생명의 징후를 전문적으로 탐색할 새로운 우주 망원경을 구상하고 있다. NASA의 HWO에 비해서는 크기가 작지만, 훨씬 많은 논의가 진행되어서 계획에 따르면 훨씬 이른 2029년 즈음 발사할 예정이다. ESA에서 준비하는 외계행성 탐색 망원경의 이름은 Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey(외계행성 대기 원격 감지 적외선 대규모 관측), 줄여서 에리얼(ARIEL)이라고 부른다. 애니메이션 ‘인어공주’의 이름과 같다. 지구처럼 액체 바다를 품고 있을 가능성이 높은 외계행성을 찾겠다는 목표를 걸고 있다는 측면에서 꽤 잘 지은 이름 같다.

에리얼은 지금의 제임스 웹처럼 달 궤도 너머 L2 포인트에 보낼 예정이다. 에리얼은 크기가 아주 크지는 않다. 독특하게도 안에 타원 모양으로 옆으로 찌그러진 모양의 거울이 들어가는데, 거울의 크기는 긴 지름이 약 1m, 짧은 지름이 약 70cm 정도 된다. 에리얼은 가시광선과 적외선 영역에 걸쳐서 1000개가 넘는 다양한 외계행성의 대기 성분을 더 세밀하게 조사할 예정이다. 미국 국립과학아카데미의 10년 조사와 마찬가지로 ESA에서도 매년 앞으로의 우주 탐사 계획의 큰 그림을 제시하는 코스믹 비전(Cosmic vision)을 발표하는데, 에리얼은 비로소 새롭게 확정된 계획이다.

HWO와 에리얼 모두 기존의 다른 지상, 우주 망원경과 다른 중요한 차이가 있다. 전적으로 외계행성, 특히 이들의 대기 성분을 파악하는 것을 주목적으로 한다는 점이다. 예를 들어 제임스 웹은 물론 적외선을 관측하기는 하지만, 은하나 별과 같은 다른 천체도 두루두루 봐야 하다보니, 외계행성의 더 다양한 대기 성분을 파악하는 데 도움이 되는 다양한 적외선 파장까지는 볼 수 없게 설계됐다. 다양한 목적을 모두 잡기 위해 어느 정도 타협한 것이다. 하지만 HWO와 에리얼은 처음부터 외계행성의 대기권을 주 목적으로 하기 때문에, 그 부분에 특화된 설계를 확보할 수 있다.

앞으로 10년, 20년 안에 인류가 가장 주목하고 노력해야 할 목표로 대부분의 천문학계가 외계행성, 외계 생명체 탐색을 걸고 있다는 점은 아주 흥미롭다. 그만큼 불과 얼마 전까지만 해도 SF 소설 취급을 받았던 외계행성, 외계 생명체에 관한 분야가 얼마나 위상이 높아졌는지를 실감할 수 있다.

돌이켜보면 그동안 많은 외계행성이 새롭게 발견되고, 외계 생명체의 존재 가능성을 진지하게 고민하는 천문학자들은 꾸준히 늘었지만, 오로지 외계행성, 생명의 징후 하나만을 목표로 하는 전문적인 우주 망원경은 거의 만들어지지 않았다. (케플러 우주 망원경이 있었지만, 케플러도 외계 행성의 대기권까지는 자세히 보지 않았다.) 어찌 보면 우리는 아직까지 외계 생명의 징후를 제대로 들여다본 적이 없었는지도 모른다. 이제야 모든 마음의 준비를 마치고 본격적인 첫 탐사를 꿈꾸고 있다고 봐야 할 것이다.

참고

https://science.nasa.gov/about-us/science-strategy/decadal-surveys/

https://arielmission.space/index.php/press-releases/

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com

[핫클릭]

· [사이언스] 우주는 균일하지 않다! '대전제'에 도전하는 천문학자들

· [사이언스] 외계행성계 생명 거주 가능성, 제임스 웹 관측 결과 공개 안 한 이유

· [사이언스] '해바라기씨' 우주를 상상했다가 '거대 농장'을 만났다

· [사이언스] 소행성 샘플을 두고 벌어진 황당하고 슬픈 해프닝

· [사이언스] 우주 지도의 고작 1%에 담긴 천체가 1억 개!

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>

![[단독] UAE, LIG넥스원 개발 중인 CIWS-Ⅱ에 이례적 관심](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202502/thumb/29015-71084-sampleM.jpg)

![[Biz-inside,China] 우주여행 시대 열리나?...中 재사용가능 로켓 상용화 잰걸음](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202502/03/8505d16e-4aeb-48c1-a020-2cfb1338093b.jpg)