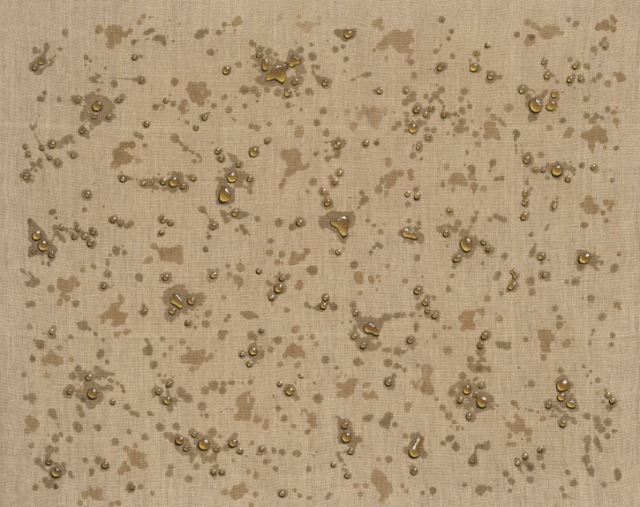

[전남인터넷신문]광주 고려인마을에 정착한 세계적인 고려인 미술 거장이자 중앙아시아 고려인 역사의 산증인, 문빅토르(문빅토르미술관 관장) 화백이 공개한 유화작품 〈도자기〉(110x89, 캔버스, 유화)가 관람객들에게 깊은 성찰을 전하고 있다.

23일 고려인마을에 따르면, 단순한 정물화를 넘어 인간 존재와 세대의 순환을 비유한 이 작품은 철학적 메시지로 시선을 사로잡으며, 큐비즘적 해체와 겹겹이 쌓인 색채 구성을 통해 도자기를 인간 삶의 은유로 재탄생시켰다.

그는 “우리의 삶이 깨질 것인지 깨어날 것인지는 우리 안에 담긴 것의 무게로 결정될 것”이라며 작품의 주제를 압축적으로 설명했다.

작품 속 도자기들은 욕망과 쾌락, 생존 본능, 삶의 흔적을 상징한다. 강렬한 색채는 인간이 겪는 정서의 진폭을 드러내며, 금이 간 도자기들은 세월 앞에 무너져가는 삶을 표현한다. 반면, 그 앞에 놓인 하얀 신생 도자기와 작은 찻잔은 새롭게 시작되는 젊음과 미래를 상징해 세대 간 대비를 더욱 선명하게 드러낸다.

문 화백은 단순한 형태 묘사를 넘어 빛과 그림자의 교차로 존재의 양면성을 표현했다. 빛은 희망과 가능성을, 어둠은 욕망의 무게와 그늘을 나타내며, 도자기는 채움과 비움 사이의 긴장 속에서 존재한다. 그는 “욕망을 가득 채우면 결국 깨어지지만, 비워두면 오히려 깨어지지 않는다”며 삶에 대한 윤리적 성찰을 전했다.

아울러 작품 앞에 선 이들은 ‘내가 채워온 것의 무게가 나를 무너뜨릴 것인가, 아니면 비움 속에서 새로운 깨어남을 맞이할 것인가.’ 자신을 향해 묻게 된다.

뿐만 아니라, 금이 간 도자기와 새하얀 신생 도자기가 한 화면에 공존하는 순간, 관람자는 삶의 순환과 세대 교차를 목격한다. 동시에 그것은 욕망과 비움 사이에서 선택의 기로에 선 인간의 자화상을 비추는 거울이 되고 있다.

한편, 문 화백은 고려인 3세로, 1951년 중앙아시아 강제이주의 첫 도착지인 카자흐스탄 우슈토베에서 태어났다. 카자흐스탄 알마티 고골 미술대학을 졸업하고 러시아 상트페테르부르크에서 작품 활동을 시작했다.

이후 카자흐스탄 풍자 잡지 ‘아라쉬멜’ 과 국립고려극장 주임미술가로 활동했다. 현재 그는 중앙아시아 고려인의 역사와 문화를 예술로 증언해온 살아있는 전설로 평가받고 있다.

고려방송: 이믿음 (고려인마을) 기자

![[삶과문화] 천국보다 아름다운 음악](https://img.segye.com/content/image/2025/06/12/20250612519673.jpg)

![[TECH온앤오프] AR·VR이 바꾼 미술관, 관람객 경험을 사로잡다](https://www.hellot.net/data/photos/20250834/art_17557701322163_25ef80.jpg?iqs=0.946521188810476)