유튜브부터 생성형 인공지능(AI)까지 다양한 미디어 채널이 범람하면서 청소년의 디지털 리터러시 교육에 대한 필요성이 높아진다. 전문가들은 청소년기부터 체계적인 디지털 시민성 교육이 이뤄져야 한다고 입을 모은다.

서울시교육청은 30일 서울 서대문구 연세대 백양관에서 제3차 'AI와 미래교육 포럼'을 개최했다. 이날 포럼 주제는 'AI 시대의 디지털 시민성 교육'이었다.

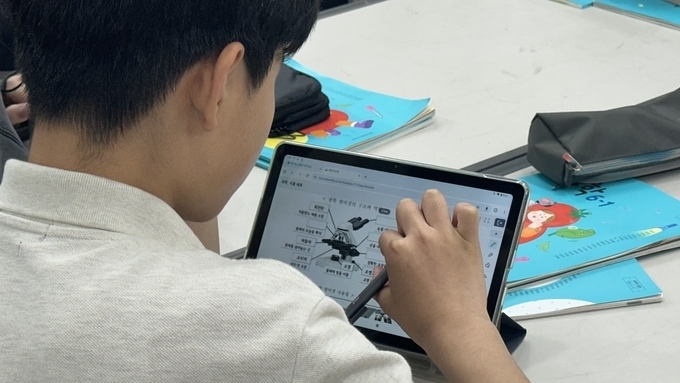

기조 강연자로 나선 김아미 미디어리터러시 연구자에 따르면 최근 디지털 미디어에 처음 접근하는 연령대는 점차 낮아지고 있다. 조사에 따르면 2010년 이후 출생한 세대는 유아기부터 스마트 기기를 접하고 있다.

이에 프랑스, 유럽연합 등은 디지털 미디어를 배척하기보다 잘 활용하는 방안을 고심하고 있다. 유럽평의회는 2022년 '디지털 기술을 잘 활용해 온·오프라인 공동체에서 책임감 있고 꾸준하게 타인과 잘 어울리며 참여하는 능력'을 디지털 시민성 개념으로 제시했다.

프랑스는 '디지털 문화 및 시민성 교육 헌장'을 통해 △디지털 자율성과 포용 △디지털 권리 △디지털 안전의 측면에서 교육이 필요하다는 점을 강조하고 있다. 유럽연합은 2025년 디지털 서비스법을 통해 청소년의 안전한 디지털 환경을 만들기 위한 정책을 만들어나가고 있다.

김 연구자는 “국내 역시 디지털 리터러시 교육에 필요한 법적 근거들이 있다”면서도 “다만 체계가 잡히지 않고, 산발적으로 흩어져 있다는 한계가 있다”고 지적했다.

청소년기부터 디지털 미디어에 계속해서 노출이 이뤄지는 만큼 디지털 리터러시 교육도 일찍부터 이뤄져야 한다는 목소리도 나온다.

임지영 서울여자간호대 교수가 소개한 '미국의 커먼 센스 에듀케이션(Common Sense Education)' 과정을 보면 유치원부터 고등학교까지 전 학년을 대상으로 디지털 시민성 교육과정을 구성하고 있다. 실제 사례 중심으로 학습 자료를 제시하며 학습자의 참여를 유도하는 학습 활동이 특징이다.

KT는 전국 교육청과 연계해 청소년을 대상으로 한 디지털 시민 교육과 디지털 디톡스 캠프 등을 개최해 진행하고 있다. 김지운 KT ESG 경영추진단 ESG기획팀 차장은 “올해 프로젝트 방향은 디지털 취약계층과 아동·청소년 등 전국 교육을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

이처럼 아동·청소년의 디지털 리터러시 교육도 중요하지만, 보호자의 디지털 리터러시 교육도 필요하다는 의견도 있다. 긍정적인 미디어 활용에 대해 설명하기 위해 부모 역시 교육이 필요하다는 것이다. 부모 대다수는 시청 시간이나 시청량, 콘텐츠를 제한하는 방식으로 디지털 미디어를 관리하고 있다. 그러나 체계적인 미디어 교육을 받기보다는 인터넷이나 주변인을 통해 미디어 교육 정보를 습득하는 것이 현실이다.

김창숙 한국언론진흥재단 미디어연구센터 선임연구위원은 “한 조사에 따르면 보호자 대상 미디어 교육을 받은 경우는 41.85%, 아동 지도를 위한 미디어 교육 경험은 29.5%”이라며 “아동·청소년뿐 아니라 부모의 미디어 리터러시 교육도 함께 이뤄져야 한다”고 제언했다.

이지희 기자 easy@etnews.com

![[헬로즈업] ‘AI×예술 포럼’ AI 확산 속 예술과 제도의 경계 짚다](https://www.hellot.net/data/photos/20250831/art_17540477574213_c13f58.jpg?iqs=0.07088905617581565)

![[청년 공감] 청년과 사회적 소통 행위의 발달](https://www.usjournal.kr/news/data/20250801/p1065565278630026_195_thum.jpg)