요즘 재계의 최대 화두는 삼성전자입니다. 질문은 한 가지로 요약됩니다. 정말 "정말 삼성에 무슨일이 생긴 것 아니냐"는 겁니다. 국가경제에 미치는 삼성의 영향력이 그민큼 크다는 뜻입니다. 서울경제신문 줌컴퍼니는 비단 삼성 뿐 아니라 국내 대기업들이 반면교사로 삼아야 할 해외 기업들의 흥망성쇠를 연달아 들려드리고 있습니다. 1탄이었던 일본 도시바 사례에 이어 이번 2탄은 인텔의 마지막 전성기를 이끈 고(故) 앤디 그로브 전 인텔 회장에 대한 이야기입니다.

앤디 그로브는 거의 저서 '편집광만이 살아남는다'는 책으로 국내에도 잘 알려져 있습니다. 애플의 창업자 스티브 잡스처럼 집요할 정도로 새로운 성공에 매달려야 살아남을 수 있다는 메시지 입니다. 실제 그가 사장으로 재임하던 1979년에서 1998년 사이 인텔의 매출은 19억 달러에서 260억달러 13배 넘게 성장했습니다.

"사업의 성공은 그 자체로 파멸의 씨앗을 품고 있다. 성공과 현실에 안주하면 실패가 돌아온다. 편집증 환자만이 살아남는다."

하지만 그에 대한 이야기를 종합해보면 '엔지니어'라기보다 '조직 관리자'에 가까웠다는 게 실리콘밸리의 평가입니다. 전문 엔지니어라고 보기 어려웠던 잡스가 빅테크 제국을 일궈낸 것처럼 그로브 역시 기술에 대한 이해보다 조직과 일하는 문화 개선에 대한 맹렬한 열정이 회사를 키우는 원동력이 됐다는 이야기입니다. 실제 과거 인텔 이사회 멤버로 일했던 데이비드 요피 하버드 경영대학원 교수는 뉴욕타임스(NYT)에 "그가 남긴 일하는 문화와 조직관행이 여러 세대에 걸쳐 실리콘밸리에 이어졌으며, 이런 면에서 그로브야말로 진정한 실리콘밸리의 아버지라고 볼 수 있다"고 말했습니다.

나치에 쫓긴 귀머거리 유대인

1936년 헝가리 유태인 가정에서 태어난 그로브는 4살 때 성홍열과 중이염을 앓으며 청력 대부분을 상실했습니다. 나치가 헝가리를 점령했을 때 가짜 신분을 내세워 간신히 목숨을 건졌다가 1956년 헝가리 혁명 때 탈출해 미국으로 건너오게 됩니다. 당시 그는 영어를 거의 한 마디도 할 줄 몰랐다고 합니다.

하지만 배움에 대한 열정은 꺾이지 않았습니다. 그는 무일푼으로 뉴욕에 넘어와 뉴욕시립대에서 화학공학을 전공했고 이어 캘리포니아 대학에서 화학공학박사 학위를 획득했습니다. 이때 그는 그의 아내와 식당 알바를 해 생활비를 벌었다고 합니다.

창조적 대결문화 만들어낸 터프한 보스

월스트리트저널(WSJ) 등 현지 경제지를 보면 그로브는 인텔 내부에 '창조적 경쟁'문화를 만들어낸 사람이라고 합니다.

창조적 경쟁은 무엇일까요. 대단한 경영 철학이 아닙니다. 그가 인텔을 이끌던 당시에는 '모든 임직원이 자신의 생각을 소리지르며(shouting) 주장하고 토론을 마친 뒤에는 아주 빠르게 결론을 내리는 일'이 매일같이 벌어졌다고 합니다. 이것이 창조적 대결이라는 말로 후일에 남게 된 것이죠. 그는 임직원들과 토론 과정에서 화가 나면 벽돌같이 커다란 보청기를 탁자에 쾅쾅 내려치곤 했는데 그에게 질책 당하는 일은 마치 각목으로 뒤통수를 맞는 것과 같은 충격을 줬다는 게 후임 CEO들의 술회입니다.

"위기다. 하루 2시간 더 일하라. 단, 무급으로"

그로브에게도 위기가 없었던 것은 아닙니다. 오히려 그는 일반적인 경영자보다 더 많은 위기를 겪었고 그때마다 돌직구식 해법을 내놨습니다.

1970년대 후반 일본 반도체 업체와 D램 경쟁이 대표적입니다. 그는 직원들을 해고해 비용을 줄이는 대신 추가임금 없이 하루에 2시간씩 더 일하라고 요구했습니다.

하지만 이 같은 지시는 결과적으로 실패로 돌아왔습니다. 이미 일본 메모리 업체와 인텔의 차이는 돌이킬 수 없을 정도로 벌어져 있었기 때문입니다. 그로브라고 해서 완전 무결한 CEO는 아니었던 것이지요.

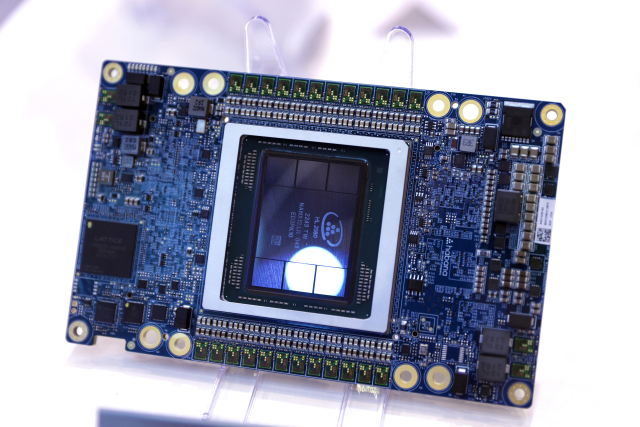

이 상황에서 그가 꺼낸 카드가 바로 CPU입니다. 그는 당시 세계를 지배했던 IBM에 CPU를 독점 공급하면서 칩 자이언트로 자리잡게 됩니다. 메모리 기업에서 마이크로프로세서 기업으로 과감한 변신에 성공한 것입니다. 기업은 변화해야 살아남는다는 그의 철학이 관통한 사례인 셈입니다.

"기업은 살아있는 유기체다. 계속해서 허물을 벗어야 한다. 방법론과 가치관도 바뀌어야 한다. 모든 변화가 모여 전환이 된다."

지금 인텔은 창사 이래 최악의 위기를 맞고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 인텔의 지난해 매출은 540억 달러로 2021년 대비 3분의 1 가까이 감소했습니다. 올해 인텔은 37억 달러에 이르는 적자를 낼 것으로 보입니다. 주가도 하염없이 폭락해 3년 전 대비 60% 가량 하락했습니다.

인텔에 전임 재무통 CEO들에 이어 기술통인 팻 갤싱어가 부임했을 때 시장에서는 "이제 본격적인 인텔의 반격이 시작될 것"이라는 반응이 나오기도 했습니다만 아직 실적은 신통치 않습니다. 테크 기업 CEO의 최대 덕목은 직원을 독려하고 경쟁자들은 윽박지르면서 목표를 향해 앞으로 나아가는 편집증일지도 모릅니다. 그리고 이 일은 어쩌면 오직 이재용 삼성전자 회장만이 해낼 수 있을지도 모르겠습니다.

/서일범 기자 squiz@sedaily.com

![[북스&] 벼랑 끝서 닌텐도를 구해낸, 파괴적 혁신의 마케팅 기술](https://newsimg.sedaily.com/2024/11/01/2DGOD0HGNN_1.jpg)

![[북스&] 워런 버핏의 친구이자 동업자 찰리 멍거 이야기](https://newsimg.sedaily.com/2024/11/01/2DGOE09E2F_1.jpg)