아파트 도급 사업 현장에서 분양 수익을 확보한 뒤 공사비를 지급하는 이른바 '분양불(分讓拂)' 계약이 관행처럼 굳어지는 가운데 분양시장 침체 장기화로 시공사들이 유동성 위기를 겪고 있다. 미분양 물량이 늘어나면서 공사 미수금과 분양 미수금이 쌓이고 이로 인해 '흑자 도산'에 이르는 건설사들이 속출하고 있다.

18일 정비업계에 따르면 최근 정비사업이나 민간 주택사업에서 조합이나 시행사 대부분은 분양이 완료된 이후 공사비를 지급하는 '분양불' 조건을 제시하고 있다. 발주처 입장에서는 금융비용과 조합원 분담금을 줄일 수 있어 선호하지만 시공사는 분양 실패에 따른 공사비 미회수 리스크를 함께 떠안는 구조다.

문제는 준공 이후에도 완판되지 않는 '악성 미분양'이 전국적으로 빠르게 쌓이고 있다는 점이다. 국토교통부에 따르면 지난 7월 말 기준 전국의 준공 후 미분양 아파트는 2만2589가구로 건설경기 침체가 본격화된 2023년 8월 이후 꾸준히 증가하는 추세다.

분양이 되지 않으면 공사비 지급도 지연된다. 시공능력평가 상위 10위 건설사의 올해 상반기 공사 미수금은 총 21조4535억원으로 전년 동기 대비 23.9% 급증했다. 현대건설이 6조336억원으로 가장 많고, 현대엔지니어링(2조8242억원), 대우건설(2조7337억원), GS건설(1조9699억원), 롯데건설(1조8670억원) 등이 뒤를 이었다.

여기에 시공을 마쳤지만 발주처에 아직 공사비를 청구하지 못한 '미청구 공사비'까지 늘면서 현대건설·현대엔지니어링·포스코이앤씨·롯데건설·SK에코플랜트·HDC현대산업개발 등 주요 대형 건설사의 영업현금흐름이 적자로 전환됐다.

자금력이 상대적으로 나은 대형사는 계열사 지원이나 자산 매각, 사업 다변화 등을 통해 일시적으로 방어가 가능하지만 지방 사업 비중이 높거나 자체 유동성이 부족한 중견·중소 건설사들은 직접적인 타격을 받고 있다. 건설산업지식정보시스템에 따르면 올해 1월 1일부터 9월 18일까지 폐업한 종합건설사는 466곳으로 지난해 같은 기간(416곳)보다 12% 증가했다.

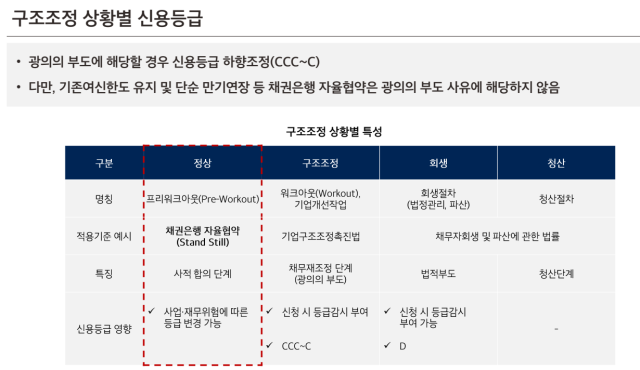

법정관리를 신청한 업체도 급증하고 있다. 올해 들어서만 시공능력평가 50위~200위권에 속한 신동아건설, 대저건설, 삼부토건, 안강건설, 삼정기업, 대우조선해양건설, 벽산엔지니어링, 동우건설, 홍성건설 등 13개 중견·중대형 건설사가 기업회생절차를 밟고 있다. 이들 대부분은 지난해까지 재무제표상 영업이익을 기록했지만 미분양과 미수금 회수 지연 등으로 유동성 위기를 극복하지 못해 '흑자 도산'에 내몰렸다.

한국부동산원 통계에 따르면 서울 및 일부 수도권 인기 지역을 제외하면 전국의 약 60%에 이르는 분양 현장에서 미분양이 발생하고 있다. 특히 분양 실패가 알려질 경우 '문제 사업지'로 낙인찍힐 것을 우려해 시행사나 시공사가 실제 미분양 수보다 축소해 관할 관청에 신고하는 사례도 늘고 있다. 이 같은 '축소 신고' 관행은 준공 시점까지 미분양 규모를 정확히 파악하지 못하게 만들며 공사비 회수를 더 어렵게 만든다.

그 결과 시공사들은 계약금, 중도금, 잔금 등 분양 수익을 기반으로 한 공사대금 회수가 사실상 불가능해지고 재무구조 악화로 이어지는 악순환이 반복되고 있다. 그럼에도 입찰 경쟁이 치열한 시장 현실 속에서, 건설사들은 분양불 계약을 거절하기 어렵다는 입장이다.

정비업계 관계자는 "시공사 입장에서는 기성불이나 약정불이 리스크가 가장 적지만 지금처럼 PF 자금 조달이 어려운 환경에서는 발주처가 공사비를 선지급할 여력조차 없다"며 "정부 차원에서 기성불 계약 유도나 금융 지원 등으로 구조적 리스크를 완화할 제도적 보완이 필요하다"고 말했다.

![[기자의 눈] IPO 제도 개선의 부작용](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/17/2GXXT1ZL0V_1.jpg)

![[연준 재등판] 조명 받는 버핏 주식 ② LEN·NVR 모멘텀](https://img.newspim.com/etc/portfolio/pc_portfolio.jpg)

![[기자수첩] 시장을 이기는 부동산 정책이 존재하는가](https://img.newspim.com/news/2025/09/17/2509171545557030.jpg)