어둠 속에서 우리를 깨우는 것은 꼭 수많은 지식만이 아니다. 불현듯 스치는 일상의 장면 하나일 수도 있다. 아르키메데스가 욕조에서 흘러나온 물을 보며 부력의 원리를 발견하고, 데카르트가 천장에 기어 다니는 파리를 보며 좌표의 개념을 떠올린 것은 평범한 일상으로부터의 한줄기 섬광이었다. 이처럼 단 하나의 그 무엇이 우리를 깨우곤 한다.

독일 수학자 디리클레(1805~1859)는 수년 동안 수론의 한 난제와 씨름하고 있었다. 그러던 어느 날 로마를 방문할 기회가 있어 시스티나 성당에 들렀다. 그때 그곳에서 한 성가를 듣던 중, 갑자기 ‘비둘기집 원리’가 머릿속에 홀연히 떠올랐다. 이 원리가 굳게 닫혀있던 비밀의 문을 열었고 마침내 문제가 풀렸다. 한 곡의 음악이 그를 깨웠다. 한편, 아일랜드 수학자 윌리엄 로언 해밀턴(1805~1865)은 수 체계 확장 문제에 매달려 덧없는 세월을 보내고 있었다. 어느 날 그는 아내와 함께 더블린 근처 로열 운하를 따라 산책을 하며, 막 석양이 깃든 브로엄 다리를 건너고 있었다. 그때 떨어지는 해를 바라보는 순간, 무언가를 포기하면 된다는 생각이 그의 뇌리를 스쳤다. ‘곱셈의 교환법칙을 포기하자!’ 그러자 어둠이 걷혔다. 마침내 복소수를 확장한 사원수가 세상에 모습을 드러냈다. 단 하나의 풍경이 그를 깨웠다.

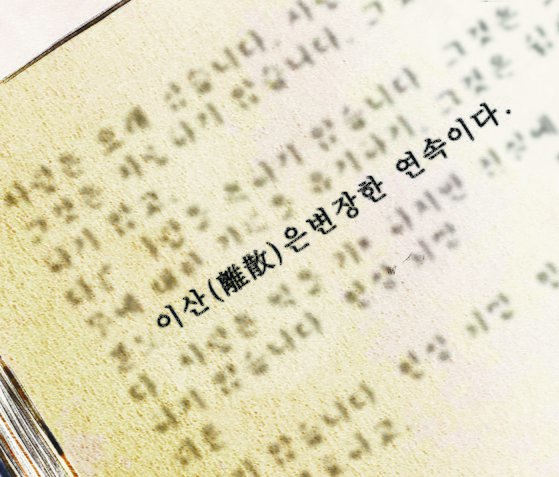

몇 해 전, 오랫동안 풀리지 않은 한 문제에 골몰하다가 좌절하고 있을 때였다. 친구가 책 한 권을 보내왔다. 나에게는 별 흥미를 끌만 한 내용이 아니어서 무심히 책장을 넘기는데 문득 한 구절이 눈에 들어왔다. “이산(離散)은 변장한 연속이다.” 그것이 나를 깨웠다. 그리고 얼마 후 문제가 풀렸다. 단 하나의 구절이 나의 상상력을 자극한 것이다.

단 한 줄의 글, 단 하나의 장면, 하나의 풍경이 종종 우리를 깨우고 삶을 새롭게 한다. 그래서 우리는 틈틈이 책을 읽고, 여행을 떠나고, 영화를 보고, 음악을 듣는다.

이우영 고등과학원 HCMC 석학교수

![[이강우의 무지(無智) 무득(無得)]인생은 짧고 예술은 길다](https://img.etnews.com/news/article/2023/10/05/news-p.v1.20231005.babbd738f0eb45a08c3965fde6fe2c37_P1.jpg)

![[오서연의 관상 이야기] 얼굴에 떠 있는 다섯 개의 별 오성(五星)-우리는 무엇을 밝혀야 하는가](https://www.usjournal.kr/news/data/20260101/p1065608856061618_106_thum.jpg)