정보통신정책연구원(KISDI)이 탄생한 지 40년이 되었다.

1990년 후반은 해외 개방에 대비한 통신사업구조 개편 후 WTO 통신협상이 이루어진 시기로 선배들의 활약은 출중한 언어 능력으로 대처했던 협상 무용담으로 전해왔었다. 2000년대 전후반은, 필요성은 인정하나 손대자니 엄두가 안 나던, 유무선 통신사 간 공정경쟁과 소비자 보호 룰을 하나둘 만들어 가던 시기였다. 필자가 연구결과를 공개한 품질평가제도·이동통신요금 공청회나 초고속인터넷 수익·경쟁 분석 방향을 제시했던 정책 설명회도 어언 20년이 지났다. 업계와는 '공정'거리를 유지했고 정책 설계에도 윗선의 황당무계한 바이스가 끼어들지 못하도록 철저히 '공정' 중립으로 임했다. 일이 넘쳐 여름에는 선풍기로 더위를 식히고 겨울에는 난로로 한기와 싸워가면서 철야를 밥 먹듯이 했다.

원의 기능은 정부의 정책 결정 자문이다. 당시 공무원들은 서류 다발을 한 뭉텅이씩 챙겨와 짧게는 수일, 길게는 수달 KISDI에 머물며 작업했다. 납득갈만한 결과물이 나오기까지 연구원·공무원 간에 격렬한 토론이 벌어졌고 감정이라도 상할라치면 한잔하고 설전은 다음 날로 미루었다. 제도는 기업수익의 직격탄이자 세간의 관심사로 바람 잘 날 없었다. 이동통신 품질자료는 공표 전에 세어나가 부처가 난리를 쳤고 해외보다 이동통신요금 수준이 높다는 비판은 인하 안이 마련되어도 끊이질 않았다. 이동망 접속료가 정해지자 업체 담당자는 좌천되었고 정리해 준 인수합병(M&A) 고시안이 옳다고 어떻게 확신하냐며 간부들을 대신 설득해달라고도 했다.

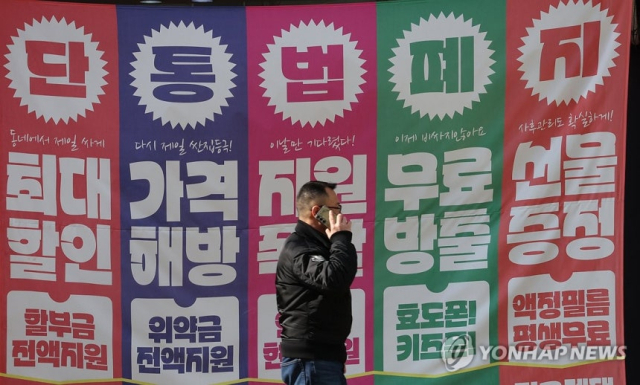

필자가 제도를 두루두루 다룰 수 있었던 것은 출중한 실력 때문이 아니다. 폭탄 돌리기 대상이었던 이동통신 품질 지표를 만들기 위해 이동망(N)을 공부했더니 이동접속제도를, 비용(C)을 좀 아니 요금(P)도 맡으라는 이를테면 '전방 귀납법적'인 전개 때문이었다. 원은 이후에도 단말기 보조금, 주파수 경매 그리고 융합환경에 부응하는 굵직굵직한 미디어 정책을 쏟아 냈다.

경제협력개발기구(OECD) 보고서, 특히 '한국 정보통신 규제개혁'(1999) 발간은 국내 제도를 체계적으로 추진하는 중요한 청사진이었다. 이직 후도 이동통신 제도·요금 국제비교를 주제로 OECD에 관여하면서 대외적으로 활동할 수 있었다. 계기를 마련해 준 지인들에는 항상 감사하는 마음이다.

분야를 막론하고 은퇴를 앞둔 자들이 평생 작업이 구시대의 유물이 되어버렸다며 탄식을 늘어놓는다. 원도 예전 같지 않다는 말이 들려온다. 경쟁 기관이 많아졌고 공무원 눈높이도 높아져 웬만해서는 만족시키기 어려워졌기 때문일지 싶다. 하지만 어렵기는 모다 매한가지다. 정부는 제도가 차오면서 처녀지 모색에 고민이고 정보 독점력도 예전만 못하다. 게임이 반복되면서 선후발 사업자 간 격차가 줄고 포화한 시장에서 한 치 땅이라도 빼앗길세라 혈안이다.

그러나 '과거의 족적(足跡)'은, 시대가 흘러 사라지는 것이 아니라, '현재의 조류' 속에 녹아들어 새 시대의 굴곡에 맞추어 변모하는 미래 추진력의 자양분이 된다. 선혈(鮮血)이 독립을 앞당긴 것처럼 네트워크가 있었기에 알찬 플랫폼 패러다임도 만들어질 수 있다는 것이다. 부디 40년 전에 시작된 KISDI의 흐름이 AI 시대에도 거세게 이어졌으면 하는 바람이다.

이내찬 한성대 경제학과 교수 nclee@hansung.ac.kr

![[人사이트]유기윤 서울대 교수 “고정밀 지도 반출, 산업·세금·안보 복합적으로 고려해야”](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/11/news-p.v1.20250711.bcdab34261744840ab344dbf475bf1d7_P1.jpg)