한국 국토 면적의 98배인 미국도 주요 도시 내 당일 배송이 일반적이다. 클릭 한 번으로 가능한 ‘1일 생활권’은 ‘미국판 쿠팡’인 아마존이 만든 유통 패러다임 덕분이다. 흥미로운 건 2010년 이후 아마존의 급성장에도 소비자들은 여전히 월마트 주차장에 차를 세우고 트레이더조(Trader Joe’s) 계산대에 긴 줄을 선다는 점이다. 쿠팡의 독주 속에서 대형마트·전통시장 등 오프라인 유통 기업들의 성장이 정체된 한국 시장과 대조적이다. 전문가들은 유통산업발전법 등의 규제가 거의 없는 북미 선진국에서는 온·오프라인 유통사들이 저마다의 전략을 갖고 환경 변화에 적응하면서 시장이 점점 더 진화하고 있다고 입을 모은다.

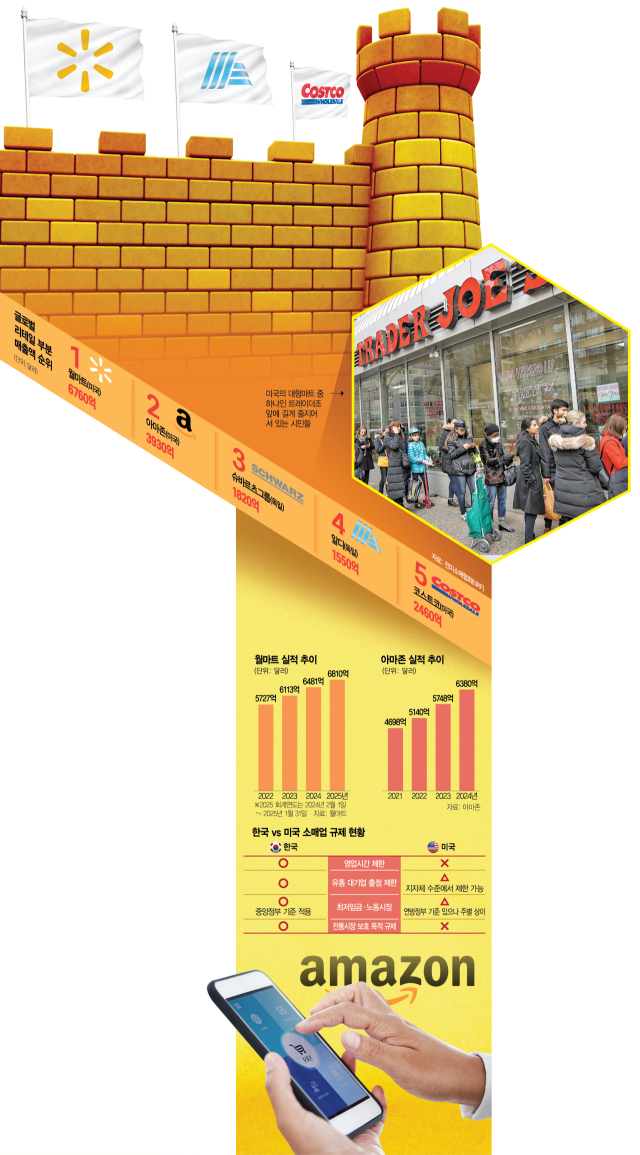

전미소매협회(NRF)가 발표한 ‘2025 글로벌 리테일 기업 순위’에 따르면 1위는 월마트가 차지했다. 이어 아마존과 독일의 슈바르츠그룹과 알디, 미국의 코스트코가 각각 2~5위에 이름을 올렸다. 해당 순위는 매출과 글로벌 영향력, 채널 다양성 등을 종합적으로 고려해 선정한다. 최근 10년 새 e커머스가 급부상한 속에서도 상위 5개 소매 기업 중 아마존을 제외한 4곳이 오프라인 기반 기업이다.

먼저 1962년 설립된 대형마트인 미국 월마트는 2025 회계연도(2024년 2월~2025년 1월) 기준 6810억 달러의 매출을 기록했다. 전년 대비 5.1% 증가한 역대 최고치다. 이런 월마트도 아마존의 등장으로 휘청일 때가 있었다. 2016년에는 영업이익이 1년 새 11% 감소하고 주가는 급락했다. 절치부심한 월마트는 e커머스 기업 ‘젯닷컴(Jet.com, 2016년)’과 인도 최대 온라인 쇼핑몰 ‘플립카트(Flipkart, 2018년)’를 인수하며 온라인 경쟁력을 키웠고 광고·금융 등 고수익 사업 부문을 강화했다. 무엇보다 비용이 많이 소요되는 자체 물류센터를 짓는 대신 미국 전역의 4600여 개 매장을 물류 거점으로 활용했다.

이제 월마트 고객은 온라인으로 주문하고 가까운 매장에서 상품을 수령한다. 픽업존에 차를 세우면 직원이 트렁크에 물건을 실어준다. 매장은 창고이자 물류센터다. 월마트의 프리랜서 배송기사인 ‘스파크’는 우버처럼 개인 차량으로 배송 업무를 수행한다. 이러한 구조 덕에 월마트는 미국 가구의 93%에 당일 배송을 제공할 수 있게 됐다. 아마존과 같은 속도를 훨씬 낮은 비용으로 구현한 셈이다. 월마트의 올해 1분기(2~4월) 전자상거래 매출 증가율은 22%로 아마존(1~3월, 6.0%)을 3배 이상 앞섰다.

매출 등 재무 정보가 공개되지 않아 NRF 리테일 기업 순위에는 없지만 미국 내 강력한 브랜드 파워를 가진 또 다른 마트는 ‘트레이더조’다. 미 전역에 약 560개의 매장을 가진 트레이더조는 온라인몰이 없고 배송도 하지 않는다. 광고도 없다. 온라인을 과감히 포기하면서 절감한 비용은 오롯이 가격과 상품 구색, 품질에 반영했다. 실제 신선식품부터 간편식·와인·화장품까지 트레이더조만의 자체브랜드(PB) 상품은 소비자들을 매장으로 끌어들이고 있다. 올해 부활절을 맞아 출시한 ‘미니 캔버스 토트백(2.99달러)’을 사기 위해 소비자들은 매일 긴 줄을 서고 품절 대란에 리셀 사이트에서는 200배에 달하는 가격에 판매되기도 했다.

유통 업계 관계자는 “트레이더조는 전체 상품 수가 3000개 내외로 12만 개인 월마트보다 훨씬 적지만 대부분이 PB 상품으로 다양한 신상품은 소비자들에게 매장을 구경하는 재미를 준다”며 “온라인 쇼핑을 운영하지 않아도 브랜드 영향력을 가질 수 있는 대표적 사례”라고 분석했다. 이 밖에 독일의 슈바르츠그룹과 알디, 미국의 코스트코 역시 PB 중심의 상품 구성과 효율적 인력 운용 등 다양한 방식으로 가격·품질 경쟁력을 확보해 성장 중이다.

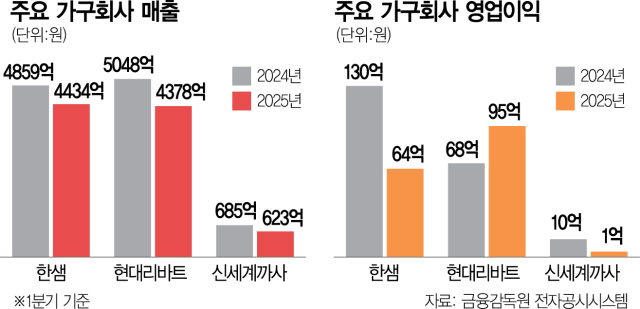

이에 반해 지난 10년 새 한국의 유통시장은 급성장한 쿠팡과 나머지 유통사들로 양분됐다. 지난해 쿠팡 매출은 약 41조 원으로 전통 유통 업체인 이마트(29조 원), 롯데쇼핑(14조 원), 신세계(12조 원) 등을 압도했다. 로켓배송에 대한 과감한 투자로 배송 경쟁력을 갖춘 게 가장 큰 성장 요인으로 꼽히지만 업계에서는 유통법이 유통사 간 간극을 넓혔다고 보고 있다. 실제 미국은 연방법 수준의 유통 규제가 거의 없고 유럽 역시 전반적인 출점 규제가 약하다. 국내 대형 유통사들이 유통법에 따라 출점 제한과 의무 휴업, 영업시간 제한을 받는 사이 규제에서 자유로운 쿠팡이 성장을 가속화했다는 분석이 지배적이다. 상대적으로 경직된 노동시장 탓에 효율적인 인력 운영이 제한되는 점도 해외 선진국과는 또 다른 차이점이다.

전문가들은 시대의 흐름에 맞춘 새로운 유통법 개정으로 ‘브릭 앤드 클릭(벽돌과 클릭, 굴뚝 산업과 온라인 산업의 융합)’으로 가야 한다고 조언한다. 박경도 한국유통학회 회장은 “글로벌 유통이 온·오프라인 융합이라는 새로운 단계로 가고 있다면 한국은 여전히 ‘온라인 독주’와 ‘오프라인 규제’라는 오랜 틀에 갇혀 있다”면서 “하루빨리 현 상황에 맞게 규제를 새로 설계하지 않는다면 한국에서는 제2의 월마트도, 트레이더조도 나올 수 없을 것”이라고 꼬집었다.