한 관리자가 실적이 낮다고 동료들이 보는 앞에서 콜센터 상담사에게 소금을 뿌렸다. 노조가 문제 제기했지만 회사는 두 달 넘게 조사한 끝에 ‘근신 2일’이라는 솜방망이 징계 처분을 내렸다. 지난 3월 노조는 회사가 묵인하고 방조하지 않았다면 괴롭힘은 일어나지 않았을 것이라고 항의하는 기자회견을 열었다. 그나마 이 사건은 많은 언론사에서 기사로 다뤘다. 직장 내 괴롭힘으로 MBC 기상캐스터 오요안나씨가 사망하면서 사회적 공분이 지속되던 시점이었고, 세계여성의날을 앞두고 있었기에 여성이 많은 상담사 직군의 어려움을 다루기에 좋은 시기였다. 무엇보다 소금을 뿌린 것이 워낙 충격적이었던 점이 컸다.

노동계에는 매일 기자회견이 쏟아진다. 민주노총, 한국노총과 산별노조들, 작은 노조에서도 기자회견 안내 e메일을 보낸다. 그러나 대부분 묻힌다. 현실적으로 다 취재할 수도, 보도할 수도 없다. ‘소금’ 정도는 맞아야 기사가 됐다.

산불 진압 노동자들의 어려움은 여러 차례 지적됐지만 주목받지 못했다. 결국 영남 지역 산불에서 산불재난예방진화대원 3명이 사망했고 5명이 부상을 입었다. 사람이 죽어야만 이들의 노동과 처우가 조명되는 건 이번에도 반복됐다. 평균 연령 61세, ‘공공근로 직접 일자리 사업’의 재정지원을 받아 선발하는, 6~7개월의 단기계약직. 예방진화대원의 주요 역할은 산불 예방과 순찰인데 이들은 왜 산불이 커지는 상황에서 7부 능선까지 올라가야 했을까.

매일 어떤 기자회견의 목소리가 더 처절한지 따져보는 일은 서글프다. 반복되는 주장은 기사가 되기 어려워 뒤로 미뤄두면서도 뒤통수가 묵직해진다. 뉴스는 ‘새로운 소식’이어서 어쩔 수 없다고 하면서도 고민이 깊어진다. 문제가 해결되지 않았기에 같은 목소리가 반복되는 것인데, 반복되었기 때문에 기사를 쓸 수 없다면 어떻게 해야 될까.

노동 담당 기자로 보는 한국 노동자의 삶은 ‘하루가 멀다 하고 죽고, 다치고, 잘리고, 임금이 체불되는 삶’이다. 한 달간 기사 몇개만 꼽아봐도 알 수 있다. 강풍특보 상황에서 긴급보수 지시를 받았던 한국타이어 하청노동자가 지붕에서 추락해 사망했고, 지난해 국정감사 때부터 비판받았지만 해결되지 않은 쿠팡의 ‘퇴직금 체불 사건’을 해결해달라는 기자회견이 있었으며, 영남 지역 산불이 골프장까지 번지는 상황에서도 캐디는 일을 해야 했다.

더욱 답답했던 건 12·3 비상계엄 사태로 한국 사회의 ‘최소 기준’마저 후퇴했다는 사실이다. 2025년이 1980년으로 되돌려져 무엇을 써도 계엄과 탄핵 기사에 묻혀야 했던 지난 넉 달. 내란을 획책한 대통령을 겨우 구속하고, 그 어려웠던 구속마저 취소되고, 왜 헌법재판소 판결이 나오지 않는지 초조해하고 항의하면서 에너지를 너무 많이 소모했다.

한 가지 다행이라면, 이 사건이 억눌려 있었던 목소리들이 광장에 나올 수 있는 기회가 됐다는 점이다. 한 청년은 이렇게 말했다. “노조 있는 회사에 다니고 싶습니다.” 대통령 파면은 사회를 정상화하는 시작일 뿐이다. 후퇴한 모든 것들을 제자리에 돌려놓고 이다음 세계를 논의해야 한다. ‘광장’의 민주주의를 ‘일터’로 옮겨놓기 위해서도. 탄핵이 모든 것을 해결해주지 않는다는 것은 8년 전 이미 경험했다.

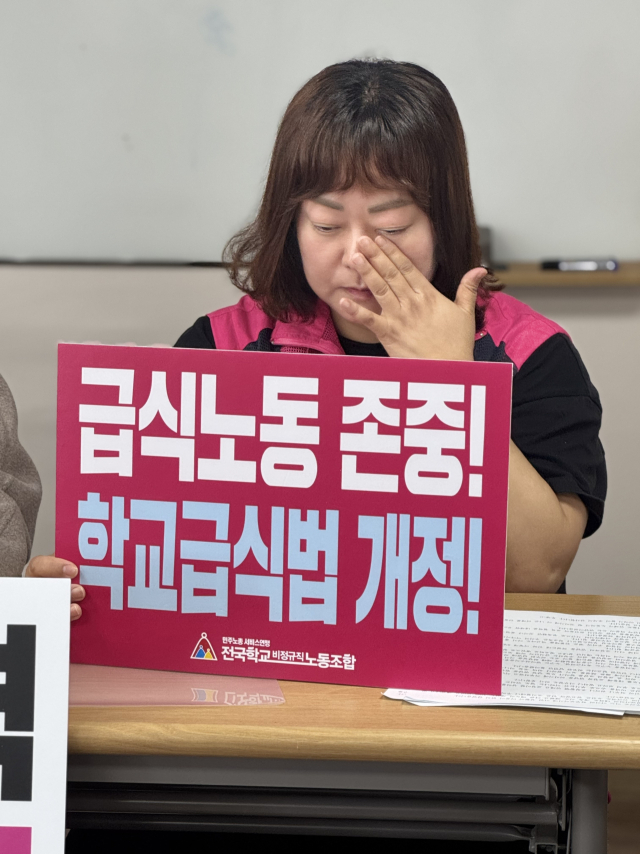

![“폐결절 진단에도 출근”…급식실 폐암 산재 늘어도 안전은 사각지대 [미드나잇 이슈]](https://img.segye.com/content/image/2025/04/15/20250415519411.jpg)