“연체돼도 정부가 면제해줍니다. 기다리면 됩니다.”

최근 신용카드 연체율이 2005년 카드 사태 이후 20년 만에 최고치를 기록했다는 뉴스에는 이런 댓글이 줄을 잇는다. 선거 때마다 등장하는 채무 탕감 정책을 두고 도덕적 해이 논란이 커지고 있다. 오죽하면 “빚을 못 갚는다”는 경고음에 ‘좀 기다리면 탕감받는다’는 냉소적 조언이 돌아올까.

채무 탕감 공약 남발에 국민 불안

개혁 없는 ‘돈 풀기’는 경제 위협

포퓰리즘(populism)은 라틴어 ‘populus(민중)’에서 유래한다. 미국에서는 대공황기 농민의 절규 속에서 ‘인민의 이름으로’ 태어났고, 대중의 분노와 불만을 정치 에너지로 전환하는 전략으로 발전했다. 정치학자 카스 무데는 포퓰리즘을 “부패한 엘리트와 순수한 국민의 대결로 세상을 재단하는 단순한 사고”라고 정의했다. 그 단순함이 선거에서는 통할지 몰라도, 경제에는 복잡한 파괴로 돌아온다. ‘선한 정책’의 역습이다.

2008년 미국 서브프라임 모기지 사태 이후 오바마 행정부는 ‘홈 어포더블 모디피케이션 프로그램(HAMP)’을 통해 주택담보대출을 갚지 못하는 채무자들에게 원리금 조정이나 탕감을 지원했다. 문제는 그다음이었다. 은행이 자발적으로 감면해주지 않자 정부가 세금을 들여 강제로 손실을 보전했는데 이때 “성실하게 원리금을 갚아온 사람은 바보냐”는 반발이 터져 나왔다. ‘전략적 디폴트(채무불이행)’도 사회적 문제로 떠올랐다. 일부는 고의로 연체하며 정부 구제를 기대했다. 당시 월스트리트저널은 “정부의 관대함은 더 많은 채무 불이행을 유도할 뿐, 위기를 끝내지 않는다”고 비판했다.

비슷한 일이 2022년 헝가리에서도 벌어졌다. 정부는 식료품 가격을 강제로 동결했지만, 몇 달도 안 돼 마트 선반은 텅 비고 제과점은 문을 닫았다. 공급자들이 손해를 견디지 못하고 시장에서 철수한 것이다. “포퓰리즘이 가격을 속이면 시장이 응징한다”는 경제학자들의 경고가 현실이 됐다.

지금 한국의 모습도 위태롭다. 취약 자영업자 차주가 42만 명을 넘어선 가운데, 21대 대선 공약도 채무 조정과 각종 금융 지원에 집중되고 있다. 이재명 더불어민주당 후보는 코로나 정책자금 대출에 대한 채무조정을 공약했다. 이외에도 정책자금 확대, 배드뱅크 설치 등 채무 부담 완화 정책을 빼곡히 제시했다. 김문수 국민의힘 후보는 ‘생계방패 특별융자’ 지원과 함께, 소상공인에게 1000만원 한도 신용카드를 발급하겠다는 공약 등을 내놨다. 단기적으로는 자영업자의 숨통을 틔울 수 있지만, 구조적인 위기 해소 정책과는 거리가 있다. 수혜 대상인 자영업자조차 더는 ‘달콤한 지원’에 쉽게 기대지 않는다. 반복된 포퓰리즘이 결국 더 큰 고통을 남긴다는 걸 경험했기 때문이다. 한 자영업자는 “포퓰리즘 정책으로 생각 없이 열었던 물탱크 수도꼭지를 또 틀까 그게 겁이 난다”며 “물이 넘쳐날 땐 좋지만, 마르면 고기들은 그대로 죽는다”고 씁쓸하게 말했다.

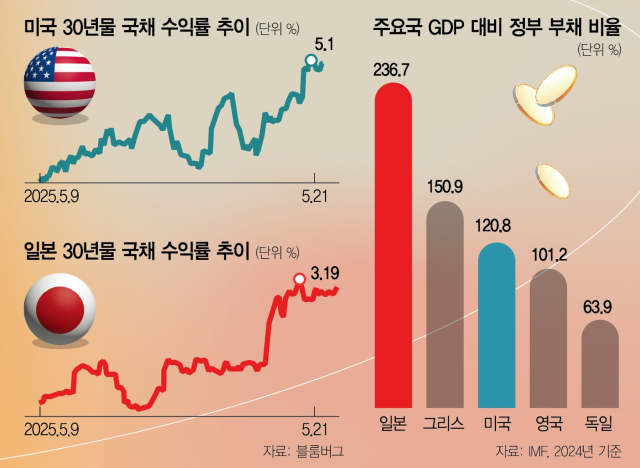

국가 재정은 이미 한계에 다다랐다. 코로나 이후 매년 100조원 안팎의 적자가 반복되고 있고, 국가 채무는 국내총생산(GDP) 대비 47%를 초과했다. 과거의 경제 위기와 비교했을 때, 현재 위기는 장기적이고 구조적인 문제를 내포하고 있다. 1997년 외환위기나 2008년 금융위기는 갑작스럽게 찾아온 급성 위기였고, 회복도 가능했다. 하지만 지금은 지속된 저성장과 고물가, 부채 누증이라는 구조적 병이 우리 경제를 잠식하고 있다. 그런데도 정치권은 구조적 개혁 없이 여전히 ‘돈 풀기’와 ‘부채 탕감’만 외친다. 포퓰리즘은 ‘지금 당장 인기 있는 일’을 위해 ‘지속 가능한 구조’를 희생시킨다. 민주주의와 경제 모두를 병들게 만든다. 포퓰리즘의 달콤한 물줄기는 잠깐이지만, 고갈된 물탱크의 후유증은 오래간다.

![[만파식적] 일본판 트러스 쇼크](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/22/2GSWCCH3H3_1.jpg)

![[사설] “나라가 빚지면 안 된다는 건 무식” 주장하며 기본사회 꺼낸 李](https://newsimg.sedaily.com/2025/05/23/2GSWOX4PY7_1.jpg)

!['보모'가 된 국가, 부양책에 길들어진 시장...자본주의 위기 불렀다[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202505/23/c2b26ffa-6a6e-4de0-8aa8-b9f8ac617332.jpg)

![[사설] 나랏빚 걱정은 ‘무식한 소리’가 아니다](https://img.joongang.co.kr/pubimg/share/ja-opengraph-img.png)