도널드 트럼프 미국 대통령이 2월부터 주식 계좌를 휩쓸고 갔지만 한편으론 반가운 마음도 들었다. 자기 분야에서 묵묵히 경쟁력을 키워오던 기업의 주식을 할인가에 살 기회가 주어져서다. 전고점 대비 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 기업들은 평균 10.2%, 코스피 기업들은 평균 12% 세일 중이다.

문제는 우량주 고르기다. 트럼프라는 외생변수를 덜어내고 건실한 기업을 가려내야 하는데 그러려면 주력 사업이 시장 상황에 비춰 성장성이 있을지, 재무제표는 탄탄한지, 주주들에게 배당은 얼마나 주는지, 리더십 리스크는 없는지, 내재적 가치 대비 주가가 여전히 비싸진 않은지 등 종합적으로 봐야 한다. 내실이 단단한 저평가 우량주를 꼽을 수 있다면 하락장의 쓰라림은 희망으로 대체될 수 있다.

위기에도 대체할 희망이 없어 보이는 건 정치다. ‘어대명(어차피 대통령은 이재명)’ 분위기 속에 갈 길이 먼 국민의힘 경선 토론회를 보면 더 그렇다.

돌연한 계엄령 여파로 6월 대선을 앞두게 된 상황은 트럼프 관세전쟁 여파를 정면으로 맞은 주식 시장에 비견될 만하다. 대통령 탄핵으로 상처 입은 정치를 치유할 기회가 대선이라면 우량주 같은 후보들이 나서야 앞으로에 대한 기대감을 가질 텐데 어쩐 일인지 비전이 탄탄한 사람은 보이지 않는다.

비전의 자리를 대체한 건 노이즈다. “키도 큰데 뭐하려고 키높이 구두를 신냐” “코박홍(윤석열 대통령에게 코를 박을 정도로 90도로 아부한 홍준표)이라고 아느냐” “이재명보다 전과가 많다” 등 불필요한 네거티브 속에 정책에 대한 기대는 봄눈 녹듯 없어졌다. ‘계엄령 책임론’은 그나마 조연급 주제는 돼 보였으나 대통령제 보완 개헌 등 무게감 있는 논의로 이어지지 못하고 “사사건건 깐족대는 당 대표를 대통령이 참을 수 있었겠냐”는 인신공격으로 매듭지어졌다.

사실 ‘무근본 네거티브’ 화법이 득세한 건 어제오늘의 일은 아니다. 대정부질문은 국무위원 심기 건드리기 경연대회로, 국정감사는 피감인으로 하여금 상대 당을 비난하도록 압박하는 용도로 비화한 지 오래다. 무근본 네거티브는 내실 없음의 상징으로 여겨진다. 논리적·내용적 허점이 상대에게 들통나 기세로 때워야 할 때 주로 사용돼서다.

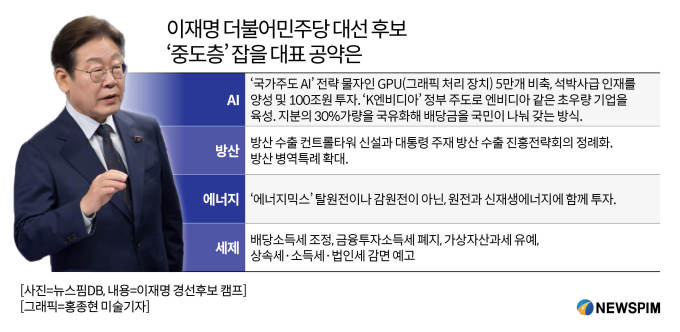

앙상한 대선 공약은 후보 혹은 정당의 싱크탱크 기반이 빈약한 결과물로 여겨진다. 선거 결과에 연연하기보다 전문가들에게 조언을 구하고 자기만의 지향점이 있는 정책에 골몰해 ‘정책비판형 네거티브’에 능숙한 저평가 우량주 후보를 보고 싶다. 미국·중국과의 인공지능(AI) 격차, 수도권과 지방은 물론 주거용과 상업용 부동산간 양극화, 사법제도 개혁 등 토론으로 보완해가야 할 예비 정책들이 산더미다.

![[부동산 인사이트] 왜 부동산 공약은 믿음을 잃어가는 것일까?](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202504/thumb/29500-72108-sample.jpg)

![트럼프 2기 혼돈의 100일…'불확실성 시대' 美경제부터 때렸다[글로벌 모닝 브리핑]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/28/2GRP308KH9_1.jpg)