기후변화로 겨울·봄 물부족

침엽수림 면적 갈수록 줄어

30년내 서울 9배 감소 위기

기후변화에 침엽수림 치명타

“국내 산림, 기후변화 적응력 낮아

고산·아고산 식생 밀려나게 될 것

수종 연구·쇠퇴 패턴 등 파악해야”

수령이 600년을 넘는 것으로 추정되는 경북 울진 소광리 ‘대왕소나무’가 최근 고사했다. 산림당국은 대왕소나무를 2014년 보호수로 지정해 관리해오다 지난해 7월 고사 징후가 확인돼 긴급조치에 나섰지만 끝내 고사를 막진 못했다.

이 대왕소나무가 있는 울진 산림유전자원보호구역 내에서는 대왕소나무와 같은 금강소나무의 집단 고사가 2015년부터 확인되고 있다고 산림당국은 설명했다. 전문가들은 기후변화로 인한 겨울철 강수량 부족·봄철 가뭄 등 수분 스트레스를 이들 금강소나무 고사의 원인으로 지목하고 있다.

이런 가운데 올 8월 발표 예정인 ‘한국 기후변화 평가보고서 2025’엔 미래 우리나라에서 대왕소나무와 같은 침엽수가 쇠퇴할 것이라는 경고가 주요하게 담기는 것으로 확인됐다. 구체적으로 탄소 배출이 현 추세대로 이어진다면 30년 내 우리나라 침엽수림이 서울 면적의 9배 가까이 줄어든다는 연구결과가 제시될 예정이다.

정부는 2010년, 2014년, 2020년 세 차례 한국 기후변화 평가보고서를 냈고 이번에 준비 중인 건 4차 보고서다. 이 보고서는 한반도를 대상으로 2020년부터 최근까지 발표된 국내외 논문과 보고서를 분석·평가해 한국의 기후변화 동향과 전망을 집대성한다. 기상청과 함께 4차 보고서 작성에 참여하는 환경부 산하 국립환경과학원은 지난달 기후변화 영향·적응 관련 보고서 초안을 마련해 최종 보고회를 진행했다.

5일 더불어민주당 박홍배 의원실이 국립환경과학원으로부터 제출받은 관련 자료에 따르면 연구진은 산림 부문 기후변화 영향·적응 전망과 관련해 최종적으로 국내외 논문과 정부 보고서 총 50건을 보고서 작성에 활용하기로 했다. 구체적으로 넓은 지역에 걸쳐 침엽수림이 줄고 상록활엽수림과 낙엽활엽수림이 늘어날 것이란 예측 결과가 담길 예정이다.

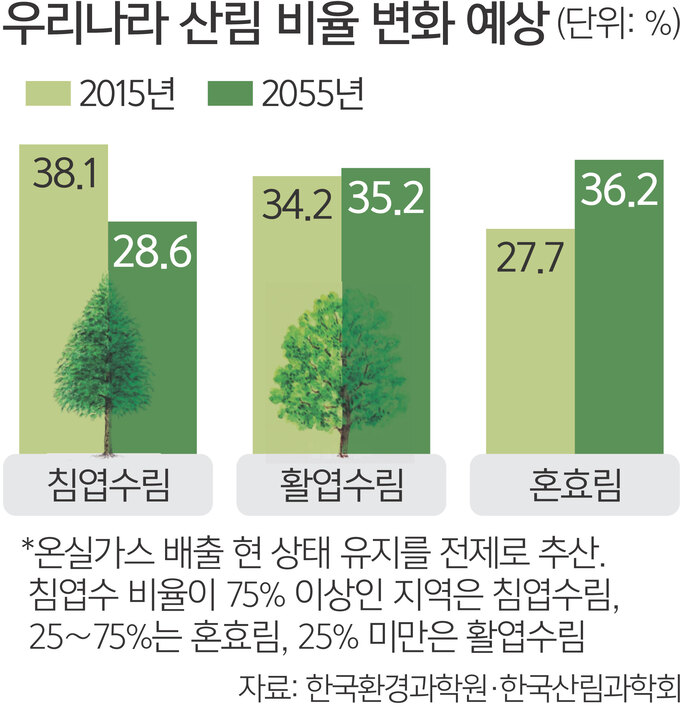

이 전망의 근거가 된 연구를 살펴보면 실제 우리나라 산림은 2015년 기준으로 38.1%이던 침엽수림 비율이 10%포인트 가까이 떨어져 2055년 28.6%까지 내려앉을 것으로 예상됐다. 반면 활엽수림과 혼효림(침엽수·활엽수 혼합 숲)은 같은 기간 각각 1.0%포인트(34.2%→35.2%), 8.5%포인트(27.7%→36.2%) 증가했다.

면적으로 따졌을 때는 2055년까지 서울 면적(605.2㎢)의 8.8배 수준(5351㎢)의 침엽수림이 활엽수림이나 혼효림으로 바뀌는 것으로 전망됐다. 이번에 대왕소나무 고사로 관심을 모으고 있는 울진 산림유전자원보호구역이 있는 대구·경북 지역의 경우 같은 기간 서울 면적보다 20% 정도 넓은 침엽수림(754㎢)이 다른 종류로 전환되는 모습이었다.

산림청 관계자는 대왕소나무 등 금강소나무의 집단 고사 현상과 관련해 “현장을 확인한 모든 전문가가 고사 원인으로 기후변화로 인한 수분 스트레스를 지목했다”며 “나무가 광합성을 하려면 수분이 필요하다. 겨울철 강수량 부족과 봄철 가뭄이 심화하면 광합성 능력이 떨어지는 반면 고온 때문에 호흡량은 오히려 늘어 탄수화물 소비량이 증가하면서 탄수화물 부족으로 고사 현상이 나타난다”고 설명했다.

환경과학원 보고서 연구진은 “미래 우리나라 산림은 기후변화 적응 속도보다 기후대 이동속도가 더 빨라져 구상나무, 분비나무와 같은 고산(해발 1500∼2500m)·아고산(해발 1000∼1500m) 식생은 저지대 식생과의 경쟁에서 밀려나게 될 것으로 전망된다”며 “우리나라 주요 수종의 쇠퇴 패턴을 파악하고 기후변화 적응 및 대응 수종에 대한 연구가 수행돼야 한다”고 강조했다. 대왕소나무와 같은 침엽수인 구상나무·분비나무는 멸종위기종으로 분류되는 수종이다.

김승환 기자 hwan@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[기고] 북극의 시한폭탄](https://news.koreadaily.com/data/photo/202502/04/a0b628c0-14fa-4f4c-b25c-1f25670dcc74.jpg)

![글로벌 무역구조 대전환… 美 25% 관세에 기업 생존전략 시험대 [AI PRISM*기업 CEO 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/05/2GOUODZD5D_1.jpg)

![[관세 전쟁] 美 LNG 수출 확대 프로젝트, 중국 보복조치로 좌초 위기](https://img.newspim.com/news/2025/01/21/2501211429586900_w.jpg)

![[ET대학포럼] 〈207〉글로벌 원전 산업으로의 도약을 위하여](https://img.etnews.com/news/article/2025/02/05/news-p.v1.20250205.80585239b1f74fb09cf9da3131c3372d_P3.png)