[비즈한국] 국내 플랜트 기업 두산에너빌리티가 한빛원전 5호기 부실공사 관련 한국수력원자력이 낸 손해배상 항소심에서도 일부 패소한 것으로 파악됐다. 2020년 시공사 두산중공업(현 두산에너빌리티)이 한빛원전의 원자로 헤드 관통관을 부실하게 시공했다는 의혹이 제기된 지 5년 만에 나온 결과다.

법원은 부실공사에 대한 손해배상 책임을 인정하면서도 당초 한수원이 제기한 420억 원대 청구액 가운데 약 83억 원만 배상액으로 정했다. 이는 1심 판결보다 14억 원가량 늘어난 금액으로, 항소심에서 두산에너빌리티의 책임 범위가 더 넓게 해석됐다.

#420억 원전 보수 공사 둘러싸고 소송, 한수원 ‘일부 승소’

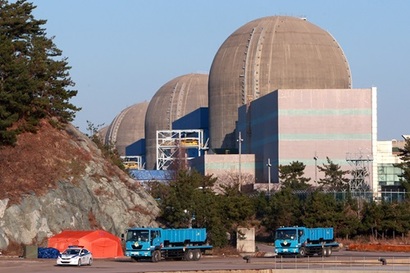

전남 영광 한빛 5호기 부실공사를 둘러싼 원전 운영 주체 한국수력원자력(한수원)과 시공사 두산에너빌리티의 법적 공방에서 법원이 1심에 이어 2심에서도 한수원의 손을 들어줬다.

비즈한국 취재 결과 지난달 27일 대구고등법원 제2민사부(재판장 김태현)는 한수원이 두산에너빌리티를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 법원은 “한빛 5호기 정지에 따른 채무불이행 또는 불법행위 책임으로, 한수원이 얻지 못한 전력판매이익, 매출원가로 회수할 것으로 기대하고 지출한 고정비, 한빛 5호기 가동정지 기간에 발전소 유지를 위해 지출한 전력구매비용 상당의 손해를 배상할 의무가 있다”고 밝혔다.

이번 판결에 따라 두산에너빌리티가 한수원에 지급해야 할 손해배상금은 82억 9400만 원 규모다. 앞서 지난해 2월 1심은 68억 5400만 원을 배상하라고 판단했는데, 항소심 재판부가 보수비용의 적정성 등을 다시 따져 전체 배상액을 높였다.

이 사건은 2020년 한빛 5호기 원자로 헤드 관통관 보수 작업 과정 중 발생한 하자시공 사태에서 시작됐다. 2018년 두산에너빌리티는 한수원으로부터 420억 원 규모 보수공사를 수주했다. 원자로 헤드는 원자로를 담고 있는 용기다. 관통관은 핵분열을 제어하는 제어봉의 통로가 되는 핵심 설비인데, 여기에 문제가 생기면 핵분열을 통제하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.

헤드 관통관 보수 작업은 내구성이 높고 부식균열에 강한 니켈 특수합금(‘알로이 690’)으로 용접해야 하는데, 두산에너빌리티 하청업체에서 관통관 일부에 기준에 맞지 않는 스테인리스 재질을 사용한 것이 뒤늦게 드러났다. 15kg 기준 알로이 690는 105만~120만 원대로 20만 원대 스테인리스와 비교해 5~6배 비싼 것으로 알려졌다. 하청업체의 무자격 용접사가 작업한 점도 문제가 됐다.

같은 해 여름 정기검사 기간 한수원이 이를 확인해 원자력안전위원회에 보고했고, 공식 조사에 나선 원안위는 2023년 한수원에 18억 원의 과징금을 부과했다. 당시 원자력안전위원회 국정감사에서는 “일반인도 구분할 수 있는 니켈 합금과 스테인리스를 작업자가 구분하지 못한 것은 이해하기 어렵다. 시공사인 두산중공업이 이를 알고도 묵인하고 원안위 조사 과정에서도 사실을 은폐하려했다”는 지적이 이어졌다.

#1심보다 두산 측 손해배상액 더 늘어

한수원이 두산의 하자시공 때문에 원전이 가동 중단됐다고 밝힌 기간은 한빛 5호기가 재가동 승인을 받은 2021년 1월부터 10월까지다. 두산에너빌리티는 법정에서 자사의 공사 행위와 가동 중단 사이에는 “인과관계가 없다”며 원자로를 정지시킬 정도의 하자가 아니었다고 주장했다. 하지만 법원은 “원자력 규제기관은 시공이 설계에 따라 엄격하게 이뤄지고 적절한 절차에 의하도록 감독할 필요가 있다”며 “원전 사고는 완벽한 복구가 사실상 불가능하고 피해 수습에만 엄청난 비용과 시간이 소요되므로 사고를 원천적으로 차단할 필요성이 높다”고 봤다.

1·2심 재판부 모두 두산에너빌리티의 안전규정 미준수와 부실시공 등 위반 행위를 인정했지만, 당초 청구액이 420억 5900만 원에 달했던 것을 고려하면 실제로는 한수원의 제한적인 승리에 그쳤다는 평가다.

지난해 1심에서 대구지방법원 경주지원은 두산에너빌리티의 손해배상 책임을 명확히 규정했다. 하지만 배상액은 68억 원대로 한정됐다. △한수원과 두산에너빌리티가 맺은 계약상 모든 책임은 전체 용역대금(420억 원) 한도를 초과할 수 없다는 조건과 △두산에너빌리티가 실제로 쓴 하자보수비는 배상금 산정에서 배제해야 한다는 법리 해석이 적용됐기 때문이다.

항소심 재판부 역시 한수원이 실제로 입은 손해는 518억 원에 달할 것으로 추정하면서도 손해배상액은 제한적으로 판단했다. 계약서상 최고 한도인 전체 용역대금에서 하자보수비(약 353억 원)를 공제한 82억 원만큼만 인정한 것. 518억 원에는 발전소 가동 중단에 따라 전력 생산이 멈추면서 발생한 매출 손실, 고정비(인건비·유지비), 전력구매비용, 과징금 등이 포함된다.

2심에서 배상액이 늘어난 결정적 요인은 ‘하자보수비 인정 범위’였다. 대구고법이 외주업체 비용 중 실제 투입 규모에 비해 과다 계상된 약 14억 원을 공제 대상에서 제외하면서 1심보다 최종 배상액이 확대됐다.

이 사안은 결국 대법원으로 향하게 됐다. 2심 판결을 받아든 한수원과 두산에너빌리티가 최근 상고한 것으로 확인됐다. 쟁점이 된 손해배상 범위와 책임 범위의 타당성 등을 놓고 대법원의 판단을 받겠다는 취지다.

원전 안전성과 대규모 손해배상 책임이 걸린 사안인 만큼 대법원의 최종 판단에 업계의 관심이 모인다. 이번 사건의 결론은 원전 시공 및 관리, 하자 책임의 산정 방식에 영향을 미칠 것으로 보인다. 한수원 관계자는 “법리 해석과 적용에 대한 대법원의 추가 판단을 받기 위해 상고했다”고 밝혔다. 두산에너빌리티 관계자는 “본 건은 현재 소송이 진행 중인 사안으로 별도의 공식 입장을 밝히기 어렵다”고 전했다.

강은경 기자

gong@bizhankook.com

[핫클릭]

· '은행보다 쏠쏠' JB우리캐피탈, 상반기 포트폴리오 뜯어보니…

· 콜레라 백신 점유율 100% '유바이오로직스', 빌 게이츠 방한에 주목

· [단독] 이재명 정부, 소멸했던 '대한민국 청와대' 상표 되살렸다

· [단독] 액토즈소프트, '미르의전설' IP 소송 대법원에 재상고

· '지분 반반' 여천NCC 부도 위기에 한화·DL 갈등 깊어가네

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>

![[ANDA 칼럼] 체코원전 재협상? 트럼프에 맞설자 한수원에 돌을 던져라](https://img.newspim.com/news/2025/05/14/2505141637380570.jpg)