이재용 삼성전자(005930) 회장이 10년 간 발목을 묶고 있던 사법 족쇄를 풀었습니다. 삼성물산·제일모직 부당 합병 및 불법 승계와 관련한 항소심에서 모두 무죄를 선고받으면서죠.

이 회장의 다음 스텝은 뭘까. 반도체 업계의 시각으로 봤을 때 그가 당장 해결해야 할 숙제들이 많습니다. 고대역폭메모리(HBM), 10나노급 6세대(1c) D램과 레거시 제품 감산, 파운드리 등 분야 별로 과제가 산적해 있는데요.

최근 업계에서 취재된 내용과 지난주 실적 컨퍼런스 콜 내용 등을 토대로 이 회장이 올해 집중적으로 들여다 볼 삼성 반도체 현황을 종합적으로 짚어보겠습니다.

HBM 엔비디아 퀄, 여전히 쉽지 않습니다

많은 분들이 궁금해하시는 5세대 HBM(HBM3E) 8단 취재 내용부터 말씀드리겠습니다. 최근 나온 외신의 퀄 통과 보도는 사실이 아닌 것으로 파악됐습니다.

지난해 10월 삼성전자의 3분기 실적발표회 날, 서울경제신문은 'A100' 등 엔비디아의 저사양 AI GPU용으로 삼성의 HBM이 공급되고 있다는 취재 결과를 보도드린 적 있는데요.

당시에는 '위험양산(risk production)'을 전제로 퀄 통과가 돼 실제 양산에 준하는 공급이 이뤄졌다고 합니다. 다만 이 과정 이후 엔비디아가 원하는 조건을 충족하지 못해 더이상 공급이 확장되지는 않은 것으로 전해집니다.

삼성전자 외에도 메모리 메이커들은 위험 양산을 시작하는 시점을 '퀄 통과'로 보는 경우가 많다고 합니다. 그래서 삼성전자도 지난 3분기 컨퍼런스콜에서 "HBM3E 퀄에서 유의미한 진전이 있다. 4분기 HBM3E 판매 확대가 가능할 것으로 전망된다"고 힌트를 준 것으로 추정됩니다.

8단도 고비고, 12단도 고비입니다. 지금 SK하이닉스(000660)가 퀄 통과를 마친 HBM3E 12단 역시 엔비디아 공급망을 뚫기가 현재로서는 쉽지 않은 상황으로 파악됩니다.

지난달 있었던 4분기 실적 발표에서 삼성전자는 HBM3E '개선 제품'을 내놓으며 반전을 노린다고 했는데요. 김재준 삼성전자 부사장은 "일부 고객사에 HBM3E 개선 제품을 1분기 말부터 공급하고, 가시적인 공급 증가는 2분기부터 있을 것"이라고 발표했는데요. HBM 구조를 다시 설계하고 공정에 필요한 재료·장비 등을 개선하는 작업을 진행하고 있는 것으로 보입니다. 8단·12단 제품 공히 해당되는 것이겠지만, 올해 유행인 12단 제품에 힘을 집중할 것으로 예상됩니다.

차세대 메모리 개발, 레거시→첨단 전환도 과제

삼성은 1c D램 개발도 진행하고 있습니다. 당초 회사 내부에서는 1c D램에 관한 양산승인 목표 시점을 5월로 잡은 것으로 파악하고 있었는데, 이 목표 시점이 올 하반기로 밀릴 수 있다는 내용도 최근에 추가취재 됐습니다. 거의 재설계에 가까운 수준의 개발이 이뤄지고 있는 것으로 알려졌습니다.

1c D램은 삼성전자의 자존심 문제입니다. 경쟁사인 SK하이닉스는 지난해 1c D램 개발을 끝내고 양산 시작 소식도 알렸는데, D램 1위 기업인 삼성전자의 로드맵은 다소 뒤처지고 있는 상황입니다.

칩 개발은 HBM 사업과도 직결돼 있습니다. 연말 양산 예정인 HBM4에 최초로 1c D램을 활용할 예정이어서인데요. 사실 HBM에서 TC-NCF 같은 패키징 방식보다 더 중요한 건 단일 D램, 말그대로 '코어' 다이의 성능입니다. 1c D램의 성능이 잘 나와야 패키징 후에도 칩 성능을 보장할 수 있을 것으로 보입니다.

1분기는 메모리 시황마저도 안갯 속입니다. 특히 PC·IT 기기용 시장수요가 좀처럼 살아나지 않으면서인데요. 삼성전자는 실적발표회에서 "범용 제품 가격 하락이 영향을 주면서 1분기 D램 비트가 한자릿수 후반 감소할 것"이라고 밝히기도 했습니다.

CXMT 등 중국 업체들의 저가 메모리 공세도 나날이 심화하고 있습니다. 증권 업계 일각에선 HBM, 단일 메모리 사업에서 고전하며 DS부문이 1분기 적자를 기록할 수 있다는 끔찍한 전망도 내놓고 있습니다.

삼성전자는 이러한 문제에 대응하기 위해 최첨단 D램 생산량을 올리겠다고도 언급했습니다. 중국 업체들의 추격을 방지하고 이윤이 많이 남는 고성능 D램 생산에 집중하겠다는 건데요. 시장조사업체 트렌드포스가 지난해 12월에 낸 리포트를 참고해 보면, 이 경향은 뚜렷합니다.

우선 투입하는 D램 웨이퍼 수는 지난해 4분기 월 68만 장에서 1분기 66만장으로 소폭 감소할 예정입니다. 실적 발표회에서 설명한 ‘공정 전환으로 인한 비트 감소(bit loss)’로 추정해봅니다. 삼성전자의 언급대로 최첨단 D램인 10나노급 5세대(1b) D램의 생산 비율도 상당히 높아집니다. 2024년 연말 기준 7%였던 1b D램 생산 비중이 올해 31%까지 올라갑니다. 평택 2공장과 화성 15라인 위주의 1b D램 공정전환이 있는 것으로 알려졌습니다.

지난해까지 생산 비중이 가장 높았던 레거시 제품인 10나노급 3세대(1z) 제품은 최대 지분을 잃습니다. 작년까지 15% 정도를 차지했던 2세대(1y) 제품도 한 자릿수대로 떨어질 것으로 관측됩니다.

낸드 분야에서도 레거시 D램 감산과 고성능·고부가 제품 위주의 공정 전환이 있을 것으로 보입니다. 삼성전자 측은 실적발표회에서 "1분기 V8(236단), V9(286단) 낸드로 전환하고 고용량 QLC 판매도 확대해 나갈 것"이라고 밝혔습니다. 중국 시안(V8)과 P4(V9) 위주의 신규 투자 및 공정전환이 지난해부터 지속돼 왔습니다.

파운드리 공정도 올해는 투자를 상당히 보수적으로 진행할 것으로 예상됩니다. 삼성 파운드리 사업부는 지난해 설비투자액 10조 원 대에서 올해 5조 원 수준으로 대폭 삭감할 것으로 파악이 되는데요. 아무래도 원인은 고객사 수주 부진 문제가 가장 큽니다.

2나노 공정 전환 투자가 올 상반기께 마무리되고, 3나노 이하 공정에서는 시험라인 외 특별한 생산 능력 확장이 계획돼 있지 않은 것으로 파악됩니다. 올해 2나노 1세대 공정 양산, 내년 2나노 2세대 양산 목표를 위해 고객사 제품 설계를 시작했다는 내용이 4분기 컨퍼런스콜에서 새롭게 업데이트됐습니다.

이재용, '스타게이트' 3자 회동으로 경영 스타트…반도체 제국 재건할까

삼성전자의 메모리·파운드리 현황을 짚어보면 정말 쉽지 않은 상황입니다. 이러한 상황에서 이재용 회장을 괴롭게 하던 사법 리스크가 해소됐고, 본격적으로 경영에 나설 수 있는 조건이 갖춰진 건데요.

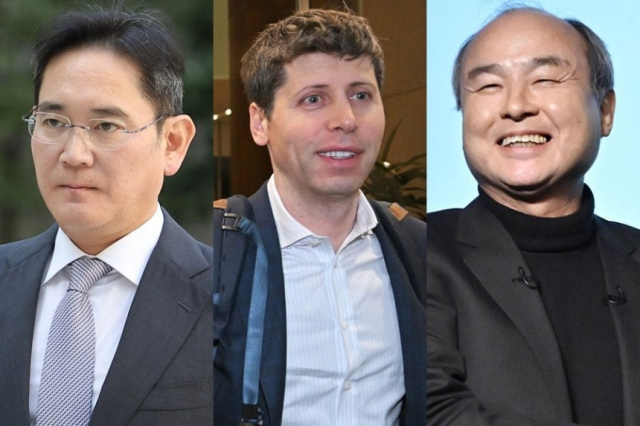

이 회장은 항소심이 끝난 바로 다음 날, '오너의 존재감'을 보여주는 거대한 미팅을 진행했습니다. 한국을 방문한 샘 올트먼 오픈AI CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장을 삼성 서초사옥에서 만났기 때문인데요.

720조원 AI 프로젝트인 스타게이트 연합 전선에 삼성이 참전할 수 있다는 가능성을 알리면서, 부진의 늪에 빠진 HBM·최고급 D램·파운드리에서 전세 역전을 할 수 있는 좋은 찬스를 잡았습니다.

이처럼 세계 최대 빅테크 CEO들과의 긴밀한 협력은 물론 탄탄한 조직관리로 삼성 반도체가 마주한 기술과 수주에 관한 문제를 해결할 수 있을지 주목됩니다. 오늘의 하이엔드 테크는 여기까지 입니다. 수요일도 좋은 하루 되세요!

![[사설] 한·미·일 AI 동맹… 딥시크 충격파 넘는 계기 되길](https://img.segye.com/content/image/2025/02/04/20250204519103.jpg)