깔때기 모양 분쇄기에 울퉁불퉁한 돌덩어리를 넣자 요란한 굉음이 울린다. 잘게 부서진 광석이 컨베이어 벨트를 타고 선별 장치로 옮겨진다. 섞여 있던 입자들이 두 갈래로 갈라져 떨어진다. 금속을 품은 유용광물은 한쪽으로, 경제적 가치가 낮은 맥석광물은 다른 한쪽으로 흘러간다. 맥석광물도 일부는 다시 가공돼 건설용 자재나 산업 원료로 재활용된다. 채굴된 돌덩이가 스마트폰과 전기차 배터리에 필요한 ‘핵심 광물’로 변신하는 과정이다.

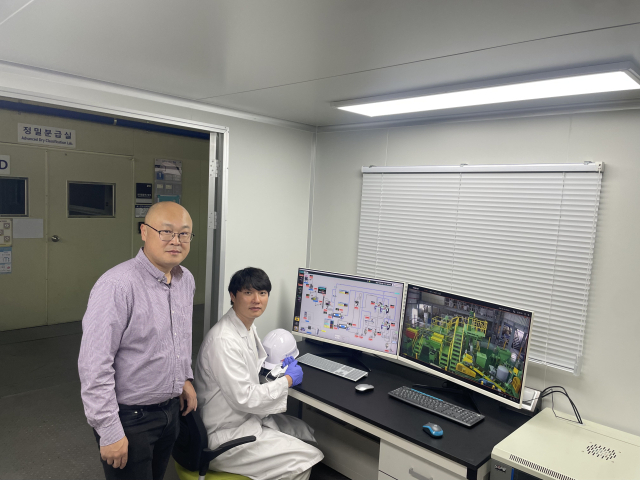

이달 10일 서울경제신문이 찾은 대전 유성구 한국지질자원연구원(KIGAM) 선광·제련 일관작업장에서는 자원 회수 연구가 한창이었다. 서주범 자원회수연구센터장은 “앞으로 핵심 광물 회수와 재자원화의 핵심은 탄소 발자국을 얼마나 줄일 수 있느냐에 달려 있다”며 “이곳은 전 과정이 실험실 내에서 통합적으로 이뤄지기 때문에 탄소 배출을 최소화할 수 있다”고 설명했다.

광석 속 1% 원소 찾아라…탈중국 위한 핵심 광물 ‘선광’ 연구 한창

최근 중국의 희토류 공급망 독점 여파로 ‘자원 회수’의 중요성이 한층 부각되고 있다. 자원 회수는 광물이나 폐자원 속에 포함된 유용 금속을 분리해 다시 얻는 과정이다. 지질자원연구원은 희토류를 비롯한 각종 핵심 광물의 회수와 재자원화 기술을 확보하기 위해 2022년 ‘자원활용연구본부’를 출범시켰다. 자원회수연구센터·자원순환연구센터·자원소재연구센터·탄소자원화연구실로 구성된 본부는 부산물과 폐기물 등 순환 자원에서 유용 금속을 회수하고 환경 부담을 최소화하는 저탄소 기술 개발을 목표로 하고 있다.

자원 활용 연구의 출발점은 ‘선광(選鑛)’이다. 선광은 광석에서 유용광물을 골라내는 첫 단계로 자원 회수의 기본이자 가장 중요한 공정이다. 자연에서 채굴된 광석은 그대로 사용할 수 없다. 연구진은 광석을 잘게 분쇄한 뒤 밀도·자성·표면 특성의 차이를 이용해 금속이 25% 안팎으로 농축된 ‘정광(精鑛)’을 얻는다. 예를 들어 구리 광석에는 구리가 약 0.5%밖에 포함돼 있지 않지만 선광 과정을 거치면 구리 함량이 25~35% 수준으로 높아진다. 이후 정광을 제련해 순도 99% 이상의 구리를 생산한다.

한국은 주로 칠레 등 자원 부국으로부터 ‘정광’ 형태로 광물을 수입한다. 광석 그대로는 금속 함량이 낮아 무겁고 부피가 크기 때문에 운송비가 막대하지만 선광을 통해 금속 비율을 높인 뒤 정광으로 수출하면 경제성이 크게 개선된다. 또한 선광은 제련 단계에서 발생하는 부산물을 줄이는 효과도 있어 환경 부담을 낮추는 핵심 기술로 평가된다.

선광은 자원 고갈과 공급망 불안이 맞물리면서 중요성이 최근 더욱 커지고 있다. 중국이 희토류나 흑연 등 광물의 수출을 제한할 때마다 국내 산업 전반이 큰 타격을 입기 때문이다. 중국이 아닌 다른 나라에서 광석을 확보하더라도 독자적인 선광 기술이 없으면 결국 정광 수입에 의존할 수밖에 없는 실정이다. 지질자원연구원은 이러한 한계를 극복하기 위해 자원 회수를 위한 다양한 기술을 개발했다. 특히 핵심 광물 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 선광 및 제련 기술, 디지털 기술을 융합한 스마트 선광 기술, 국내 부존 바나듐 광석 선광 및 제련 기술, 희토류 선광 및 분리 정제 기술 등 다수 기술을 기업에 이전해 실증 연구에 앞장서고 있다. 서 센터장은 “과거에는 광석 속 금속의 품위가 5% 이하라면 가공비가 더 들어 개발을 포기했지만 지금은 0.5%만 돼도 채굴을 해야 하는 시대”라며 “결국 기술이 자원 고갈을 메우는 유일한 수단이자 자원 안보의 핵심”이라고 말했다.

고려아연·인니 대학과 협력해 니켈 선광 기술 개발

하지만 애써 개발된 기술도 채굴 현장을 확보하지 못한다면 유효성을 테스트할 수 없어 무용지물이 된다. 이에 지질자원연구원은 다양한 국가와 협업하고 있다. 니켈 매장량과 채굴량 세계 1위인 인도네시아의 반둥공과대(ITB), 고려아연 등과 협력해 국내외 저품위 니켈광을 대상으로 선광 기술을 개발 중이다. 호주 연방과학산업연구기구(CSIRO)와 저농도 희토류 자원을 고효율로 선광하는 기술도 연구한다. 현장에서 만난 한성수 자원회수연구센터 선임연구원은 “한국은 자원을 선광하고 제련해 중간재로 가공하는 ‘중간산업’에서 선진 기술력을 갖고 있지만 다양한 기술 개발과 연구를 추진해 자원이 부족하다는 약점을 극복하고 있다”고 설명했다.

실험실에서 효율적인 연구를 통해 기술을 개발한 후 이를 검증하기 위해서는 기업의 참여가 필요하다. 하지만 선광은 광석 속 극소량의 광물을 캐내는 일인 만큼 경제성이 높지 않아 기업의 진출이 쉽지 않다. 많은 국내 기업이 핵심 광물 재자원화에 나서고 있지만 원광석 단계까지 나아간 경우는 드물다. 서 센터장은 “유효한 원광석에서 광물을 회수하는 기술은 한국이 중국에 결코 뒤처지지 않는다”며 “중국 의존도를 낮추지 못하면 계속 시장의 상황에 영향을 받는 만큼 국가 간 활발한 협력망 구축을 통해 기업이 광산 단위까지 진출할 수 있는 기회를 많이 마련해야 한다”고 말했다.

![[만화경] AI 심장된 인조 다이아](https://newsimg.sedaily.com/2025/10/14/2GZ6CZU2IK_1.jpg)