이재명 대통령이 과학기술 인재 확보를 통해 과학기술 강국으로 거듭나겠다는 비전을 밝혔지만 연구 현장의 반응은 냉랭했다. 특히 인재 유인책이 연 1억 원 지원으로 최고 석학 100명 이상을 확보하겠다는 수준에 머무는 등 현장의 기대치를 크게 밑돌자 실효성 있는 근본적 대책이 필요하다는 쓴소리가 잇따랐다. 실질적으로 과학기술 인재들이 제대로 된 성과 보상을 받을 수 있는 민간기업을 육성하고 정부 인공지능(AI) 지원의 최우선순위에 과학기술 연구를 위한 AI 혁신을 두는 등 보다 현실성 있는 대책을 내놓을 필요가 있다는 지적이다.

이 대통령이 7일 대전 유성구 국립중앙과학관에서 주재한 ‘다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국’ 국민보고회 및 토론회에 참석한 연구자들은 정부의 인재 대책을 보완해야 한다고 입을 모았다. 특히 정부가 내년 신설하기로 한 ‘국가과학자’ 제도에 대한 지적이 나왔다. 김효이 이너시아 대표는 “(정부가) 국가과학자를 양성한다고 해봤자 이공계 학생들은 ‘어떻게 해야 돈을 많이 벌지’라는 고민을 할 수밖에 없다”며 “인재 양성은 결국 과학자가 돈을 잘 버는 세상을 만드는 것이고, 그러려면 최근 반도체 호황에 처우를 크게 높인 SK하이닉스처럼 산업계 부흥부터 정부가 이끌어야 한다”고 조언했다.

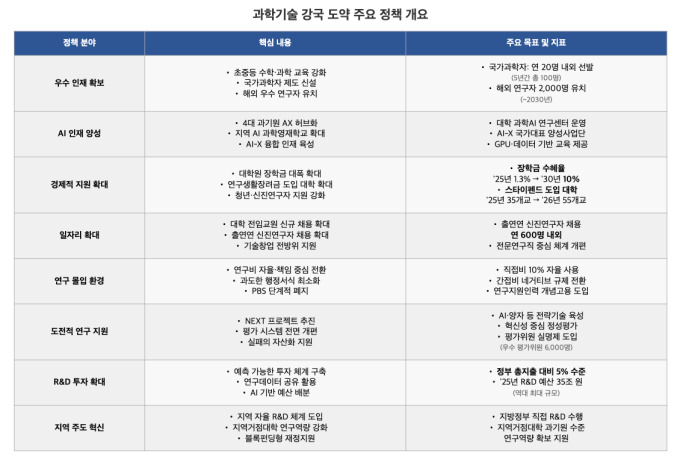

정부가 내년 도입하는 국가과학자 제도는 세계적 수준의 연구 업적을 낸 최고 석학을 매년 20명, 2030년까지 100명을 선정해 연구활동지원금을 연 1억 원씩 지원하는 것으로, 이날 행사에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 발표했다. 하지만 20년 전 같은 이름의 제도로 정부가 연 30억 원을 우수 과학자에게 지원했지만 큰 효과가 없었다. 현재 국내 인재들의 주요 행선지 중 한 곳인 중국의 경우 이보다 훨씬 파격적인 조건으로 해외 인재를 유치하고 있다는 점에서도 이번 제도 도입 효과에 대한 관계자들의 기대감은 낮다.

이날 현장 발언을 한 백세현 한양대 연구원은 “국가과학자 지원 대상으로 청년 과학자의 비중을 늘려달라”며 “30년 뒤 (원로 과학자가 돼야) 가능하다는 기대감보다는 당장 청년도 지원받아 성장할 수 있다는 생각이 들게 해달라”고 말했다.

원로 과학자들의 생각 또한 비슷하다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 국가과학자 제도를 두고 “‘꼬맹이 스타 과학자’를 만들자는 얘기”라고 꼬집으며 “정부가 스타 과학자를 키우겠다는 발상 자체가 낡았다”고 했다. 국가과학자라는 스타 과학자를 키워도 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’ 격으로 이들을 중국에 빼앗기는 일이 빈번한 만큼 인재 유출을 막는 것이 급선무이며 정부 정책 역시 스타 과학자에 집중하기보다는 이공계 전반의 처우 개선으로 인재 풀 자체를 넓히는 게 우선시돼야 한다는 취지다.

실제로 열악한 처우로 인한 두뇌 유출은 심해지고 있다. 이론물리학자 이기명 고등과학원(KIAS) 부원장, 탄소나노튜브(CNT) 권위자 이영희 성균관대 석좌교수, 송익호 한국과학기술원(KAIST) 명예교수 등 국가적 석학들이 최근 잇달아 중국으로 이적했다. KAIST와 정부출연연구원을 겨냥한 중국의 포섭 시도 또한 끊이지 않는다. 최근 한국은행 보고서에 따르면 국내 이공계 인력 42.9%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있으며 특히 20~30대 젊은 연구자층에서는 그 비율이 70%에 달했다. 스위스 국제경영개발원(IMD)의 ‘해외 고급 인재 유치 매력도’에서 한국은 64개국 중 38위에 머무른다.

열악한 연구 환경을 극복할 또 다른 해법으로 AI가 제시됐다. 유용균 한국원자력연구원 책임연구원은 “과학기술을 위한 AI가 필요하다”며 “우리가 연구개발(R&D) 투자를 많이 하지만 그만큼 성과가 안 나는 것은 연구 지식은 복잡하게 쌓여가지만 이것을 압축해서 활용하지 못하고 있기 때문”이라고 짚었다. 그는 “AI가 연구를 수행하고 논문까지 정리할 수 있는 시대가 온 만큼 정부가 AI를 활용해 국내 과학기술계 패러다임을 바꾸는 데 공격적 목표를 설정해달라”고 주문했다. 실제 단백질 분석 AI ‘알파폴드’를 개발한 구글 딥마인드 연구진이 지난해 노벨화학상을 받으며 전 세계적으로 연구 현장의 AI 혁신이 가속화하고 있다. 우리 정부도 ‘과학기술을 위한 AI 국가 전략’으로 대응에 나섰지만 무엇보다 이를 인재 전략과 연계시켜 인프라 부족 등 열악한 연구 환경을 개선해 연구자를 끌어올 수 있도록 만드는 게 중요하다는 것이다.

이 대통령은 이날 제기된 의견을 정책적으로 검토해보겠다고 밝히며 실질적 대책의 하나로 과학기술판 재도전 펀드 신설을 제안했다. 재도전 펀드는 창업 실패자를 오히려 우대해 금융 지원을 해주는 제도로 2030년까지 1조 원 규모로 조성될 예정이다. 과학기술계 역시 연구자들이 실패와 상관없이 정부 지원을 받으며 R&D와 딥테크 창업에 꾸준히 도전할 수 있는 금융 대책을 검토해보기로 했다.