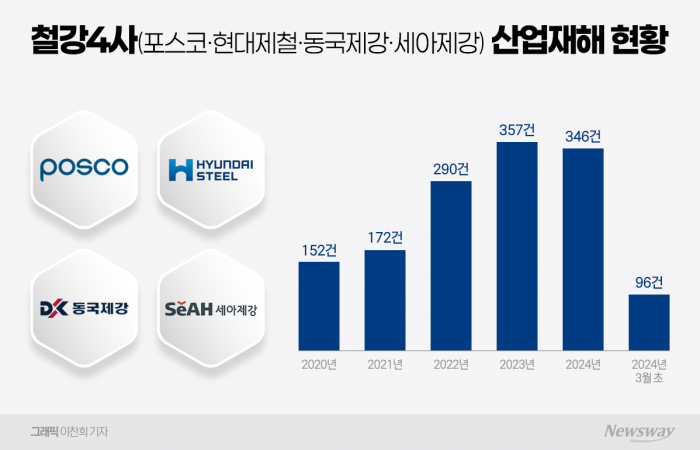

국내 철강업계의 산업재해 발생 건수가 계속해서 증가하고 있다. 지난해 철강 4사(포스코·현대제철·동국제강·세아제강)의 산재 신청 건수는 346건으로 4년 전 대비 128% 늘었다. 특히 포스코와 현대제철의 산재 신청이 4사 전체의 대부분을 차지하면서 안전관리의 실효성을 높일 방안이 요구되는 상황이다.

포스코·현대제철 산재 증가···4년간 사망사고 20건

15일 근로복지공단으로부터 입수한 국내 철강기업 산업재해 정보공개 자료에 따르면 최근 약 4년(2022년~2025년 3월) 간 철강 4사의 산업재해 신청은 총 1413건이다. 이 가운데 산재 신청 승인은 927건으로 나타났다.

이들 4사의 산재 추이 현황을 살펴보면 ▲2020년 152건에서 ▲2021년 172건 ▲2022년 290건 ▲2023년 357건▲2024년 346건까지 증가세를 보이고 있다. 2020년 산재 현황과 비교하면 4년 새 128% 급증한 수치다. 또, 올해 3월까지 산재 신청은 총 96건(승인 54건)으로 확인됐다.

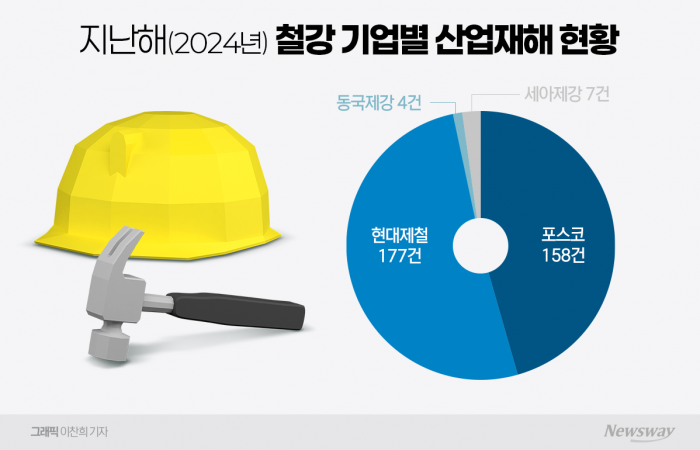

철강사들의 산업재해 발생 증가세는 포스코와 현대제철 두 기업에서 사고가 반복적으로 발생하는 데에 따른 것으로 풀이된다. 실제 포스코의 산재 신청 건수는 2022년 87건에서 지난해 158건으로 두 배 가까이 늘었다. 같은 기간 현대제철은 192건에서 177건으로 소폭 감소했지만, 2020년(148건) 대비로는 증가한 수치다. 실제로 최근 4년간 양사에서 발생한 산업재해 사망사고는 확인된 것만 총 20건(승인 7건)에 이른다.

이 가운데 현대제철의 산재 신청 건수는 4년간 926건(승인 711건)으로, 철강 4사 전체의 절반 이상을 차지했다. 이어 포스코가 426건, 세아제강 42건, 동국제강 19건으로 뒤를 이었다.

산재 유형을 들여다보면 현대제철은 사고성 산재가 352건으로 질병 산재(346건)를 소폭 웃돌았다. 포스코는 같은 기간 질병 산재가 98건, 사고성 산재가 68건으로 집계됐다. 일반적으로 산업재해는 질병으로 인한 직업성 산재와 사고로 인한 사고성 산재로 나뉘며, 이 가운데 사고성 산재는 골절, 파열·열상, 화상 등이 주를 이룬다.

'안전경영' 앞세웠지만···반복되는 중대재해 발생

국내 철강업계 1,2위인 포스코와 현대제철에서 중대재해가 잇따르고 있는 가운데 이들 기업이 줄곧 앞세운 '안전 경영' 방침과는 사뭇 다른 행보를 보이고 있다.

우선 포스코는 경영 방침 중 안전보건을 최우선의 가치로 삼고 있다. 안전 방침의 주요 내용은 ▲유해위험요소 사전 파악 및 지속적인 개선 ▲설비 및 기계·기구의 안전성 확보 ▲안전보건경영체계 구축 등이다. 여기에 회사는 '2023 지속가능경영보고서'를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 5대 전략 중 하나로 안전·보건 및 근로 환경에 중점을 두겠다고 밝히기도 했다.

작년 연말엔 정기 그룹 인사를 통해 안전 담당 임원을 일부 교체하고, 안전 담당 조직을 강화했다. 특히 작년 포스코 사업장에서 화재 사고가 반복적으로 발생했던 만큼 안전한 사업 환경 조성에 더욱 힘을 주겠다는 움직임이다.

현대제철도 회사 경영의 핵심가치를 '안전'으로 내세우고 있다. 작년 신년사에서 서강현 사장은 "안전은 기업 경영의 필수 요소를 넘어 인간의 기본권과 연계되는 사회의 핵심덕목으로 가치가 확장되고 있다"며 안전 문화 강화에 대한 필요성을 강조하기도 했다.

문제는 이 같은 움직임에도 두 기업을 비롯한 철강사들의 산재가 끊이지 않고 있다는 점이다. 올해 1분기(3월 초 기준) 포스코와 현대제철에서 발생한 사망사고 만 총 3건(포스코2건·현대제철1건)인 것을 미루어 봤을 때 철강 산업 현장에서의 안전 리스크는 여전한 것으로 보인다.

고윤기 로펌 고우 변호사는 "국내 철강 경기가 침체되다 보니 관련 기업들의 안전 투자가 어려워지면서 이와 같은 악순환이 발생하는 것으로 보인다"며 "회사와 개인이 때로는 안전을 위한 불편함을 감당해야 할 필요가 있으며, 합심으로 안전 강화를 위한 노력을 지속해야 한다"고 제언했다.

![[단독] 삼성·SK, 반도체 R&D 특별연장근로 특례 신청···주 64시간 ‘우회로’](https://img.khan.co.kr/news/r/700xX/2025/04/18/news-p.v1.20250418.e4ae5ba6baf048e0b691a96cee39579f_P1.webp)