일정한 형식에 맞춰 한 나라의 역사·국민성·이상 등을 상징하도록 정한 기(旗)를 국기라 하죠. 미국은 성조기, 일본은 일장기, 우리나라는 태극기가 국기입니다. 우리나라는 언제부터 태극기를 국기로 사용했을까요. 또 태극기에는 어떤 의미가 담겨있을까요. 약 140여 년에 달하는 우리나라의 상징 태극기의 변천사를 살펴볼 수 있는 전시 '태극기 함께 해온 나날들'이 광복 80주년을 맞아 서울 종로구 대한민국역사박물관 3층 전시실에서 열리고 있어요. 우리의 역사 속에서 태극기가 함께했던 순간들을 조명하고, 그 속에 담긴 의미와 마음을 되짚어보고자 마련된 전시인데요. 원지민·장이안 학생기자가 이도원 학예연구사와 함께 전시를 통해 태극기에 대해 알아보기로 했죠.

태극기는 흰 바탕의 중앙에 붉은색과 푸른색으로 이뤄진 태극 문양이 자리하고, 태극을 중심으로 네 모서리에 4괘를 둔 형태입니다. 흰 바탕 면은 밝음과 순수 그리고 전통적으로 평화를 사랑하는 우리의 민족성을 나타내요. 태극 문양은 음(陰·파랑)과 양(陽·빨강)의 조화를 상징하는 것으로, 우주 만물이 음양의 상호 작용에 의해 생성하고 발전한다는 대자연의 진리를 형상화한 겁니다. 또 4괘는 건·곤·감·리(이)로 각각 하늘·땅·물·불을 상징하죠. 전시실에는 우리가 익히 아는 붉은색이 위에 있고 파란색이 아래에 있는 태극을 둔 것과 다른 형태의 태극기들이 있었어요. 어떤 태극기는 태극이 회오리를 치는 것 같은 모양이었고, 어떤 태극기는 건곤감리 배치가 현대의 태극기와 달랐죠.

지민 학생기자가 "왜 태극기의 모양이 조금씩 차이가 있는 건가요?"라고 질문했어요. "국가의 상징으로 태극기가 공포된 것은 19세기 개항으로 근대적 외교 관계의 수립이 필요했던 1883년입니다. 당시 조선의 국왕인 고종은 근대적 외교와 통상을 담당하는 '통리교섭통상사무아문'을 통해 태극기를 국기로 선포했는데요. 큰 틀에서 태극과 네 개의 괘를 넣는다는 것 외에는 태극기를 제작할 때 참고할 규격이 없었어요. 우리가 아는 태극기의 형태는 대한민국 정부 수립 이후 정해진 것으로, 광복 이전 태극기는 태극의 모양과 괘의 배치가 다양하죠. 하지만 의미하는 바는 과거나 현재나 같아요."

전근대 왕조에서는 국가를 상징하는 국기가 아닌, 왕과 왕조를 상징하는 군왕기를 사용하곤 했어요. 또 본래 깃발은 군의 신호에서 중요한 역할을 했기 때문에 조선군을 상징하는 군기도 여럿 있었죠. 군기 중에도 태극 요소가 들어간 좌독기·태극문양기가 있었지만, 당시 군기의 역할과 기능은 근대 이후 태극기와는 많은 차이가 있죠.

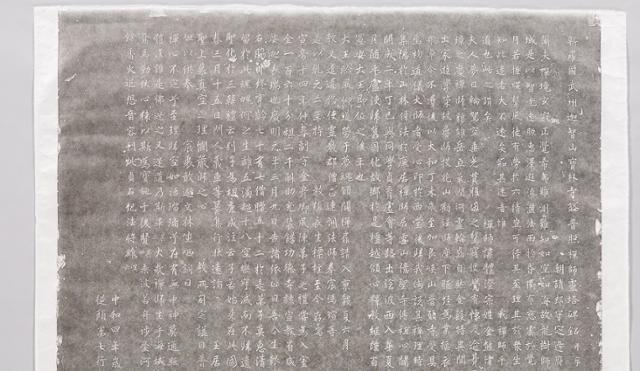

현재 남아있는 태극기 도안 가운데 가장 오래된 형태는 미국 해군성 항해국이 1882년 발행한 『해양국가들의 깃발』이라는 도서에서 볼 수 있습니다. 전 세계 49개국의 국기 및 항해 깃발 도안과 함께 수록된 태극기로, 조미수호통상조약(1882) 당시 양국이 교환한 국기를 참고한 것으로 보여요. 소중 학생기자단은 전시실에 있던 『해양국가들의 깃발』 속 태극기의 모습을 살피며 태극 모양이 회오리와 닮았고 4괘의 배치도 현대 태극기와는 다른 점을 알 수 있었어요.

"국내에서 가장 오래된 실물 태극기는 '데니 태극기'예요. 고종이 1891년 자주 외교를 지지했던 미국인 외교고문 데니에게 하사한 것이죠. 데니의 후손이 대대로 태극기를 보관했고, 1981년 고국으로 다시 돌아왔습니다."

이렇게 국제 사회에 조금씩 모습을 드러낸 태극기는 대한제국을 대표해 1900년 파리 만국박람회에도 등장했어요. 당시 만국박람회는 각국이 자국의 산업과 문화를 세계에 알릴 수 있던 무대였죠. 소중 학생기자단은 당시 만국박람회에 출품한 것으로 추정되는 삼층탁자장·향로·태극기를 함께 살펴봤어요. 자주국가로서 열강들 사이에서 어깨를 나란히 하고자 한 대한제국의 외교적 노력이 느껴지는 순간이었습니다.

1910년 경술국치로 일제에 나라를 강탈당한 뒤 태극기 사용은 금지됐어요. 하지만 우리 민족은 독립을 향한 의지를 포기하지 않았죠. 전시실에서는 독립운동과 관련 있는 여러 태극기를 만날 수 있었어요.

3·1운동 전후로 사용된 것으로 추정되는 진관사 태극기는 3·1운동 당시 불교계 독립운동을 주도한 백초월(白初月) 스님이 숨긴 것으로 알려져 있어요. 일장기의 붉은 원에 청색을 덧칠하고, 4괘를 그려 넣은 태극기로, 강한 항일(抗日) 의지를 엿볼 수 있죠. 3·1운동 이후 서울시 은평구 진관사 깊숙이 숨어 90년을 버틴 이 태극기는 2009년 부속건물인 칠성각(七星閣)을 해체·복원하는 과정에서 내부 불단(佛壇) 안쪽 벽체에서 독립신문류 19점과 함께 발견됐죠.

대한민국 임시의정원(오늘날 국회에 해당) 태극기는 중국 상하이 임시의정원에 게양했던 것으로 알려졌어요. 대한민국 임시의정원 의장 등을 역임한 김붕준과 아내 노영재가 1923경 직접 구입한 천으로 제작했죠. "대한민국 임시의정원 태극기는 광복 이후 한국으로 들어왔고, 장롱 깊숙한 곳에 고이 보관했다가 1987년이 되어서야 언론을 통해 세상에 공개됐어요. 4개의 괘를 자세히 보면 한 땀 한 땀 바느질한 자국을 볼 수 있죠."

앞서 광복 이전의 태극기의 모습은 형태가 다양하다고 했는데요. 1942년 대한민국임시정부가 태극기의 규격을 통일하려는 시도를 했어요. 다양한 형태로 제작되던 태극기의 도안·색상·비율을 통일한 제작양식 표준안을 마련한 겁니다. 하지만 일제강점기라는 시대적 상황상 널리 전파되지는 못했어요.

이안 학생기자가 "우리가 지금 사용하는 태극기의 형태는 언제 정해졌나요"라고 질문했는데요. 이 형태는 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립 이후 정해졌어요. 태극기의 제작법을 통일할 필요성이 커짐에 따라 정부는 1949년 '국기시정위원회'를 구성해 다섯 가지 태극기 도안을 두고 논의한 끝에 '국기제작법고시'를 공개했죠. 태극 무늬에서 빨강이 위로, 파랑이 아래로 가는 배치 및 깃면의 왼쪽 윗부분에 건, 오른쪽 아랫부분에 곤, 오른쪽 윗부분에 감, 왼쪽 아랫부분에 이를 각각 배열하는 오늘날의 태극기 형태가 나온 겁니다.

광복 이후 태극기는 대한민국과 대한민국 국민의 상징으로 80년간 희로애락을 함께했어요. 무운장구 태극기는 6·25전쟁에 참전했던 장병들이 조국수호를 맹세하고 무운을 기원하는 의미에서 각자 서명을 한 형태인데요. 태극무늬를 따라 적힌 '영웅출정 대한민국 국군 용사'라는 문구나 '백두산 봉우리에 태극기를 꽂는다'라는 다짐 등에는 민주주의를 수호하고, 조국의 통일을 염원하는 마음이 담겨있었죠.

도전의 순간에도 태극기는 우리의 상징으로 함께했습니다. 한국산악회에서 파견한 마칼루 학술원정대는 1982년 세계에서 다섯 번째로 높은 히말라야 마칼루 등정에 성공하여 정상에 태극기를 꽂았죠. 이 태극기에는 당시 등정에 참여한 사람들의 이름이 적혀있습니다.

독재를 타도하고 민주주의를 열망하던 대한민국 역사의 중요한 변곡점에도 태극기가 등장합니다. 전시실에는 1987년 남영동 치안본부 대공분실에서 고문으로 사망한 민주화운동가 고(故) 박종철의 추모 시위를 담은 사진이 있었는데요. 당시 명동성당에서 열린 고 박종철 추모 시위에서도 태극기가 있었죠.

오늘날에도 태극기는 대한민국을 대표하는 상징으로 국가행사에 게양되고, 국내 외 각종 미디어나 출판물에 등장합니다. 또 3·1절(3월 1일), 제헌절(7월 17일), 광복절(8월 15일), 개천절(10월 3일), 한글날(10월 9일) 등 국경일과 현충일(6월 6일), 국군의 날(10월 1일) 등에 태극기를 게양해 광복, 헌법 공포, 한글 창제 등을 기념하고 호국정신을 되새기죠.

이번 전시를 통해 태극기의 변천사는 물론 태극기가 오늘날 대한민국이 있기까지 시대의 굴곡을 함께했음을 알 수 있었죠. 태극기에는 140년에 이르는 우리 민족의 기억과 감정이 함께 스며있어요. 국제사회 외교 무대 데뷔에서부터 조국의 광복을 외치던 거리, 전쟁 이후 폐허가 된 땅, 민주주의의 함성이 울려 퍼지던 역사의 현장은 물론 히말라야 등정 등 도전의 순간에도 태극기는 우리와 함께 울고 웃었죠. 한국인을 상징하는 표식인 태극기, 미래에는 어떤 곳에서 우리와 함께 펄럭이게 될까요. 광복 80주년을 맞아 생각해 봅시다.

동행취재=원지민(경기도 현민초 5)·장이안(서울 사대부초 5) 학생기자

학생기자단 취재 후기

대한민국역사박물관에서 전시 '태극기 함께 해온 나날들'을 이도원 학예연구사님과 함께 살펴봤어요. 대한민국역사박물관은 가족과 몇 번 와봤던 곳이라 조금 긴장을 덜 했죠. '태극기 함께 해온 나날들'은 태극기의 탄생부터 일제강점기를 거쳐 현재 모습까지 살펴볼 수 있는 전시예요. 이 학예사님의 설명을 들으니 혼자 눈으로만 감상하는 것보다 훨씬 이해도 잘되고, 머릿속에 정리가 잘됐어요. 저는 한 땀 한 땀 바느질해 만든 대한민국 임시의정원 태극기가 기억에 남아요. 가느다란 실자국이 정말 신기했죠. 일제강점기에도 태극기는 많이 만들어졌는데요. 일본군에게 잡혀가는 것을 감수하면서까지 태극기를 만들었다는 사실에서 독립의 간절함을 엿볼 수 있었죠. 그러한 위험을 무릅쓰고 우리나라의 독립과 태극기를 지켜내신 모든 분께 감사했습니다.

원지민(경기도 현민초 5) 학생기자

이번 취재는 대한민국역사박물관의 전시 '태극기 함께 해온 나날들'이었어요. 태극기와 함께해 온 우리나라의 역사를 알아보는 전시였죠. 평소 저는 한국사에는 관심이 있었지만, 정작 우리나라의 상징 태극기에는 관심이 덜했어요. 심지어 태극기 건곤감리의 위치조차 머릿속에 잘 떠오르지 않았죠. 하지만 전시를 보면서 이도원 학예연구사님의 설명을 들으니 태극기를 그리는 법뿐만 아니라, 태극기의 탄생과 이후의 역사까지도 알 수 있었어요. 제가 겪어보진 못했지만 대한민국 임시정부 수립, 광복, 6·25전쟁 등 태극기는 언제나 우리 곁에 있었다는 것을 알았죠. 앞으로는 저도 우리나라의 국기인 태극기와 좀 더 가까이 지내야겠어요.

장이안(서울 사대부초 5) 학생기자

글=성선해 기자 sung.sunhae@joongang.co.kr, 사진=임익순(오픈스튜디오)

![[강민숙의 시가 꽃피는 아침] (262) 이용범 시인의 ‘지운 김철수 8’](https://www.domin.co.kr/news/photo/202510/1532348_729248_3431.jpg)

![[2025초록시민강좌, 제1강] 박구용 전남대 철학과 교수 "기억의 분리 위기, 다양하고 촘촘한 조직 가져야"](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/10/19/.cache/512/20251019580091.jpg)

![[인더북스] <낭만 세대> 마법같은 시대를 겪은 이들에게 주어진 과제는?](https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20251042/art_1760843593067_92f19b.jpg)