10여년 전, 구금시설 수용자의 건강권 실태 조사연구에 참여하면서 여러 구금시설을 방문한 적이 있다. 접견실, 교정 공무원 사무공간, 의무실과 병사(病舍)는 물론 수용자들이 생활하는 거실과 작업장까지 두루 둘러보았고 수용자들을 직접 만나 설문조사와 인터뷰를 하기도 했다.

죄를 지었으니까 사회로부터 벌을 받는 것이지만, 형벌은 어디까지나 신체의 자유, 거주 이전의 자유를 제한하는 것이어야지 인간 기본권 전체, 특히 건강권을 박탈해서는 안 된다. 이는 국제적 규범이자 약속이다. 그럼에도 구금시설은 바깥 사회의 ‘최저 빈곤선보다 생활 수준이 높으면 안 된다’는 암묵적 원칙 때문에 여전히 열악한 환경이 지속되고 있다.

당시 수용동을 둘러보면서 가장 견디기 어려운 것은 더위였다. 에어컨이 설치되어 있지 않았고, 활짝 열 수 있는 창문은 당연히 없었다. 방마다 한두 대에 불과한 선풍기도 종일 틀어주지는 않았다. 많은 수용자가 추위와 더위 문제를 언급했는데, 한결같이 ‘겨울은 그래도 여름보다 낫다’고 했다. 좁은 방에 여러 명이 거주하기 때문이었다. 과밀이 심각한 일부 시설은 수용동 거실 출입문 앞에 수면 배치도를 붙여놓기도 했다. 만화 캐릭터 ‘졸라맨’ 같은 막대 인간들을 번호와 함께 표시해서, 눕는 방향을 이리저리 바꿔가며 테트리스 쌓듯 사람이 ‘겹치지 않도록’ 조정해둔 지침이었다.

수용자들이 호소한 또 다른 문제 중 하나는 외부 진료의 어려움이었다. 설문조사 참여자 900여명 중 24%가 외부 진료를 받고 싶지만 신청하지 못했고, 17%는 신청했지만 거절당했다고 응답했다. 이렇게 외부 진료가 어려운 이유는 무엇보다 인력이 부족한 탓이다. 수용자 한 명이 외부 진료를 나가면 3~4명의 ‘계호 인력’이 동행해야 한다. 이동과 대기 시간까지 포함하면 최소 몇시간을 이들 인력이 없는 상태로 시설을 운영해야 한다. 당시 설문조사에서 외부 진료 경험이 있는 이들도 신청 후 실제 진료를 받기까지 평균 41일, 중위수로 하면 20일 정도 대기한 것으로 나타났다.

오래전 연구보고서를 새삼 찾아보게 만든 것은 전직 대통령 부부와 그 지지자들이다. 당시 연구팀은 시설 입구에서 휴대전화와 노트북을 모두 제출했기 때문에, 인터뷰 녹음을 할 수 없어 조선시대 사관(史官)처럼 손글씨로 기록했고 지인의 부고 문자도 저녁에서야 확인할 수 있었다. 그런데 아무리 미결수라지만 내란수괴 혐의를 받는 전직 대통령이 휴대전화를 반입했다, 에어컨이 나오는 접견실에 종일 나와 있었다, 심지어 배달 음식을 시켜 먹었다 등 구금시설 규칙이나 구조상 불가능할 것 같은 일들에 대해 듣게 된 것이다. 혼거실이 아니라 독거실에 수용된 것, 외부 진료를 척척 받는 것 또한 부당하지만 충분히 예상한 일이었으나 이런 종류의 특혜는 상상조차 해본 적이 없었다.

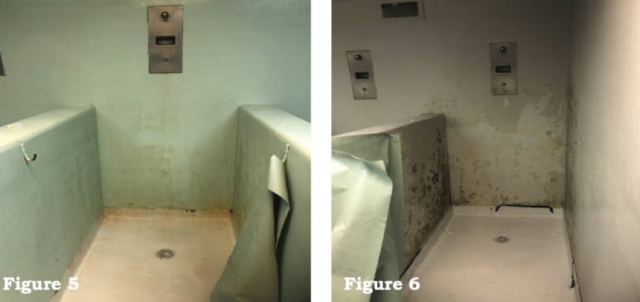

그런데도 내란 세력은 끊임없이, 그것도 ‘인권의 이름으로’ 특권과 특혜를 합리화하고 있다. 서미화 의원실 발표에 따르면, 윤석열이 구치소에 재수감된 7월 이후 국가인권위원회에 들어온 제3자 진정이 무려 104건이다. 그중 ‘독방 에어컨 미설치 등 교정시설 환경 열악 등에 따른 인권침해’가 80건으로 가장 많았다. 김건희에 대해서도, 단독 변호인 접견실 사용을 불허한 교정당국의 조처가 부당하다는 진정이 접수돼 현재 인권위 조사가 진행 중이다.

구금시설의 인권 개선은 우리 사회의 최저선을 높이는 일이다. 부정부패를 일삼아온 내란 세력일지언정, 이들이 호소하는 고통을 경감하는 것이 모든 수용자의 인권을 보호하고, 그것이 우리 사회 인권의 최저선을 높이는 결과로 이어진다면 받아들이지 않을 이유가 없다. 하지만 그것이 아니라면, 이것은 인권이 아니라 특권일 뿐이다. 이들의 주장은 사회적 약자들, 때로는 목숨을 걸고 인권의 가치를 지켜왔던 수많은 이들을 모욕하는 것과 다름없다. 부디, 견강부회(牽强附會)를 멈춰라.

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 말의 관계망](https://img.segye.com/content/image/2025/09/07/20250907511350.jpg)