1978년 겨울, 그는 호남선 야간열차를 타고 동이 트기 전 구례역에서 내렸다. 간단히 끼니를 해결한 뒤 다시 화엄사까지 이동해 산행을 시작한다. 노고단 방면으로 길을 잡고 한참을 걸어 오르자 오른편으로 차일봉이 펼쳐진다. 그날따라 날씨 운이 좋았다. 낮은 고도로 떠오른 겨울 해가 서쪽 편에 앉은 차일봉의 눈 쌓인 자태를 드러낸다. 주위로는 운무가 장관을 이루고 있다. 조만간 지리산 사진으로 전시를 계획하고 있던 터라 꽤 만족스러운 산행이었을 것이다.

2001년 평소 그의 사진을 좋아한 당시 서울대 미대 최인수 교수가 전시를 주선하겠다며 가족에게 연락을 취했을 때, 그는 한해 전에 이미 작고한 뒤였다. 최인수 교수가 전시할 작품을 고르고, 아버지와 같은 길을 걷고 있던 아들이 고인의 방식대로 인화해 유작전을 개최했다. 다시 20년의 시간이 흘러 2021년 국립현대미술관에 기증된 1500점가량의 이건희컬렉션 중 사진은 총 8점. 그중 절반이 이 전시에서 홍라희 여사가 구입한 그의 사진이었다. 다른 4점의 작가와 달리, 국립현대미술관에 소장 이력이 없는 유일한 사진가였기에 생소하게 여기는 이들이 적지 않았다. 그러나 그는 1922년에 태어나 작고하기까지 40여 년을 산악사진에 매진한 한국 산악사의 산증인이자 산악사진 1세대인 김근원이었다.

열 살 무렵 카메라를 선물 받은 후로 사진을 즐기던 그가 산악사진에 매료된 것은 1956년 한국산악회가 주최한 울릉도, 독도 탐사대에서 촬영을 맡으면서였다. 근현대사의 비극 속에 훼손된 우리 땅의 기운과 자취를 되찾으려는 당시 한국산악회의 정신은 이후 김근원의 사진에도 많은 영향을 미쳤다. 산의 온전한 모습을 과장 없이 담기 위해 고지식하리만큼 표준렌즈와 흑백사진을 고집했다. 산에 동화되었기에 사진가보다는 산사람이라 불리고자 했던 그가 남긴 사진은 흑백필름만 대략 23만 컷. 그 속에는 산악인의 발자취뿐만 아니라 빨치산의 흔적부터 사계절의 변화와 사라진 산간 마을의 생활상까지 우리 산의 40년 시간이 담겼다. 칠순을 넘긴 아들 김상훈은 아버지의 유산을 디지털화하는 데 아직도 애를 쓰는 중이다.

송수정 국립현대미술관 학예연구관

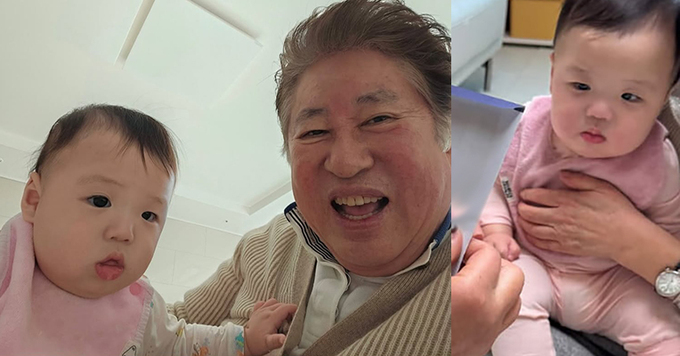

![[속보] '국민 트로트 가수' 송대관 오늘 별세…향년 78세](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/07/2GOVKNZ8PU_6.jpg)

![[주말 PICK!] 신라 ‘원화’ 된 제니…핫하고 세련된 ‘한국의 美’](https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2025/02/04/.cache/512/20250204500257.jpg)