(조세금융신문=고승주 기자) 지난해 고액 해외금융계좌 개인 보유자들이 주식 비중 대신 가상자산 비중을 대폭 늘린 것으로 나타났다.

한국의 개인투자자들의 미국 증시 투자금액이 446억 달러나 증가했지만, 부자들은 주식 비중은 현상 유지 정도로 움직이되 가상자산 비중은 대폭 늘렸다.

이 배경에는 최근 가상자산 종주국으로 급부상한 미국이 있다.

국세청(청장 임광현)은 26일 이러한 내용의 ‘해외금융계좌 신고 실적’을 공개했다.

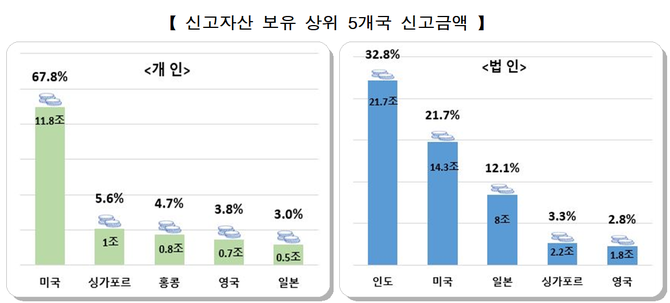

지난해 개인 고액해외금융계좌 보유자들은 보유 금액의 67.8%(11.8조원)를 미국에 두었다. 싱가포르는 5.6%(1.0조원), 홍콩은 4.7%(0.8조원), 영국은 3.8%(0.7조원), 일본은 3.0%(0.5조원) 순이었다.

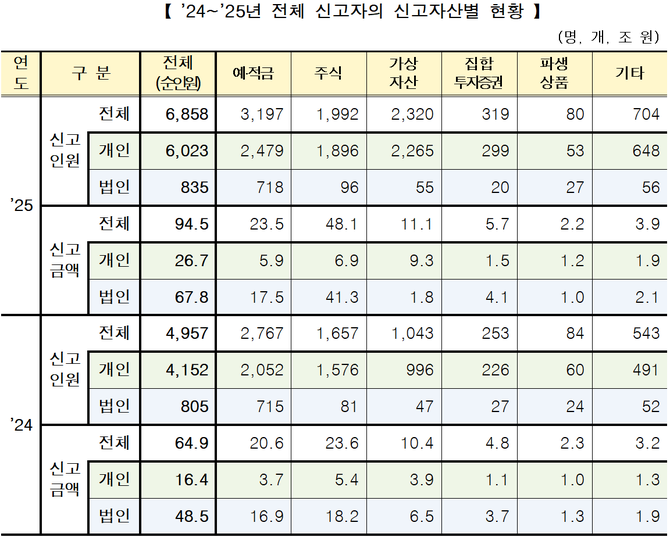

보유계좌 총액은 26.7조원(전년대비 10.3조원↑)이었다.

금융상품별 비중으로는 가상자산 9.3조원(6.0조원↑), 주식 6.9조원(1.5조원↑), 예‧적금 5.9조원(2.2조원↑), 집합투자증권 1.5조원(0.4조원↑), 파생상품 1.2조원(0.2조원↑) 순이었다.

주식과 가상자산 보유비중이 뒤바뀌었는데, 2023년 전체 고액 해외금융계좌 내 주식‧가상자산 비중은 각각 32.9%. 23.8%이었지만, 2024년엔 주식 비중은 28.5%로 제한하고, 가상자산 비중을 34.8%로 크게 늘렸다.

이는 서학개미들이 미국 증시에 투자했던 것과 다소 다른 모습이다.

한국예탁결제원 자료에 따르면, 2024년 12월 말 기준 개인 투자자가 보유한 미국주식 보관금액은 1214억 7560만 달러로 2023년 12월 말 기준 768억 2410만 달러로 446억 3350만 달러(1400원 기준 16조 2869억원)나 증가했는데, 왜 부자들은 가상자산으로 쏠렸느냐.

각 상품별 지표를 보면, 당연한 결과다.

미국 환율은 2023년 12월 29일 기준 1289.4원인 반면, 2024년 12월 31일에는 1470.0원으로 대폭 올랐다.

S&P 500 지수는 2023년 12월 29일 기준 4769.83에서 2024년 12월 31일 5970.84로 증가했다.

비트코인 달러시세는 2023년 12월 1일 4만2272.5달러에서 2024년 12월 1일 9만3557.2달러로 증가했다.

한국 입장에서는 독이 오른 환율을 미국 주식에서 먹을 것이냐, 미국 비트코인에서 먹을 것이냐의 게임인데, 비트코인 증가 폭이 S&P 500 지수 증가 폭을 압도한다.

S&P 500은 기업 실적을 기반으로 움직이자만, 비트코인은 금융으로 움직이는 게임인데, 현재 금융에서 급격한 지각변동이 발생하고 있다.

현재 비트코인 등 가상자산 종주국은 단연 미국이다.

원래는 중국이었는데, 전세계 발행량의 75%나 머물렀던 비트코인이 달러유출을 우려한 중국의 강력한 규제로 거래가 막히면서 막대한 돈이 미국으로 넘어오게 됐다.

트럼프 1기 행정부는 가상자산을 규제해야 한다는 입장이었지만, 막대한 돈이 미국으로 넘어도면서 트럼프 2기 행정부에서는 암호화폐의 수도를 자칭했다.

중국은 가상자산 대신 금 시장을 통해 달러를 견제하자 미국은 기왕 많은 돈이 가상자산을 타고 미국으로 왔으니 달러와 가상자산간 공동전선을 통해 중국 등 신흥국들을 밀어내고 있고, 이는 최근 1~2년간 비트코인 10만 달러 돌파의 가장 튼튼한 지렛대로써 작용했다.

최근 가상자산 시장의 최대 이슈가 미국 연준의 금리 인하가 된 것은 이러한 배경 때문이며, 연준이 금리를 인하하면, 가상자산에 불이 붙을 가능성이 있다.

최근 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 미묘한 발언으로 금리 인하 가능성을 낮췄지만, 트럼프 대통령이 꾸준히 고용률 둔화를 명목으로 금리 인하를 요구하고, 시장에선 미 단기 국채가 쏟아지는 9월을 전후로 금리 인하가 불가피할 것으로 기대하고 있다.

관건은 인플레이션인데, 미국은 그동안 풀어놓은 돈, 최근에 푸는 돈, 관세 전쟁으로 불려 놓은 가격인상 가능성 등 세 가지 측면에서 인플레이션 위기 문턱까지 가 있는 상태다.

따라서 2025년까지는 가상자산 가치 상승 등으로 한국 개인 부자들의 가상자산 보유액이 더 늘어날 가능성이 크지만, 지금까지 돈을 풀어낸 대가가 돌아오는 2026년~2027년이 되면, 가상자산 비중에도 영향이 있을 것으로 관측된다.

한편, 자산 투자가 아닌 사업이 주업인 법인들의 경우 지난해 해외계좌 비중이 주식과 예‧적금으로 집중됐다.

국가별로는 인도 계좌가 32.8%(21.7조원)으로 가장 많았고, 미국 비중도 21.7%(14.3조원)로 작지 않았다. 일본은 12.1%(8.0조원)이었고, 싱가포르 3.3%(2.2조원), 영국 2.8%(1.8조원) 순이었다.

법인 고액 해외계좌보유자가 지난해 보유한 해외계좌는 총 67.8조원을 2023년(48.5조원) 보유 대비 19.3조원 증가했다. 예‧적금은 0.6조원, 주식은 23.1조원, 가상자산은 -4.7조원, 집합투자증권은 0.4조원, 파생상품은 –0.3조원 변동했다.

법인 고액 해외금융계좌 내 자산 비중은 주식 60.9%(전년도 22.4%↑), 예‧적금 25.8(9.0%↓), 가상자산 2.7%(10.7%↓)였다.

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

![[단독]대주주 기준 ‘10억’일 때 주식 양도세 신고자 3300여명···‘50억→10억’ 강화해도 0.02%만 늘어](https://img.khan.co.kr/news/r/600xX/2025/08/25/rcv.YNA.20250825.PYH2025082503190001300_P1.webp)

![[투자의 창] 연금 선진국 합류, 수익률 개선이 관건](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/25/2GWRI0XEKH_1.jpg)