현대자동차그룹이 미래 모빌리티에 뛰어든 기업들과 활발한 전략적 제휴를 통해 빠르게 변화하는 산업 지형에 대응하고 있다.

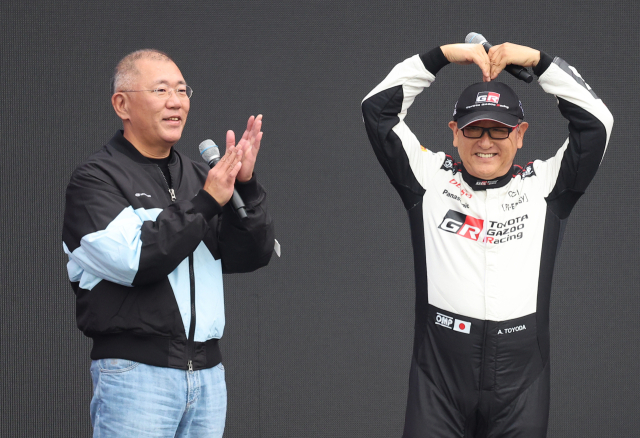

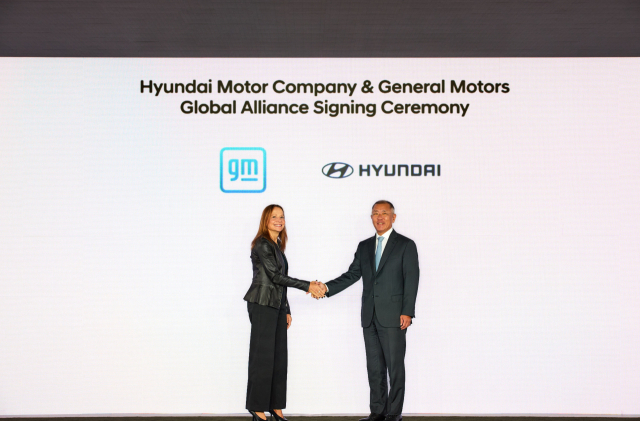

현대차(005380)그룹은 지난해 9월 미국 제너럴모터스(GM)와 포괄적 협력을 맺은 데 이어 10월 일본 도요타그룹과 AI 로봇 개발 파트너십을 체결했다. 올 들어서도 세계 최고 인공지능(AI)칩을 만드는 엔비디아와 전략적 파트너십을 맺었으며 21일에는 포스코그룹과 미국 루이지애나 제철소 건설 등에서 협력하는 ‘포괄적 사업 협력’을 체결했다.

현대차그룹의 ‘합종연횡’ 대상이 미국 1위의 GM과 세계 1위 완성차 업체인 도요타로 확대되자 업계에서는 파격적이라는 평가가 지배적이다. GM과 도요타는 글로벌 완성차 시장에서 현대차그룹과 생존을 건 경쟁을 벌이고 있다. 특히 그룹사인 현대체철과 경쟁 관계에 있는 포스코의 투자를 받아 미국 루이지애나에 제철소를 건설하는 프로젝트는 ‘적과의 동침’이라는 평가도 나온다.

현대차그룹이 라이벌과 힘을 합치는 배경에는 미래 사업의 핵심 기술을 확보하는 데 조(兆) 원 단위 투자 비용이 들어가기 때문이다. 무엇보다 천문학적인 자금을 투자한다고 해도 성공한다는 보장 역시 없다. 현대차그룹은 자율주행 자회사인 모셔널에 20억 달러(약 2조 8000억 원)를 투자했지만 여전히 연간 수천억 원의 적자를 기록하고 있다.

하지만 전 세계 각국의 환경 규제 등이 강화하면서 전기차(BEV) 등 미래 모빌리티에 대한 투자 확대는 멈출 수 없는 실정이다. 업계는 현대차와 GM이 부품 공동 발주 등 공급망 협력에 나선 것도 이 같은 사업 환경 변화와 맞물려 있다고 분석한다. 전기차 충전 인프라 구축을 위해서는 현대차·기아와 GM에 BMW, 혼다, 메르세데스벤츠, 스텔란티스까지 뭉치기도 했다.

수소산업 생태계 구축을 위해 현대차와 도요타가 협력을 조율하는 것도 막대한 투자 부담을 분산하면서 시장을 키우기 위한 전략이다. 업계 관계자는 “충전소 등 인프라 구축은 한 회사가 할 수 없는 규모의 사업”이라며 “기업들과 각국 정부의 협력이 필수”라고 말했다.

![[단독] 현대모비스도 재편 시동…'매출 2조' 램프사업 판다 [시그널]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/22/2GRMDY544W_3.jpg)